目录

快速导航-

视点 | 把握人工智能教育的方向、规律和重点

视点 | 把握人工智能教育的方向、规律和重点

-

专刊 | 人工智能赋能未来学习

专刊 | 人工智能赋能未来学习

-

政策解读 | 推进人工智能贯穿中小学教学全过程

政策解读 | 推进人工智能贯穿中小学教学全过程

-

专家视线 | 数字技术赋能教育的内涵理解与理性实践

专家视线 | 数字技术赋能教育的内涵理解与理性实践

-

专家视线 | 人工智能时代中小学生非认知能力培养的挑战与应对策略

专家视线 | 人工智能时代中小学生非认知能力培养的挑战与应对策略

-

专家视线 | 人工智能背景下创新人才培养的目标与路径

专家视线 | 人工智能背景下创新人才培养的目标与路径

-

专家视线 | 人类智能与人工智能:区别、联系、共生

专家视线 | 人类智能与人工智能:区别、联系、共生

-

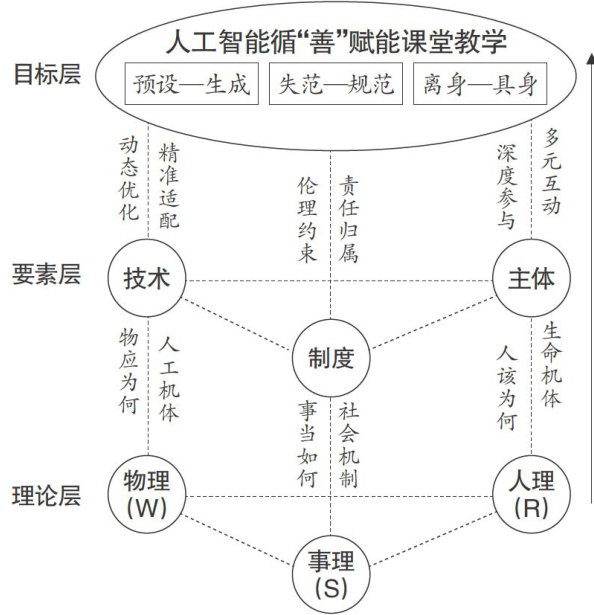

专家视线 | “数智”何以“善治”:人工智能赋能课堂教学的旨归与进路

专家视线 | “数智”何以“善治”:人工智能赋能课堂教学的旨归与进路

-

区域探索 | 南京市玄武区:基于数据的“AI+教育”区域实践探索

区域探索 | 南京市玄武区:基于数据的“AI+教育”区域实践探索

-

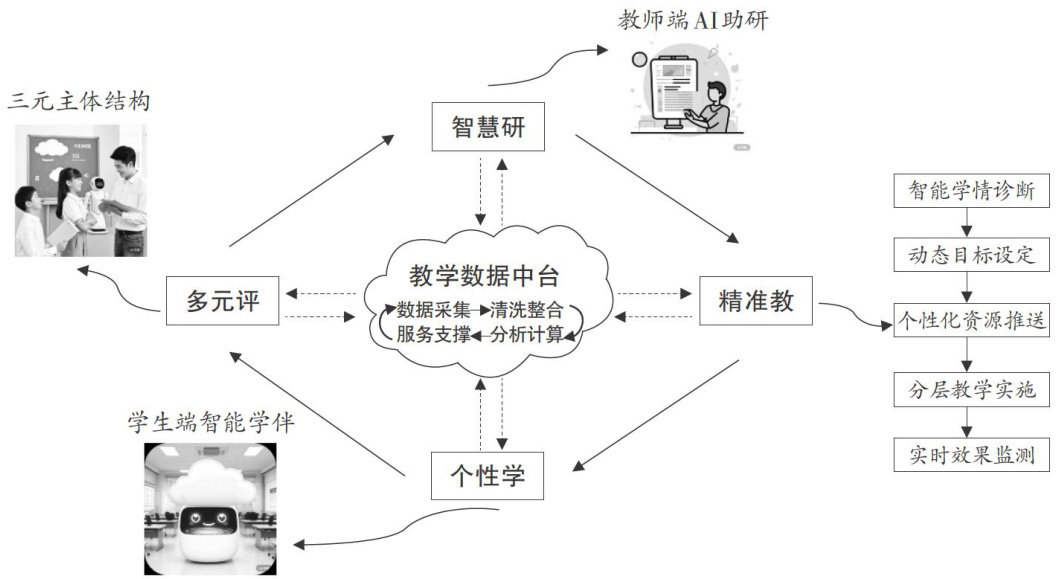

区域探索 | 无锡市梁溪区:人工智能赋能教学变革的区域实践

区域探索 | 无锡市梁溪区:人工智能赋能教学变革的区域实践

-

区域探索 | 徐州市云龙区:数智“四维”课堂教学提质增效探索

区域探索 | 徐州市云龙区:数智“四维”课堂教学提质增效探索

-

区域探索 | 苏州市姑苏区:AI赋能区域学业质量监测的逻辑与路径

区域探索 | 苏州市姑苏区:AI赋能区域学业质量监测的逻辑与路径

-

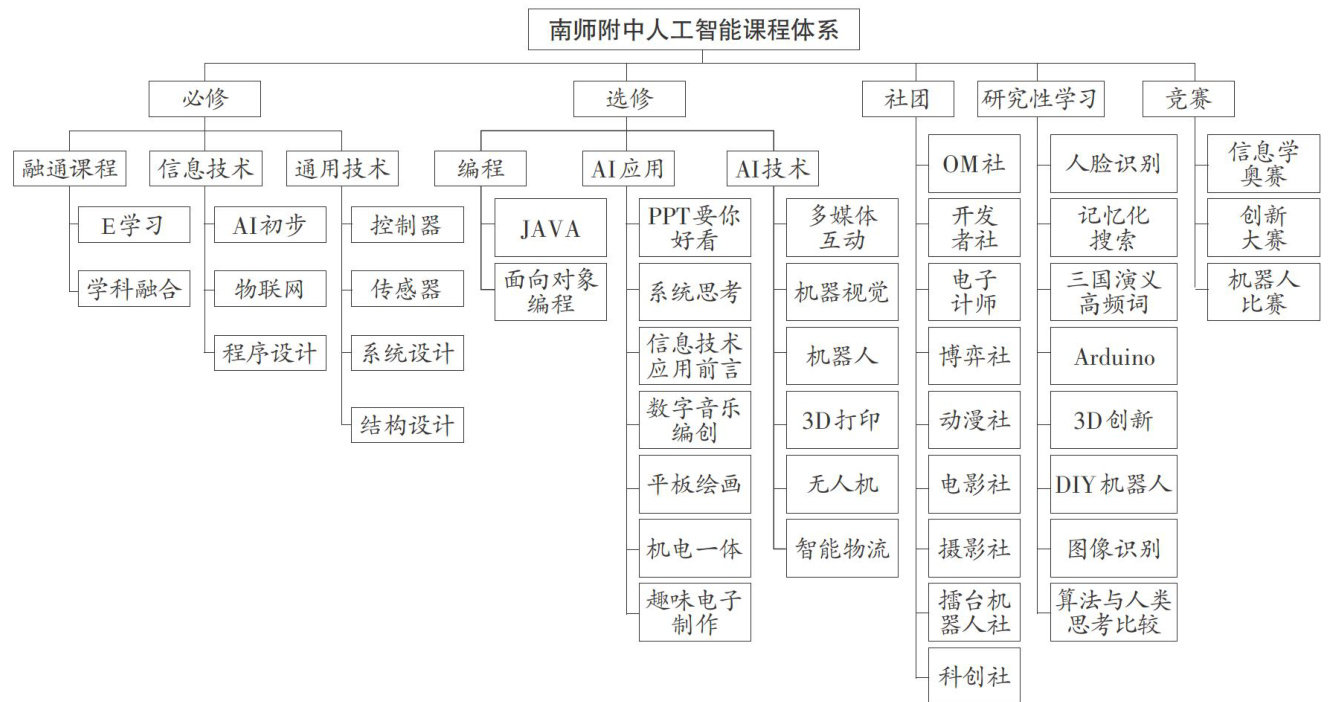

学校实践 | “五位一体”架构高中人工智能校本课程体系

学校实践 | “五位一体”架构高中人工智能校本课程体系

-

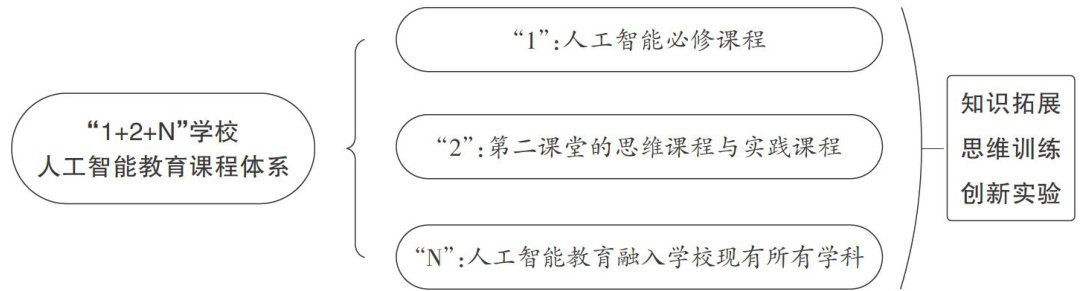

学校实践 | 智育未来:“人工智能+教育”的普通高中校本实践

学校实践 | 智育未来:“人工智能+教育”的普通高中校本实践

-

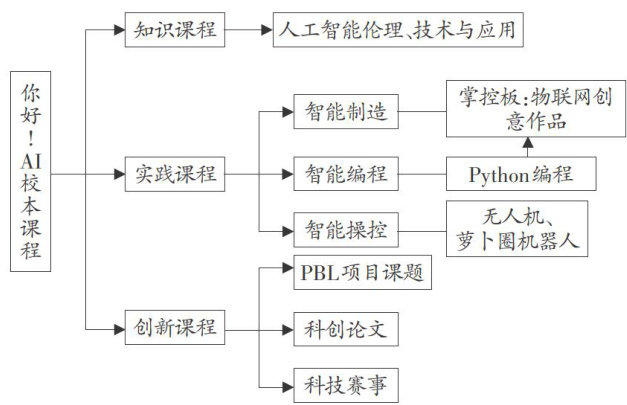

学校实践 | “你好!AI”校本课程建设实践

学校实践 | “你好!AI”校本课程建设实践

-

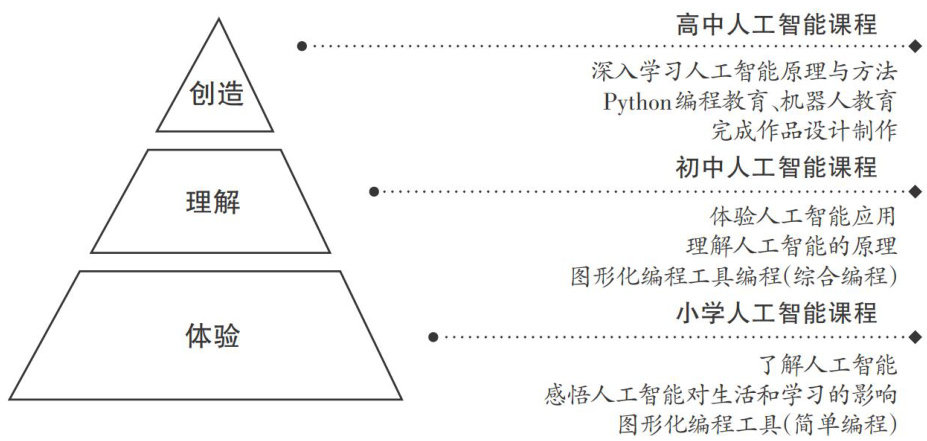

学校实践 | “三层五阶”人工智能特色课程体系构建

学校实践 | “三层五阶”人工智能特色课程体系构建

-

学校实践 | 乡村小规模学校人工智能教育的“青云实践”

学校实践 | 乡村小规模学校人工智能教育的“青云实践”

-

学校实践 | 融合创新:AI赋能教育教学的路径探索

学校实践 | 融合创新:AI赋能教育教学的路径探索

-

学校实践 | "乐智慧融”:人工智能赋能教学新形态的学校实践

学校实践 | "乐智慧融”:人工智能赋能教学新形态的学校实践

-

观点参考 | AI支持的“教学评诊”一体化体系建构策略

观点参考 | AI支持的“教学评诊”一体化体系建构策略

-

观点参考 | AI时代初中生批判性思维培养的实践路径

观点参考 | AI时代初中生批判性思维培养的实践路径

登录

登录