目录

快速导航-

名家访谈 | 高中语文试卷拟制能力与命题技术研究

名家访谈 | 高中语文试卷拟制能力与命题技术研究

-

聚焦与思考 | 数智化视域下革命文化教学情境化模式探究

聚焦与思考 | 数智化视域下革命文化教学情境化模式探究

-

聚焦与思考 | 融合·聚焦·内化:单元视域下小说教学达成路径

聚焦与思考 | 融合·聚焦·内化:单元视域下小说教学达成路径

-

聚焦与思考 | 基于“素养中心”的学习任务创设路径与价值探究

聚焦与思考 | 基于“素养中心”的学习任务创设路径与价值探究

-

聚焦与思考 | 高中革命传统作品大单元教学的问题审视、设计框架与策略探赜

聚焦与思考 | 高中革命传统作品大单元教学的问题审视、设计框架与策略探赜

-

聚焦与思考 | 从微观段落看“语篇性格”

聚焦与思考 | 从微观段落看“语篇性格”

-

聚焦与思考 | 初中“阅读综合实践”任务设计存在的问题及优化策略

聚焦与思考 | 初中“阅读综合实践”任务设计存在的问题及优化策略

-

聚焦与思考 | 在诱发共情中抵达深度阅读

聚焦与思考 | 在诱发共情中抵达深度阅读

-

文本解读 | 王安石《桂枝香·金陵怀古》三题

文本解读 | 王安石《桂枝香·金陵怀古》三题

-

文本解读 | 语文教材中姓名的内蕴与文本解读

文本解读 | 语文教材中姓名的内蕴与文本解读

-

文本解读 | 弃妇、弃官与生命觉醒

文本解读 | 弃妇、弃官与生命觉醒

-

文本解读 | 不止凶残:鲁迅小说群中乡村上层人物分析

文本解读 | 不止凶残:鲁迅小说群中乡村上层人物分析

-

文本解读 | 康大叔的身份与作用

文本解读 | 康大叔的身份与作用

-

文本解读 | 空间规训与另类反抗

文本解读 | 空间规训与另类反抗

-

课堂教学 | “用”好这个例子

课堂教学 | “用”好这个例子

-

课堂教学 | 初中语文审美体验教学实施路径

课堂教学 | 初中语文审美体验教学实施路径

-

课堂教学 | “S-RTL”一体式教学:情境、读写与思维的深度融合及实践探索

课堂教学 | “S-RTL”一体式教学:情境、读写与思维的深度融合及实践探索

-

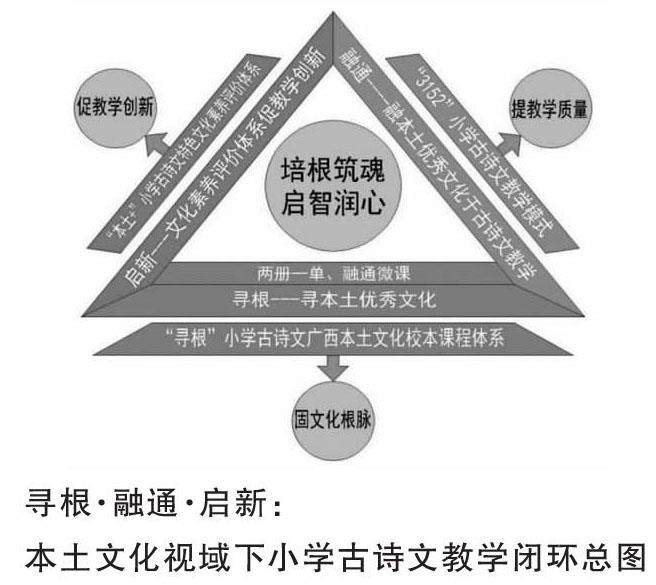

课堂教学 | 寻根·融通·启新

课堂教学 | 寻根·融通·启新

-

课堂教学 | 《促织》《变形记》的背景导入和文本对比拓展研究

课堂教学 | 《促织》《变形记》的背景导入和文本对比拓展研究

-

课堂教学 | 基于新诗“三美”主张的现代诗歌教学策略

课堂教学 | 基于新诗“三美”主张的现代诗歌教学策略

-

课堂教学 | 小学语文依证思辨教学的有效策略

课堂教学 | 小学语文依证思辨教学的有效策略

-

课堂教学 | 核心素养下初中语文个性化阅读教学探析

课堂教学 | 核心素养下初中语文个性化阅读教学探析

-

课堂教学 | 在诵读中走进经典古诗文

课堂教学 | 在诵读中走进经典古诗文

-

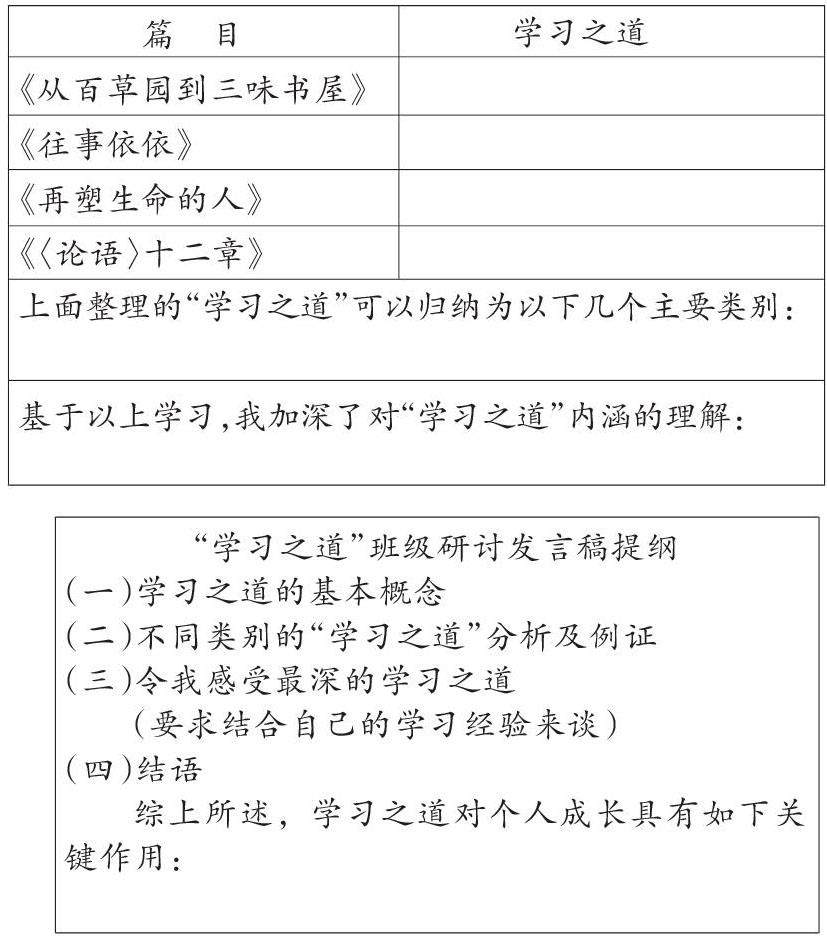

教材 | 修订本统编初中语文教科书“阅读综合实践”编写特征及教学策略

教材 | 修订本统编初中语文教科书“阅读综合实践”编写特征及教学策略

-

考试与评价 | 基于答情的语文主观题高效讲评的实践路向

考试与评价 | 基于答情的语文主观题高效讲评的实践路向

-

写作 | 初中写作教学的过程化审视与策略优化研究

写作 | 初中写作教学的过程化审视与策略优化研究

-

语言 | 《王戎不取道旁李》中“竞走”释义商榷

语言 | 《王戎不取道旁李》中“竞走”释义商榷

-

语言 | “假寐”释义研究

语言 | “假寐”释义研究

-

语言 | 中职语文中古诗词的语用价值探索

语言 | 中职语文中古诗词的语用价值探索

-

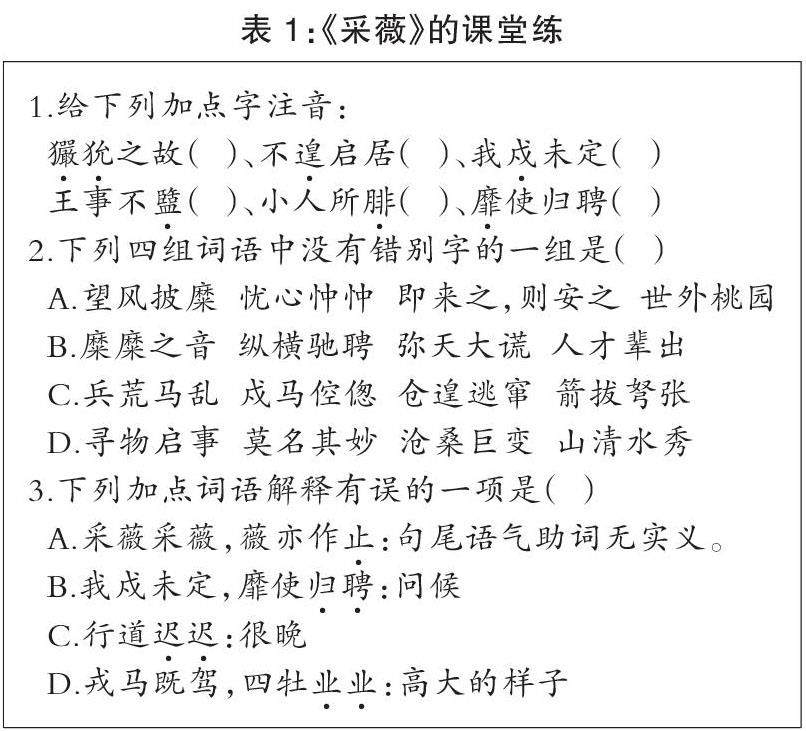

经典案例 | 探寻初中文言文教学路径,达成教学最有效化

经典案例 | 探寻初中文言文教学路径,达成教学最有效化

-

博硕论坛 | 韵语识字的传统经验与当代构想

博硕论坛 | 韵语识字的传统经验与当代构想

-

博硕论坛 | 基于新高考的高一文言文倒装句式教学策略探究

博硕论坛 | 基于新高考的高一文言文倒装句式教学策略探究

登录

登录