目录

快速导航-

名家访谈 | 站好讲台和坚持研究是提升教师专业素养的秘诀

名家访谈 | 站好讲台和坚持研究是提升教师专业素养的秘诀

-

聚焦与思考 | 论汪曾祺作品在中学语文教学中的独特价值

聚焦与思考 | 论汪曾祺作品在中学语文教学中的独特价值

-

聚焦与思考 | 学共体模式下高中语文和谐课堂的构建

聚焦与思考 | 学共体模式下高中语文和谐课堂的构建

-

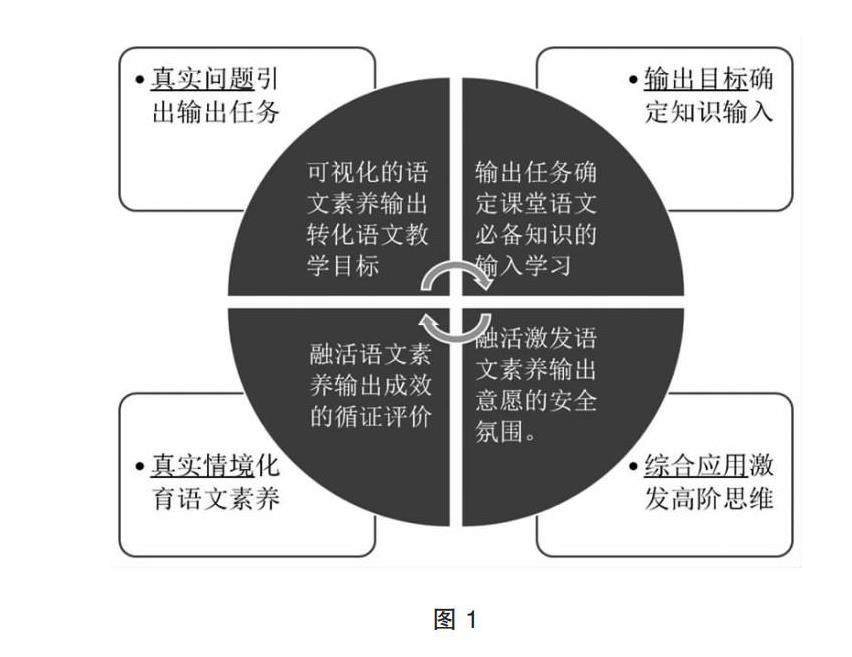

聚焦与思考 | 以输出为本融活语文的教学探索

聚焦与思考 | 以输出为本融活语文的教学探索

-

聚焦与思考 | 指向大概念的精细化教学

聚焦与思考 | 指向大概念的精细化教学

-

聚焦与思考 | 单元整合,融合共生

聚焦与思考 | 单元整合,融合共生

-

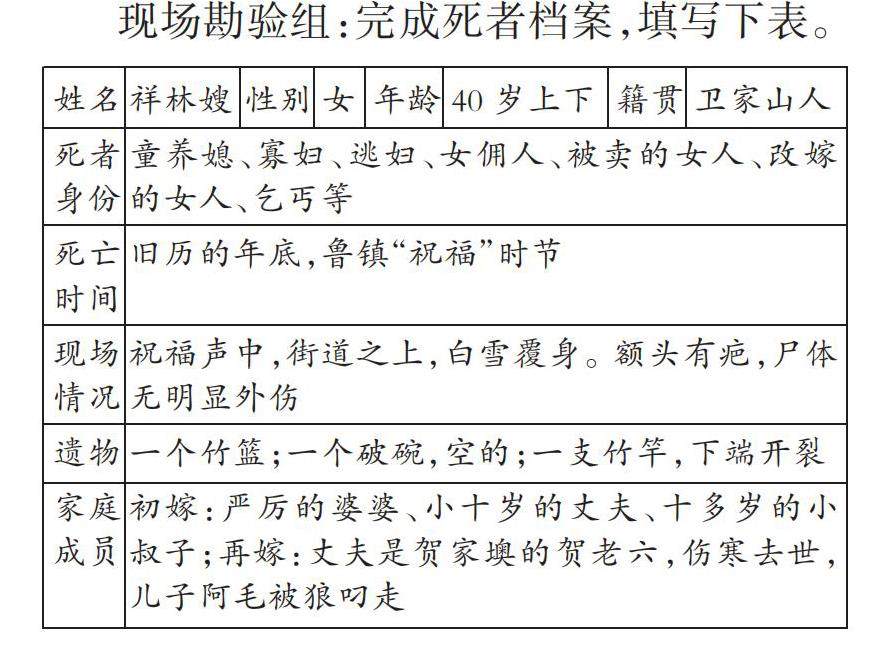

聚焦与思考 | 鲁迅作品大单元教学策略研究

聚焦与思考 | 鲁迅作品大单元教学策略研究

-

聚焦与思考 | 转变提问方式,提升思维品质

聚焦与思考 | 转变提问方式,提升思维品质

-

文本解读 | 从几重错位品析《红楼梦》

文本解读 | 从几重错位品析《红楼梦》

-

文本解读 | 追求的代价:《哦,香雪》对现代性的反思

文本解读 | 追求的代价:《哦,香雪》对现代性的反思

-

文本解读 | 外国诗歌解读的四种路径

文本解读 | 外国诗歌解读的四种路径

-

文本解读 | 情随“事”迁,情动千古

文本解读 | 情随“事”迁,情动千古

-

文本解读 | 从语用素养视角探究《琵琶行》音乐描写的奥秘

文本解读 | 从语用素养视角探究《琵琶行》音乐描写的奥秘

-

文本解读 | 基于前后对照视角的情感探微

文本解读 | 基于前后对照视角的情感探微

-

文本解读 | 《驿路梨花》:别出心裁的“虚实”叙事

文本解读 | 《驿路梨花》:别出心裁的“虚实”叙事

-

文本解读 | 打出常规:《老王》中“我”的“愧怍”解读

文本解读 | 打出常规:《老王》中“我”的“愧怍”解读

-

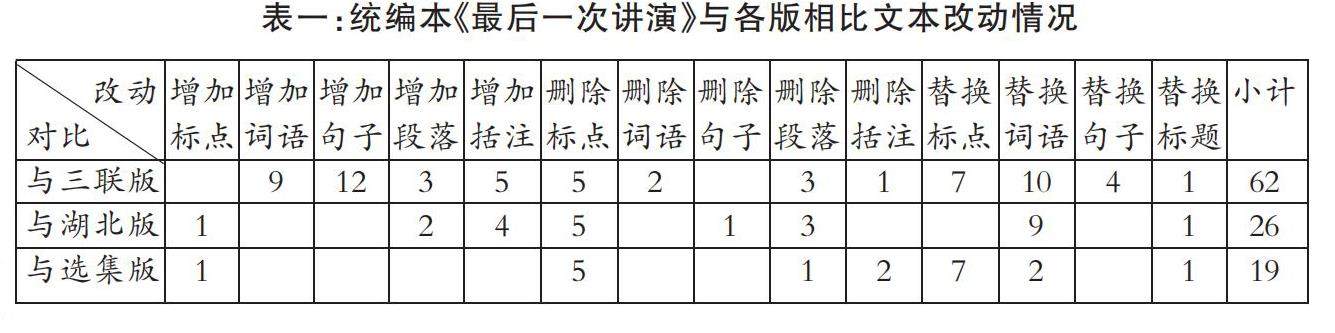

教材 | 统编本语文课文《最后一次讲演》文本出处献疑

教材 | 统编本语文课文《最后一次讲演》文本出处献疑

-

教材 | 情理不合 结论牵强

教材 | 情理不合 结论牵强

-

教材 | 向学生赋权:接受美学视域下《故都的秋》教学策略

教材 | 向学生赋权:接受美学视域下《故都的秋》教学策略

-

课堂教学 | 基于新课标的高中语文课堂“教学评”一致性研究

课堂教学 | 基于新课标的高中语文课堂“教学评”一致性研究

-

课堂教学 | 核心素养下初中语文和英语的融合教学研究

课堂教学 | 核心素养下初中语文和英语的融合教学研究

-

课堂教学 | 新课标背景下整本书阅读与写作一体化教学模式研究

课堂教学 | 新课标背景下整本书阅读与写作一体化教学模式研究

-

课堂教学 | 数智赋能小学散文教学新路径

课堂教学 | 数智赋能小学散文教学新路径

-

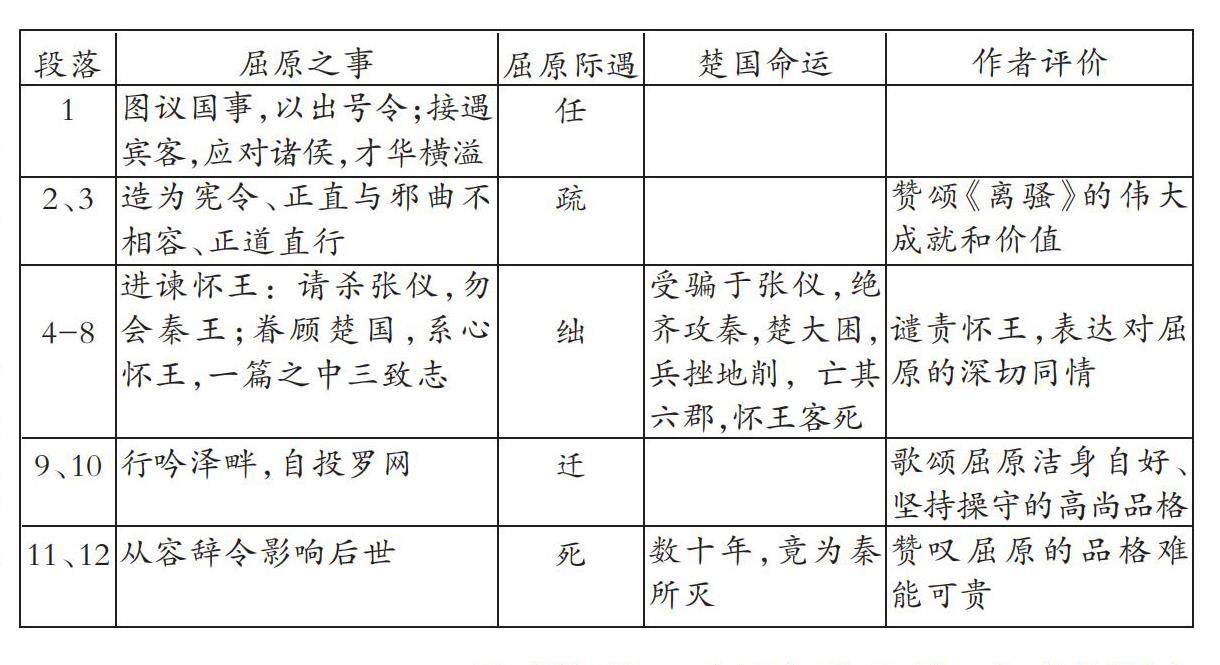

名师手记 | 勾连历史时空,审视史传作品的思辨性阅读

名师手记 | 勾连历史时空,审视史传作品的思辨性阅读

-

考试与评价 | “教学评”一体化:促进学习的真实发生

考试与评价 | “教学评”一体化:促进学习的真实发生

-

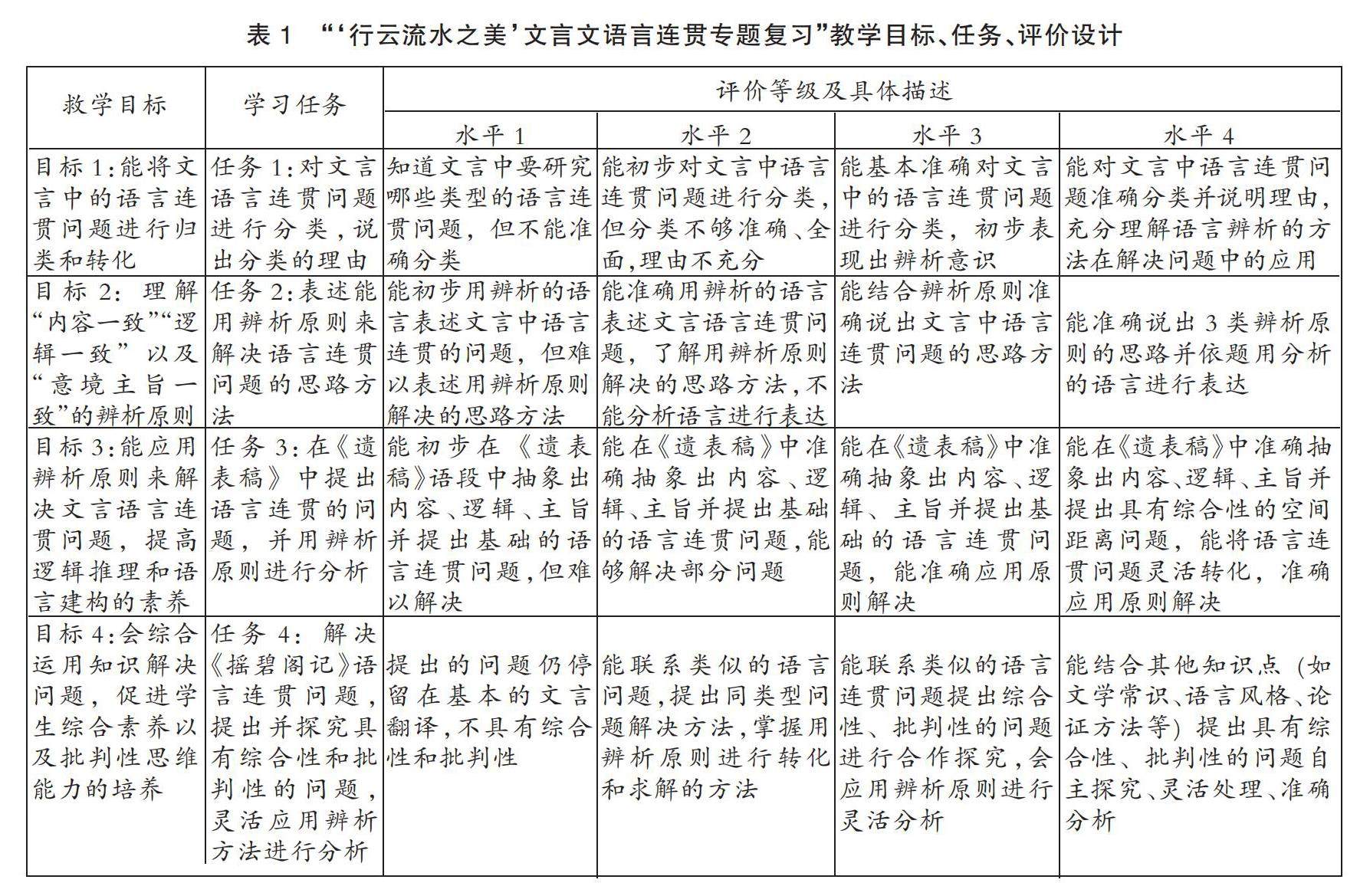

考试与评价 | “教学评”一致性在高三语文复习课中的教学策略研究

考试与评价 | “教学评”一致性在高三语文复习课中的教学策略研究

-

语言 | 从虚词入手解读先秦诸子文章

语言 | 从虚词入手解读先秦诸子文章

-

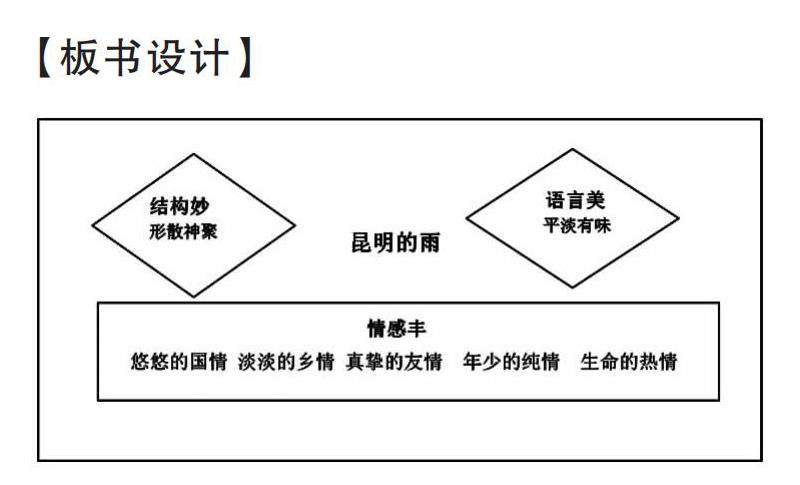

经典案例 | 《昆明的雨》教学设计

经典案例 | 《昆明的雨》教学设计

-

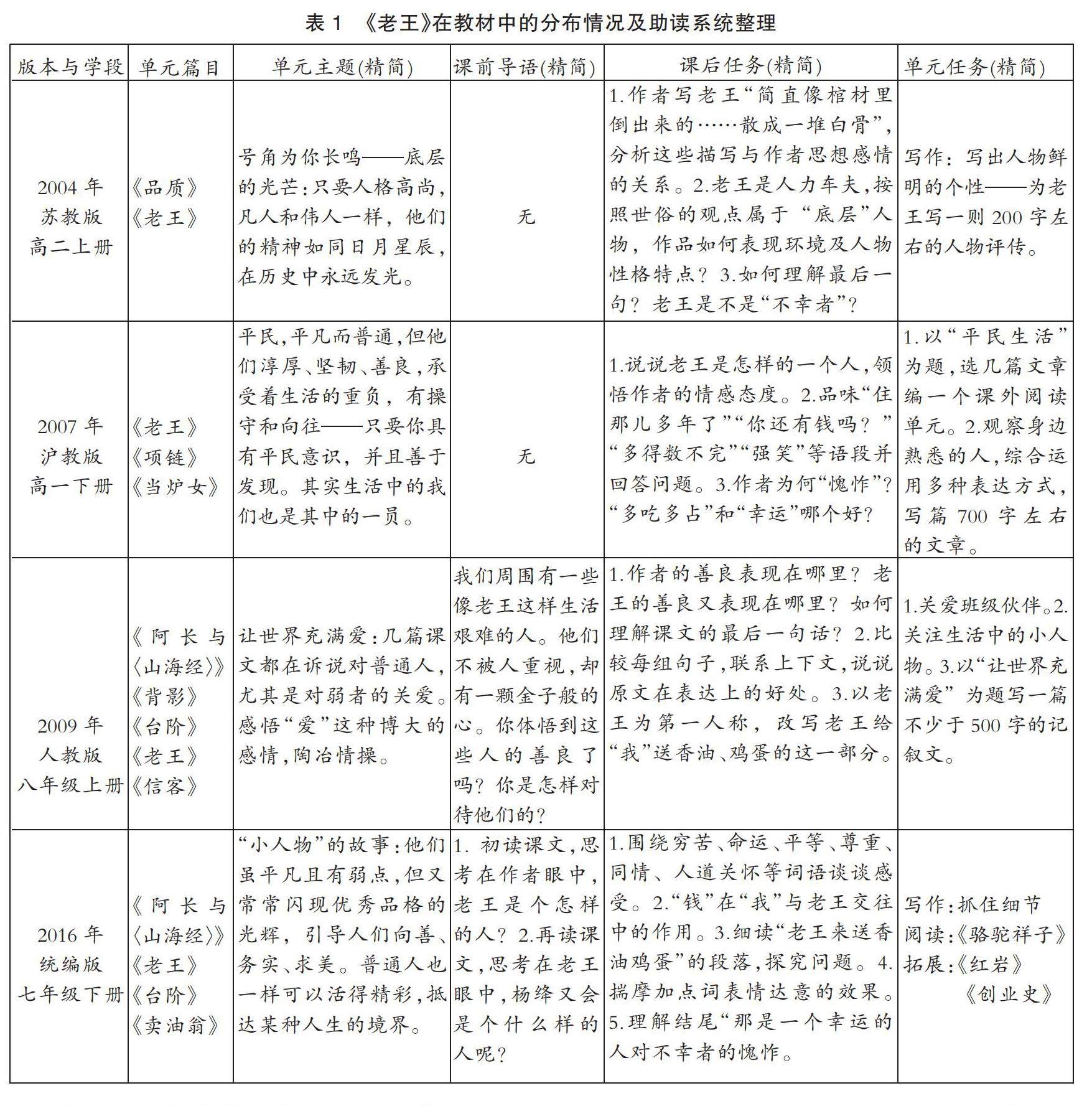

博硕论坛 | 从文本到课本:《老王》中的小人物书写及其教学研究

博硕论坛 | 从文本到课本:《老王》中的小人物书写及其教学研究

-

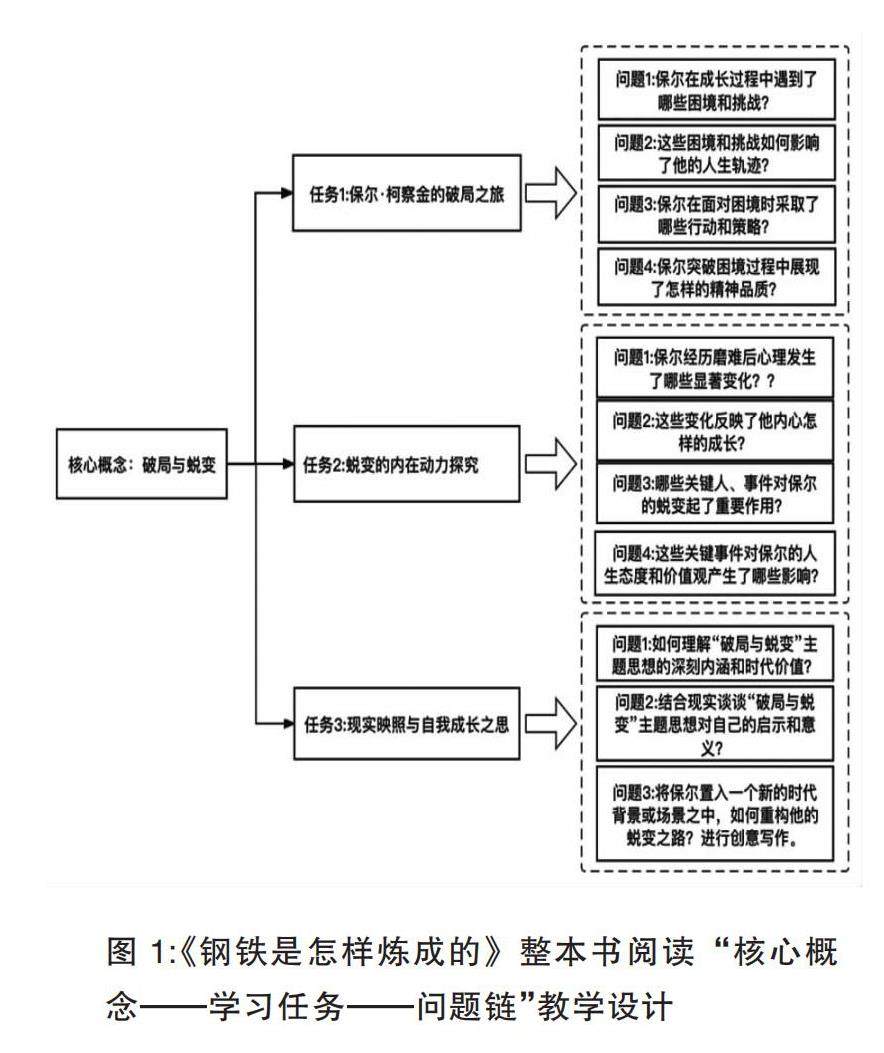

博硕论坛 | “整本书阅读”的价值取向嬗变与实践路径探索

博硕论坛 | “整本书阅读”的价值取向嬗变与实践路径探索

-

博硕论坛 | “㽏 ”字考

博硕论坛 | “㽏 ”字考

登录

登录