目录

快速导航-

理论探讨 | 人工智能时代的课程逻辑:世界模型与场景学习

理论探讨 | 人工智能时代的课程逻辑:世界模型与场景学习

-

理论探讨 | 人类与人工智能的关系:互补、互动、互生

理论探讨 | 人类与人工智能的关系:互补、互动、互生

-

理论探讨 | 智能教育生态协同发展:逻辑机理与典型实践模式

理论探讨 | 智能教育生态协同发展:逻辑机理与典型实践模式

-

理论探讨 | 人机协同的复合脑启发:群体认知失调情境下学习者生理一心理一行为耦合的新模式

理论探讨 | 人机协同的复合脑启发:群体认知失调情境下学习者生理一心理一行为耦合的新模式

-

理论探讨 | 数智时代学习者的身体存在:应然、实然及使然

理论探讨 | 数智时代学习者的身体存在:应然、实然及使然

-

教育智能体 | 基于智能体 + 元宇宙的数字化泛在学习对高阶思维能力的影响研究

教育智能体 | 基于智能体 + 元宇宙的数字化泛在学习对高阶思维能力的影响研究

-

教育智能体 | 基于经验之塔的生成式多智能体导学系统研究

教育智能体 | 基于经验之塔的生成式多智能体导学系统研究

-

教育智能体 | 基于大模型的职业教育会话机器人构建与应用

教育智能体 | 基于大模型的职业教育会话机器人构建与应用

-

网络教育 | 知识建构社区中观点种群能量流动机制研究

网络教育 | 知识建构社区中观点种群能量流动机制研究

-

网络教育 | 基于多模态数据的在线学习元认知能力数字化建模及应用

网络教育 | 基于多模态数据的在线学习元认知能力数字化建模及应用

-

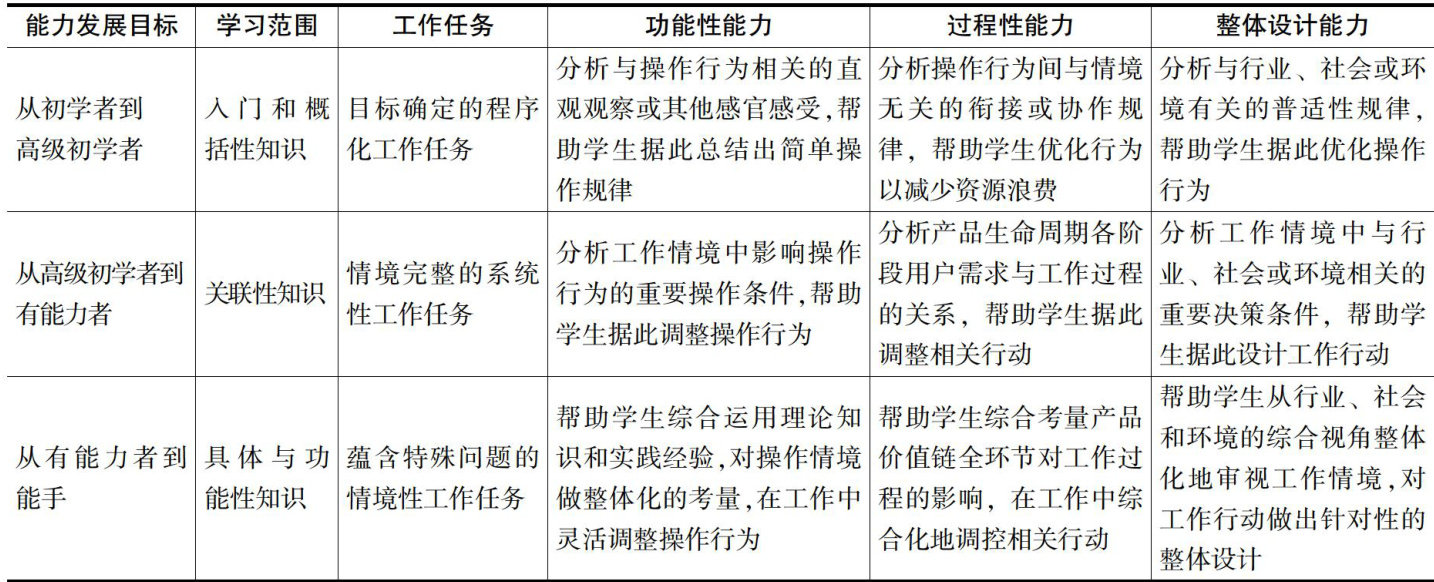

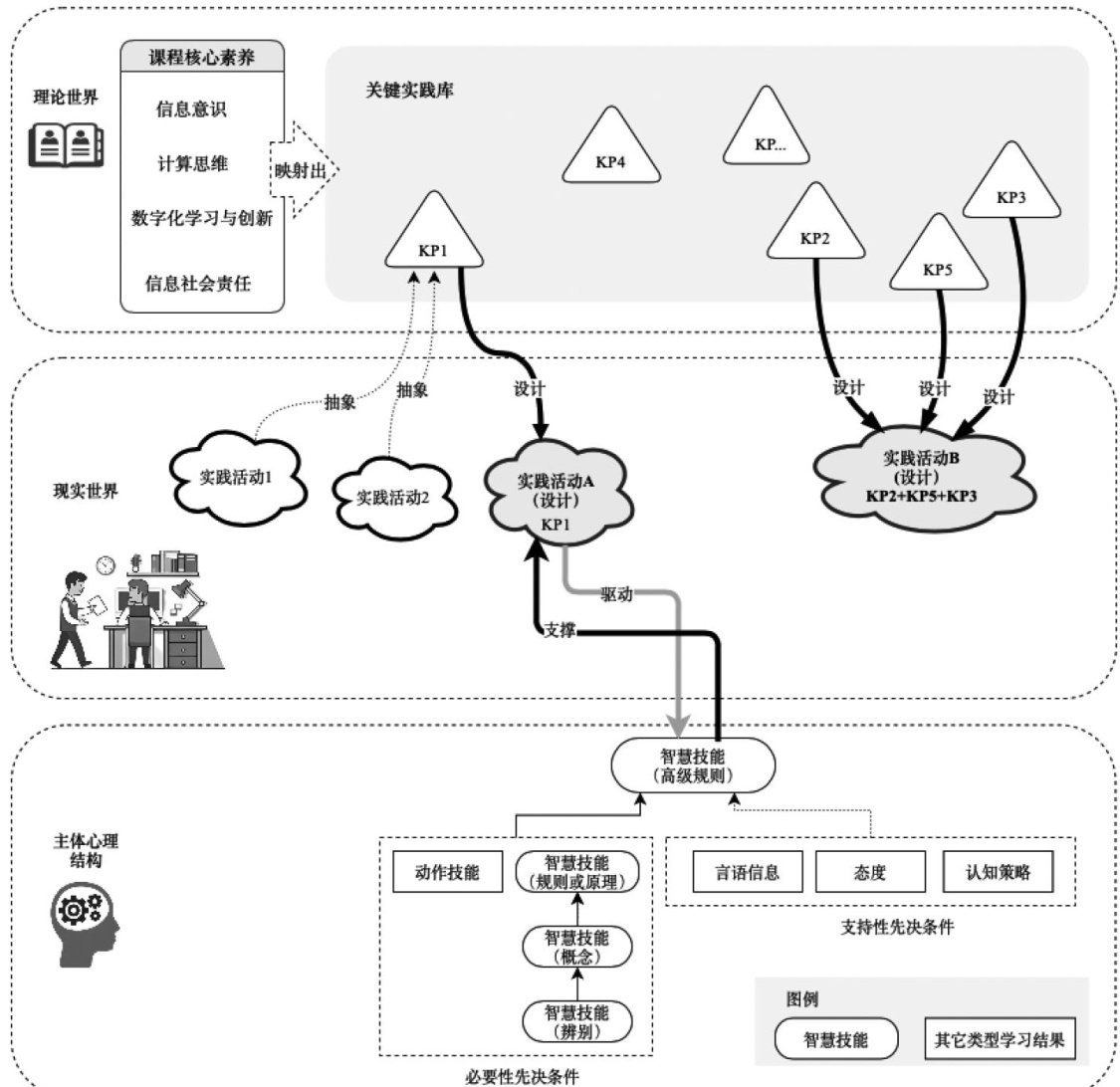

课程与教学 | 聚焦关键实践:信息科技课程重组与教学转化

课程与教学 | 聚焦关键实践:信息科技课程重组与教学转化

-

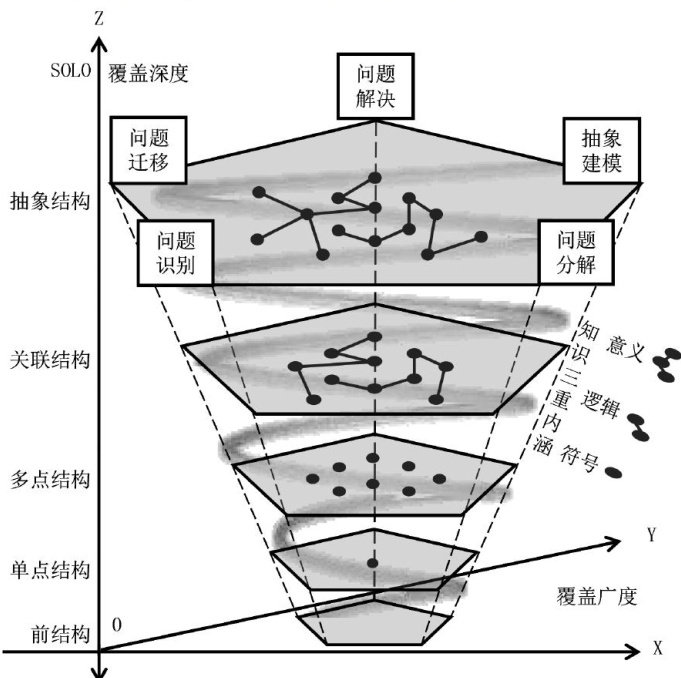

课程与教学 | 中学生计算思维结构建模与多层次培养评估路径

课程与教学 | 中学生计算思维结构建模与多层次培养评估路径

-

学科建设与教师发展 | 人工智能与教师教育的深度融合:逻辑转化与实践创新

学科建设与教师发展 | 人工智能与教师教育的深度融合:逻辑转化与实践创新

-

学科建设与教师发展 | 乡村教师数字素养培育支持体系及其运行机制研究

学科建设与教师发展 | 乡村教师数字素养培育支持体系及其运行机制研究

-

学科建设与教师发展 | 智能时代师范生培育:底层逻辑、现实挑战与进路选择

学科建设与教师发展 | 智能时代师范生培育:底层逻辑、现实挑战与进路选择

登录

登录