目录

快速导航-

卷首语 | 面向未来、贡献世界的工程实践创新项目(EPIP)

卷首语 | 面向未来、贡献世界的工程实践创新项目(EPIP)

-

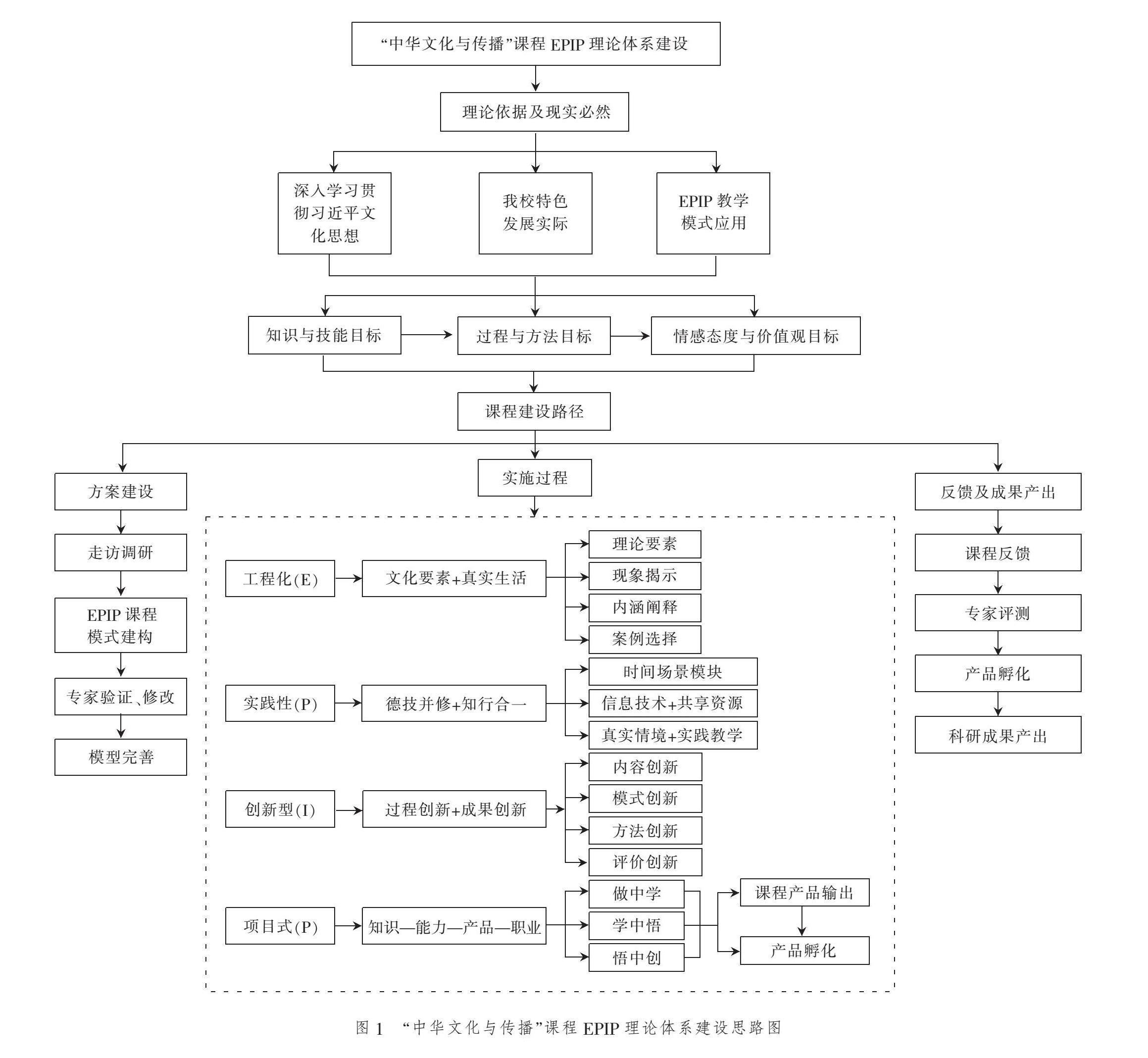

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | 从职业教育到新文科:EPIP教学模式在国际中文教育课程中的探索与实践

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | 从职业教育到新文科:EPIP教学模式在国际中文教育课程中的探索与实践

-

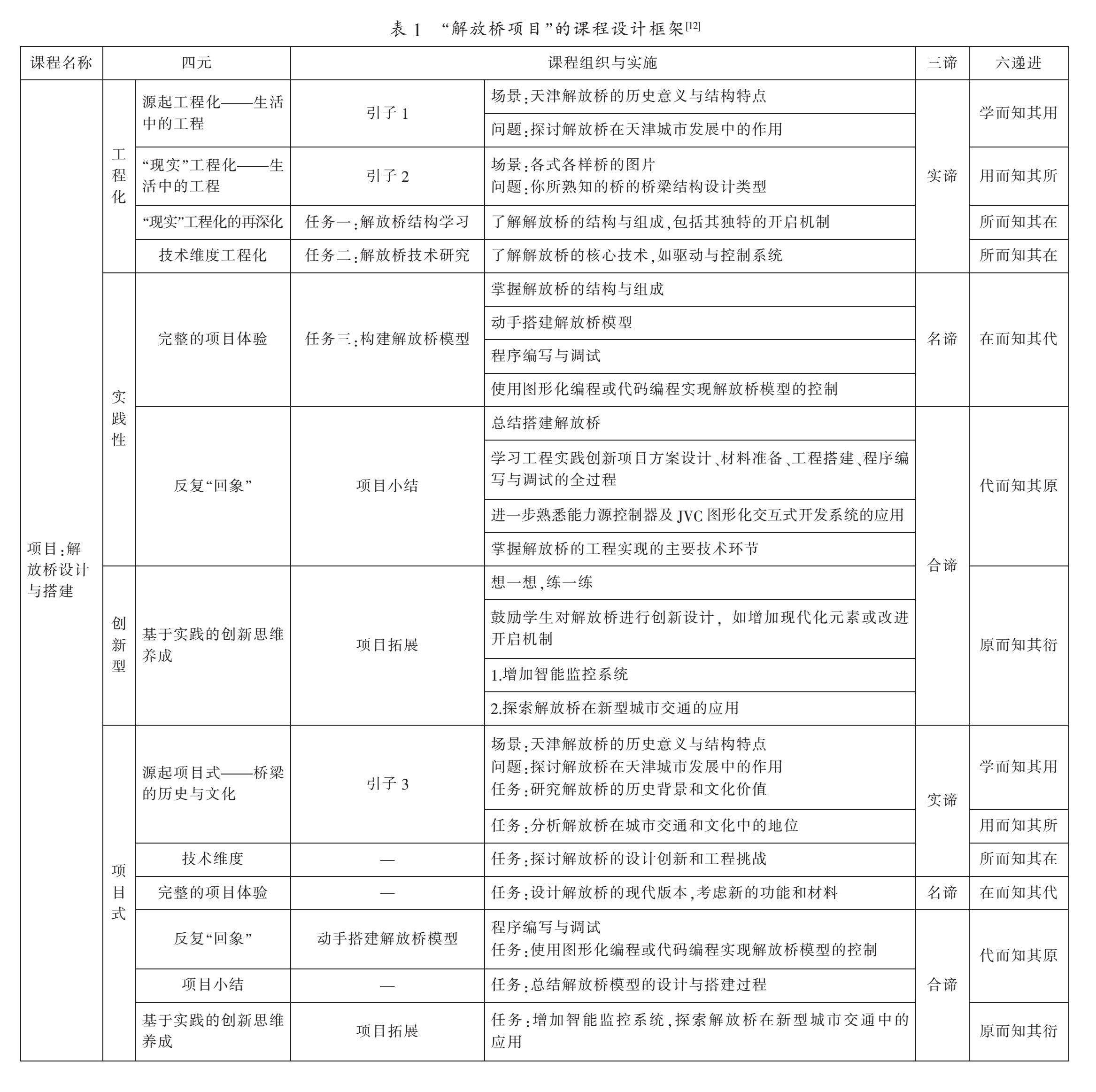

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | 葡萄牙鲁班工坊EPIP教学模式的实践与创新研究

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | 葡萄牙鲁班工坊EPIP教学模式的实践与创新研究

-

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | EPIP教学模式在高职“城市轨道交通客运服务”课程教学中的探索与实践

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | EPIP教学模式在高职“城市轨道交通客运服务”课程教学中的探索与实践

-

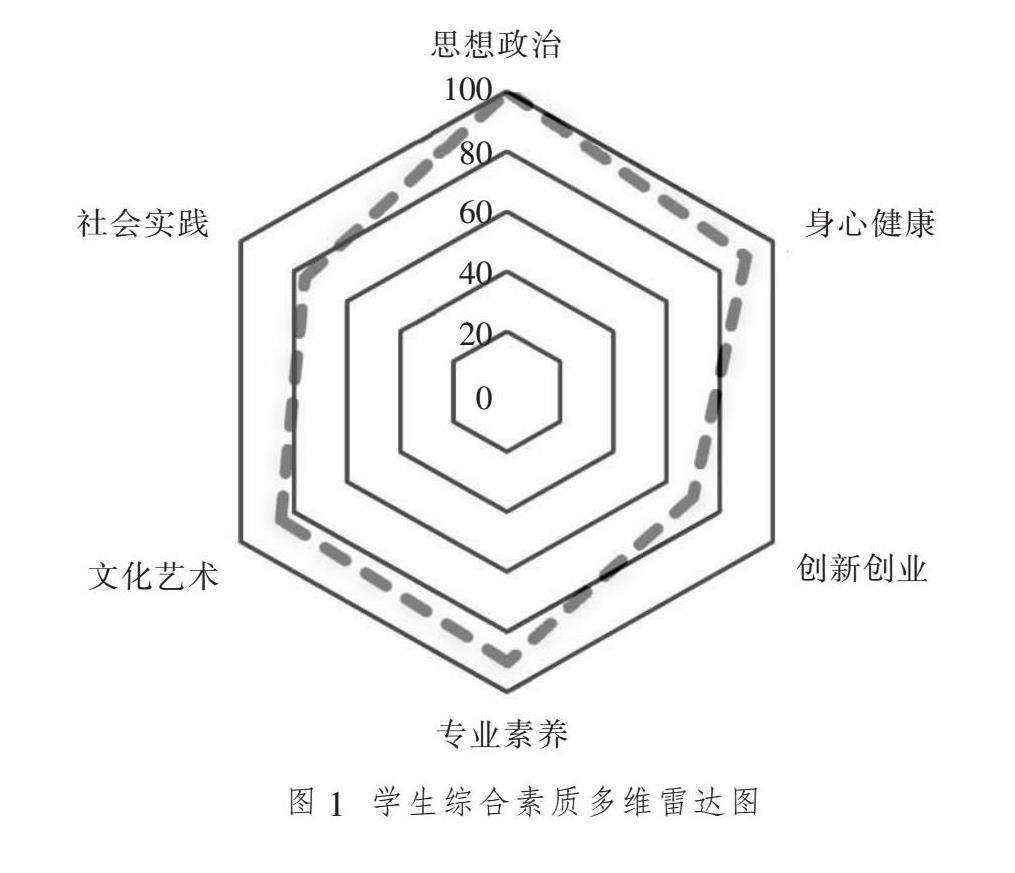

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | EPIP教学模式在中高本贯通教学中的实践效果

专题研究·工程实践创新项目(EPIP) | EPIP教学模式在中高本贯通教学中的实践效果

-

专题研究·劳动教育 | 协同理论视域下职业院校劳动教育与美育协同育人路径探析

专题研究·劳动教育 | 协同理论视域下职业院校劳动教育与美育协同育人路径探析

-

专题研究·劳动教育 | OBE理念下高职院校劳动教育评价体系改革探索

专题研究·劳动教育 | OBE理念下高职院校劳动教育评价体系改革探索

-

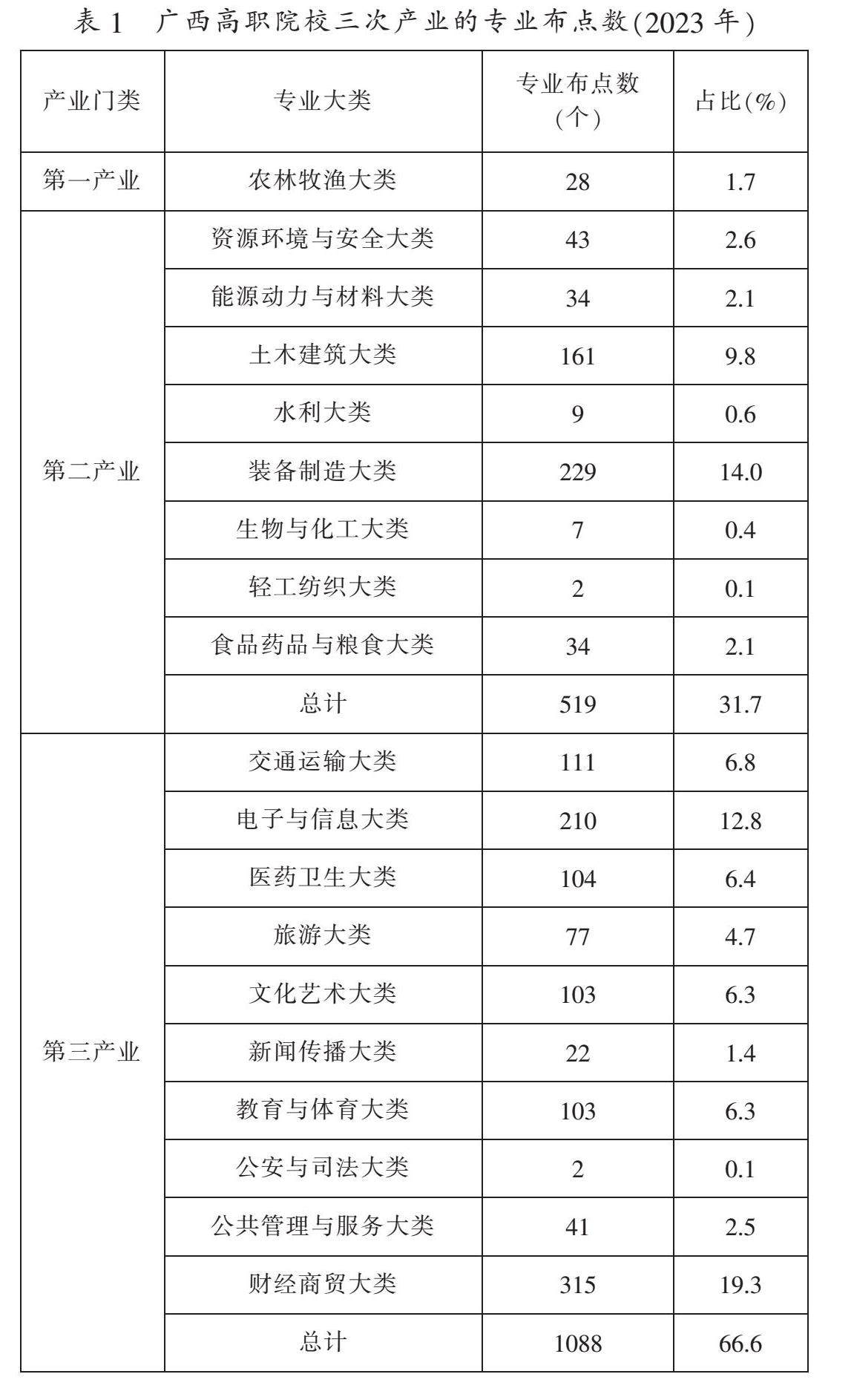

区域聚焦 | 高职院校专业结构与区域产业结构契合度研究

区域聚焦 | 高职院校专业结构与区域产业结构契合度研究

-

区域聚焦 | 高职教育服务乡村产业振兴探究

区域聚焦 | 高职教育服务乡村产业振兴探究

-

职教管理 | 现代职业教育体系构建的制度保障探析

职教管理 | 现代职业教育体系构建的制度保障探析

-

职教管理 | 共生理论视域下职业学校学生实习质量保障体系研究

职教管理 | 共生理论视域下职业学校学生实习质量保障体系研究

-

职教改革与发展 | 技能型社会建设背景下技术知识有意义学习的影响因素与推进策略

职教改革与发展 | 技能型社会建设背景下技术知识有意义学习的影响因素与推进策略

-

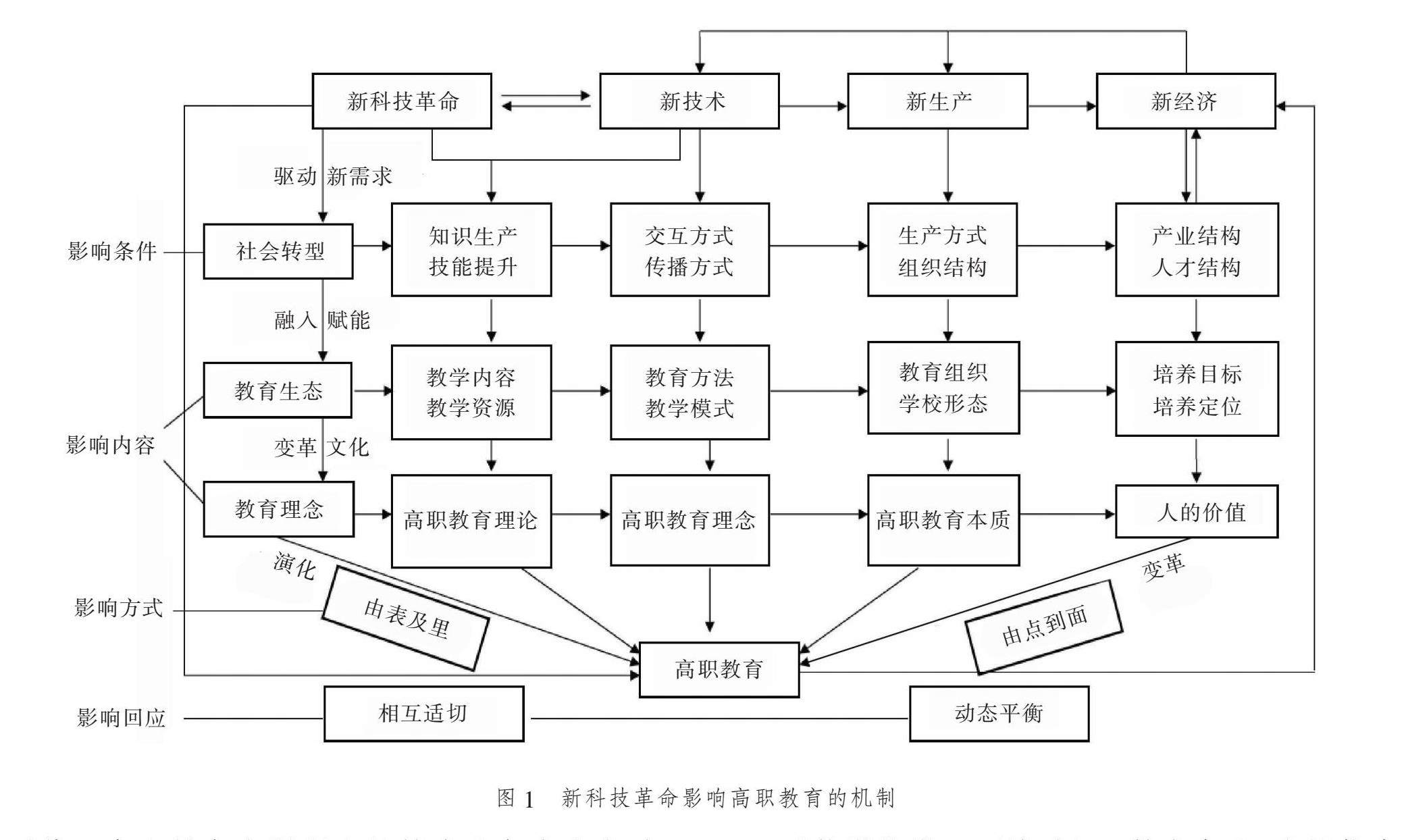

职教改革与发展 | 新科技革命影响高职教育的历史逻辑、理论逻辑及现实逻辑

职教改革与发展 | 新科技革命影响高职教育的历史逻辑、理论逻辑及现实逻辑

-

课程与教学 | “工业4.0”背景下职业教育课程变革的逻辑理路与实践路径

课程与教学 | “工业4.0”背景下职业教育课程变革的逻辑理路与实践路径

-

史海钩沉 | 黄炎培职业教育的观察视角和研究方法

史海钩沉 | 黄炎培职业教育的观察视角和研究方法

登录

登录