目录

快速导航-

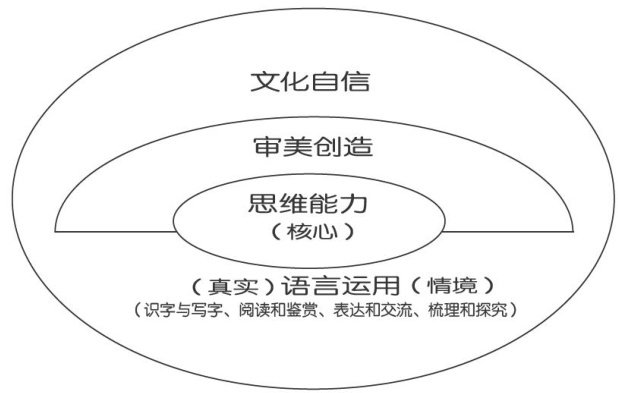

理论 | “语文核心素养”的内涵及其误区

理论 | “语文核心素养”的内涵及其误区

-

理论 | 返璞归真:拓开语文 “常态课”的教学场域

理论 | 返璞归真:拓开语文 “常态课”的教学场域

-

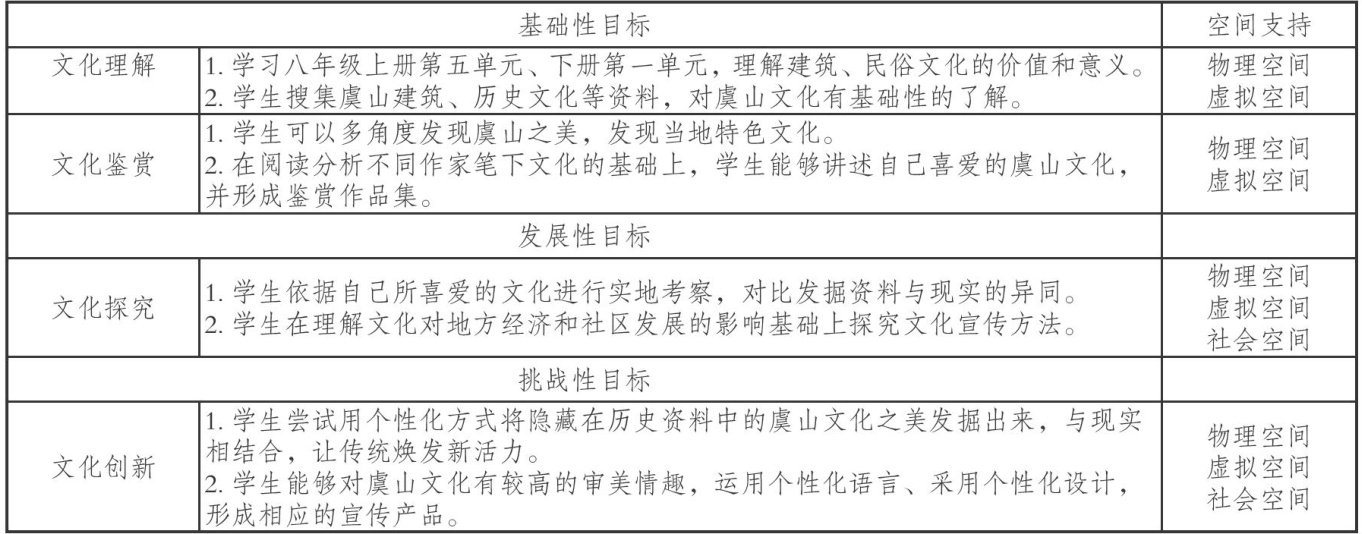

理论 | 语文学习空间再造:项目引领学科实践的进路

理论 | 语文学习空间再造:项目引领学科实践的进路

-

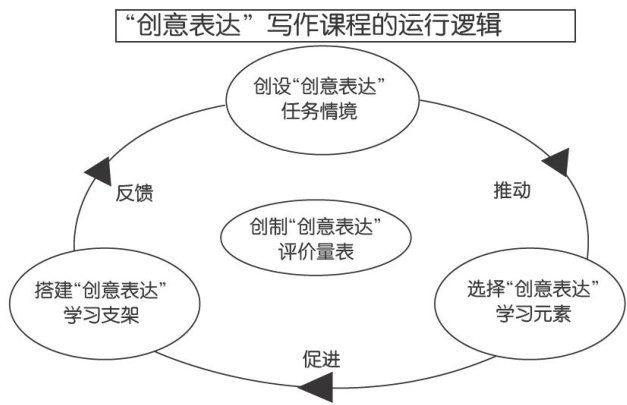

理论 | “创意表达”任务群写作的内涵阐释与路向指明

理论 | “创意表达”任务群写作的内涵阐释与路向指明

-

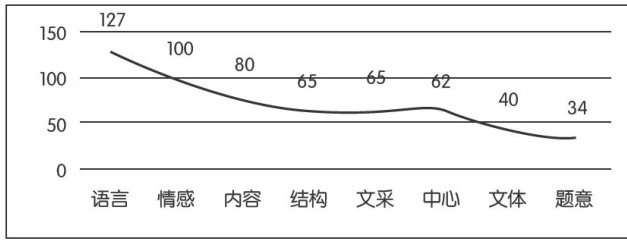

理论 | 基于词频分析的作文智能评价工具评语特点及优化策略

理论 | 基于词频分析的作文智能评价工具评语特点及优化策略

-

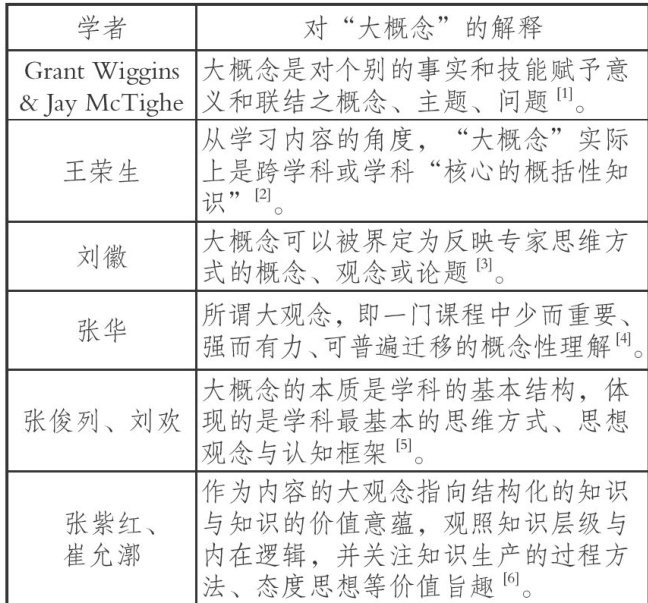

理论 | 语文“大概念”应当向何处去

理论 | 语文“大概念”应当向何处去

-

教学 | 给史传作品装上“第三只眼”

教学 | 给史传作品装上“第三只眼”

-

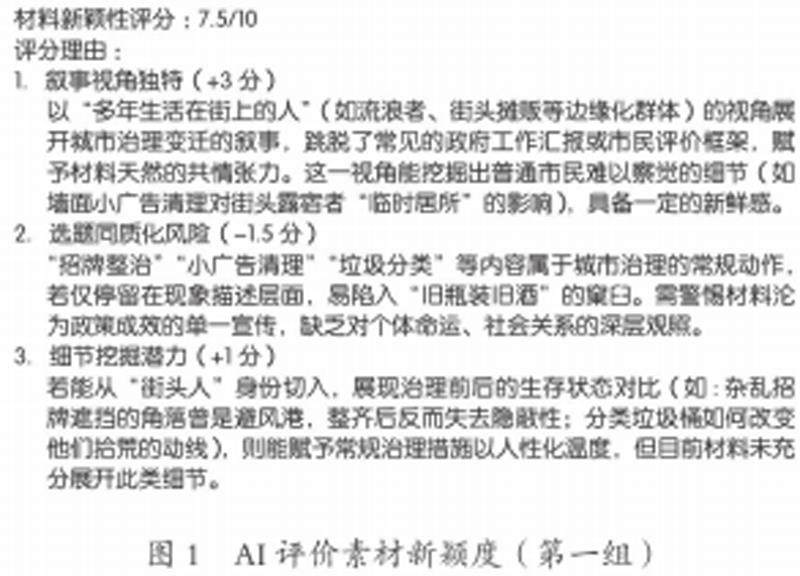

教学 | AI赋能解决作文选材雷同化难题

教学 | AI赋能解决作文选材雷同化难题

-

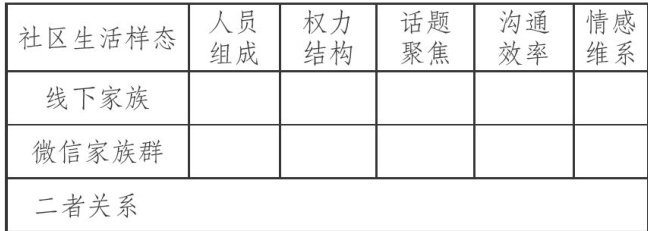

教学 | 《乡土中国》的情境教学问题

教学 | 《乡土中国》的情境教学问题

-

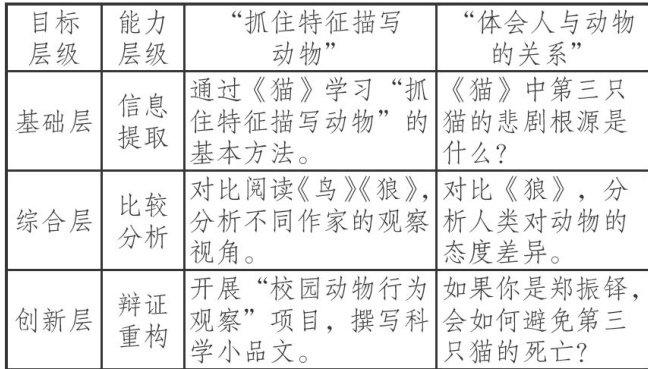

教学 | “一核多元”阅读教学的阐释、原则与模式

教学 | “一核多元”阅读教学的阐释、原则与模式

-

教学 | 基于“5E” 模式的阅读教学:价值与策略

教学 | 基于“5E” 模式的阅读教学:价值与策略

-

教学 | 审视虚实异化,回归小说本位

教学 | 审视虚实异化,回归小说本位

-

教学 | 天地大美,人在其中

教学 | 天地大美,人在其中

-

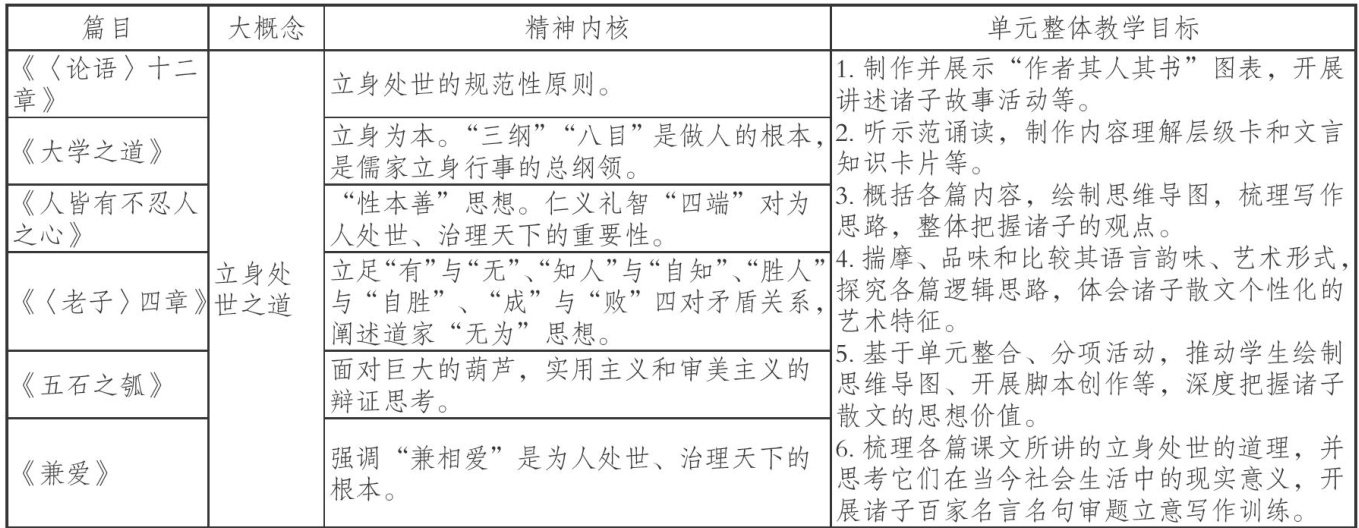

教学 | 基于单元的单篇(课时)问题链设计寻绎

教学 | 基于单元的单篇(课时)问题链设计寻绎

-

教学 | 切己、务时、合体:增强议论针对性的三个维度

教学 | 切己、务时、合体:增强议论针对性的三个维度

-

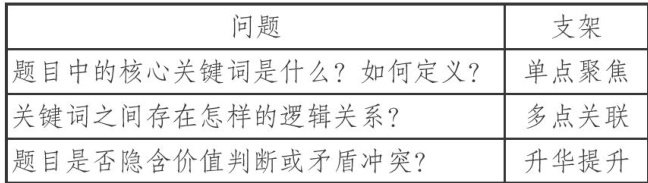

教学 | 问题支架在高中议论文写作中的应用

教学 | 问题支架在高中议论文写作中的应用

-

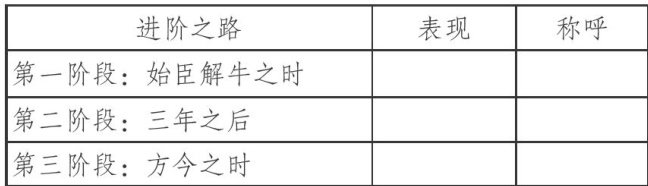

教学 | 从“解牛”到“解人生”

教学 | 从“解牛”到“解人生”

-

教材 | 语文名篇《郑伯克段于鄢》的阐释问题

教材 | 语文名篇《郑伯克段于鄢》的阐释问题

-

教材 | 巧借对话,解山地情结

教材 | 巧借对话,解山地情结

-

测评 | 基于思维品质的作文教学教考衔接探究

测评 | 基于思维品质的作文教学教考衔接探究

-

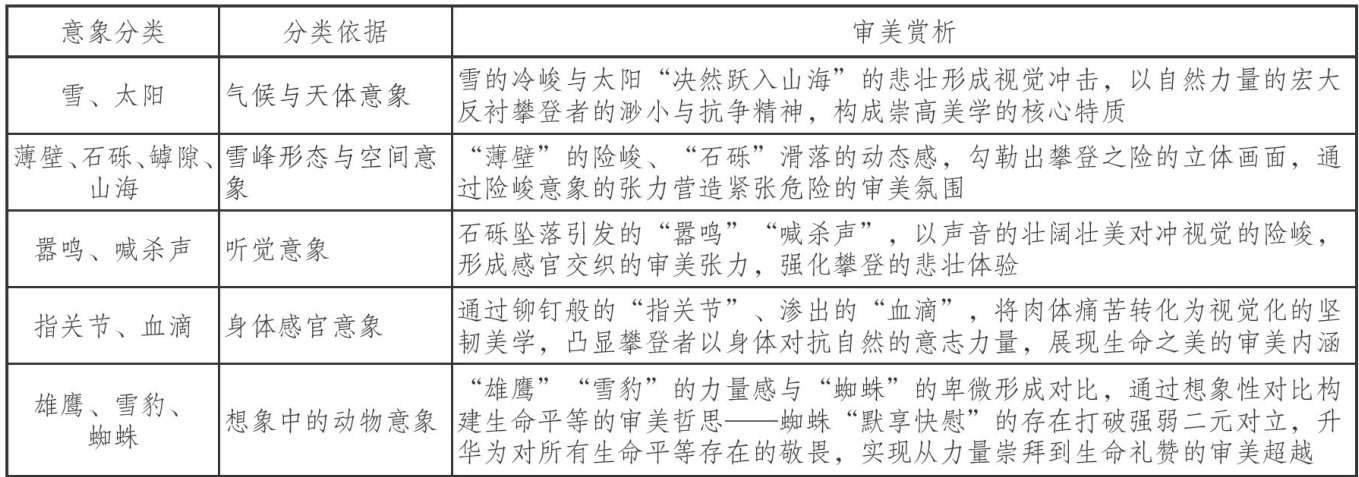

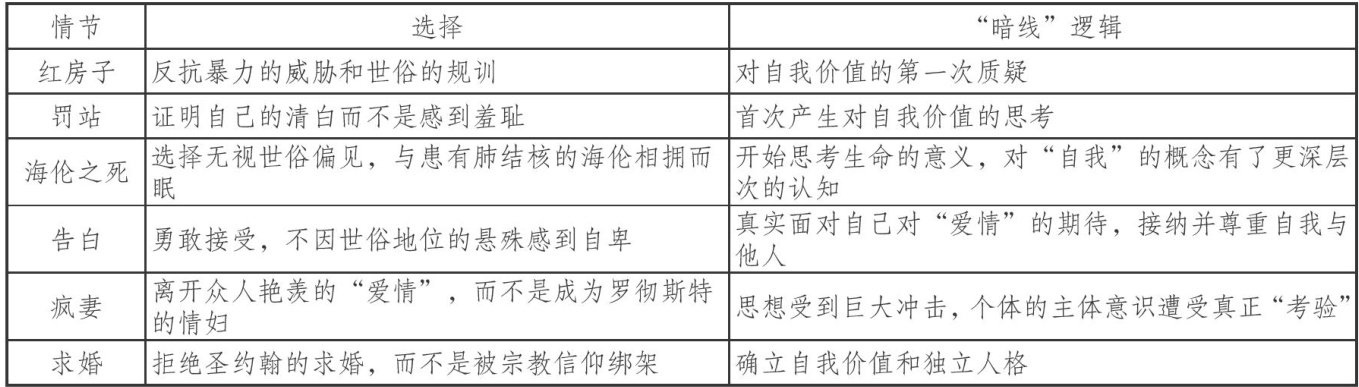

专题 | 从意象突围到精神和解

专题 | 从意象突围到精神和解

-

专题 | “文学四要素”视域下的连中国作文教学理念分析

专题 | “文学四要素”视域下的连中国作文教学理念分析

-

专题 | 革命文化作品教学的现状分析、价值透视与优化策略

专题 | 革命文化作品教学的现状分析、价值透视与优化策略

-

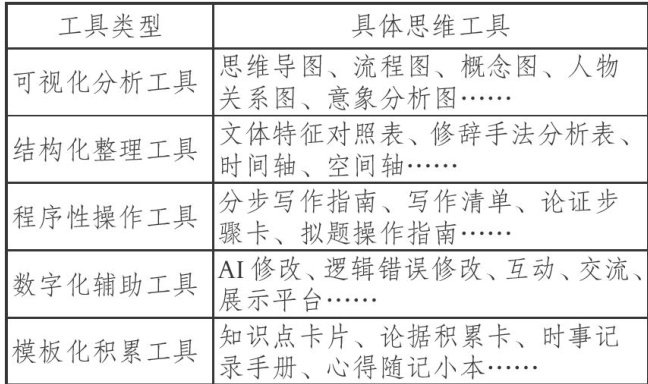

专题 | 语文教师新质教研力的育人追求及其实现

专题 | 语文教师新质教研力的育人追求及其实现

-

专题 | 归纳促学,推理启智

专题 | 归纳促学,推理启智

-

专题 | 孔子与夸美纽斯等人为何不适合有效教学?

专题 | 孔子与夸美纽斯等人为何不适合有效教学?

登录

登录