目录

快速导航-

卷首 | 卷首

卷首 | 卷首

-

关注 | “评价即学习”的缘起、特征及其价值

关注 | “评价即学习”的缘起、特征及其价值

-

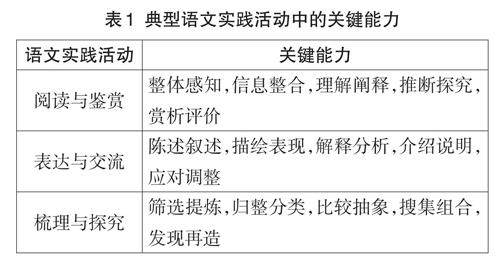

关注 | 语文教学评价维度的内涵阐释与设计原则

关注 | 语文教学评价维度的内涵阐释与设计原则

-

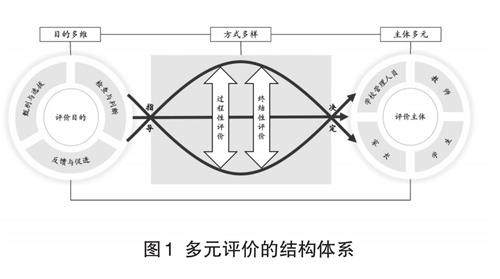

关注 | 语文教学视域下的多元评价:缘起、内涵与应用

关注 | 语文教学视域下的多元评价:缘起、内涵与应用

-

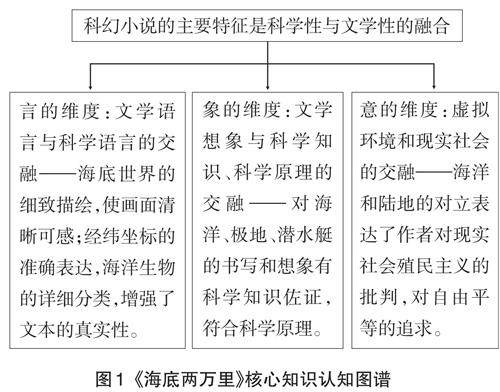

教学 | 科幻小说教学中核心知识的提炼与转化策略

教学 | 科幻小说教学中核心知识的提炼与转化策略

-

教学 | 意象分析在古诗词教学中的注意事项

教学 | 意象分析在古诗词教学中的注意事项

-

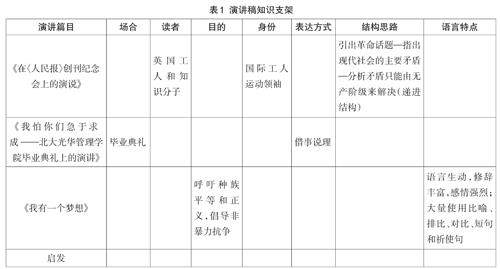

教学 | 分类开发可迁移的写作知识

教学 | 分类开发可迁移的写作知识

-

名师课堂 | 《蚊子和狮子》教学实录

名师课堂 | 《蚊子和狮子》教学实录

-

名师课堂 | 三十年前的这节课,今天依然值得玩味

名师课堂 | 三十年前的这节课,今天依然值得玩味

-

专栏 | 思辨性阅读的关键:真善美的错位

专栏 | 思辨性阅读的关键:真善美的错位

-

专栏 | 从空间维度解析《我的白鸽》之审美意蕴

专栏 | 从空间维度解析《我的白鸽》之审美意蕴

-

专栏 | 《赤壁赋》乱入的“洞箫客”价值几何?

专栏 | 《赤壁赋》乱入的“洞箫客”价值几何?

-

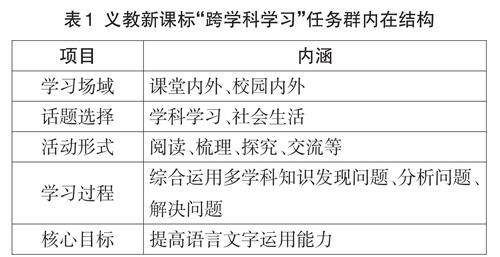

教材 | 从“综合性学习”到“专题学习活动”

教材 | 从“综合性学习”到“专题学习活动”

-

评价 | 高考命题创新的实质是回归读写本真样态

评价 | 高考命题创新的实质是回归读写本真样态

-

语言 | 古代称谓语的语用功能和文化内涵

语言 | 古代称谓语的语用功能和文化内涵

-

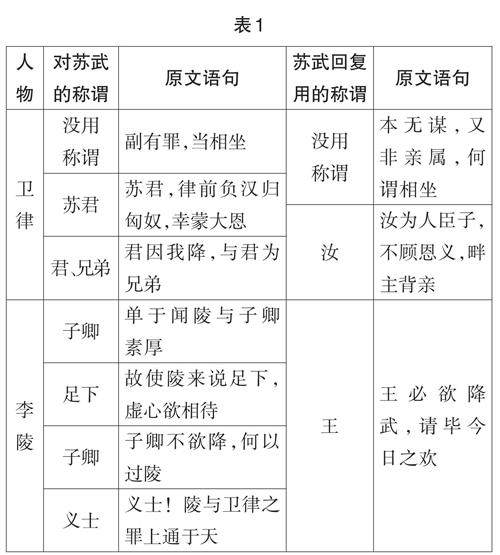

语言 | 《苏武传》称谓语内涵探析

语言 | 《苏武传》称谓语内涵探析

-

探索 | 统编初中语文教材中的李白诗歌教学策略

探索 | 统编初中语文教材中的李白诗歌教学策略

-

探索 | 指向学科育人的科普说明文教学实践

探索 | 指向学科育人的科普说明文教学实践

-

探索 | 悲剧视角下的《祝福》教学设计探究

探索 | 悲剧视角下的《祝福》教学设计探究

-

争鸣 | 《散步》主旨是“责任”,而非“亲情”

争鸣 | 《散步》主旨是“责任”,而非“亲情”

-

成长有道 | 教师要围绕教学读书

成长有道 | 教师要围绕教学读书

-

广告书评 | 语文课堂德育研究

广告书评 | 语文课堂德育研究

-

广告书评 | 从教材研读到课堂创新:统编初中语文教材教学探索

广告书评 | 从教材研读到课堂创新:统编初中语文教材教学探索

-

广告书评 | 新课标背景下的初中语文跨学科教学策略

广告书评 | 新课标背景下的初中语文跨学科教学策略

-

广告书评 | 统编高中语文单元教学研究

广告书评 | 统编高中语文单元教学研究

-

广告书评 | 新时代人才教育研究

广告书评 | 新时代人才教育研究

-

广告书评 | 创新教育理念推动中职语文课堂教学改革

广告书评 | 创新教育理念推动中职语文课堂教学改革

-

广告书评 | 国学文化在中小学教育中的融入研究

广告书评 | 国学文化在中小学教育中的融入研究

-

广告书评 | 新时代学校教育管理研究

广告书评 | 新时代学校教育管理研究

登录

登录