目录

快速导航-

本刊特稿 | 知识冲突:大语言模型教育应用的挑战与应对

本刊特稿 | 知识冲突:大语言模型教育应用的挑战与应对

-

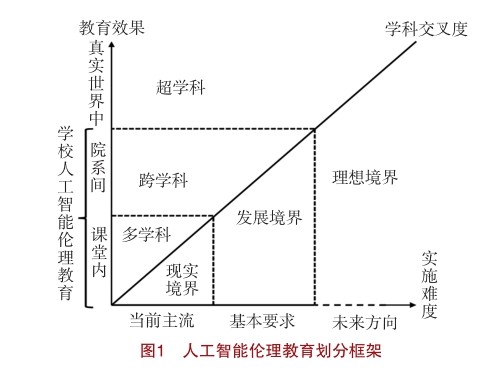

理论与争鸣 | 人工智能伦理教育的三重境界

理论与争鸣 | 人工智能伦理教育的三重境界

-

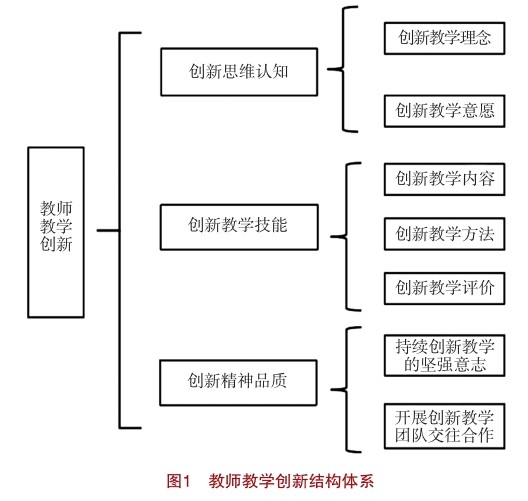

理论与争鸣 | 生成式人工智能时代教师教学创新的风险隐忧及规避路径

理论与争鸣 | 生成式人工智能时代教师教学创新的风险隐忧及规避路径

-

理论与争鸣 | 中华优秀传统文化进课程:数字教材何为

理论与争鸣 | 中华优秀传统文化进课程:数字教材何为

-

理论与争鸣 | 数字时代断裂的教育图景及其关联性建构

理论与争鸣 | 数字时代断裂的教育图景及其关联性建构

-

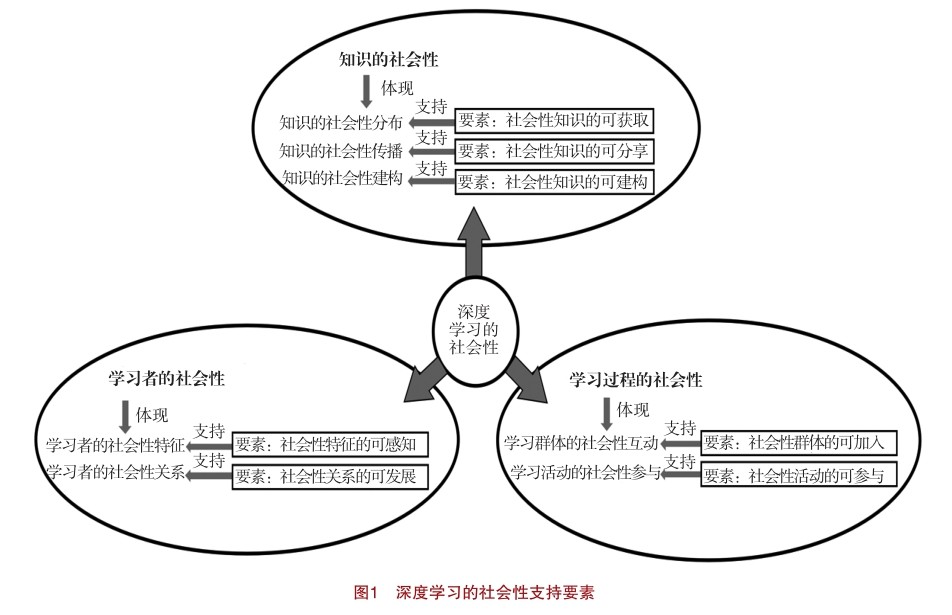

在线教育 | 促进深度学习的社会性支持服务研究:一种多层次渐进表征与聚合模型

在线教育 | 促进深度学习的社会性支持服务研究:一种多层次渐进表征与聚合模型

-

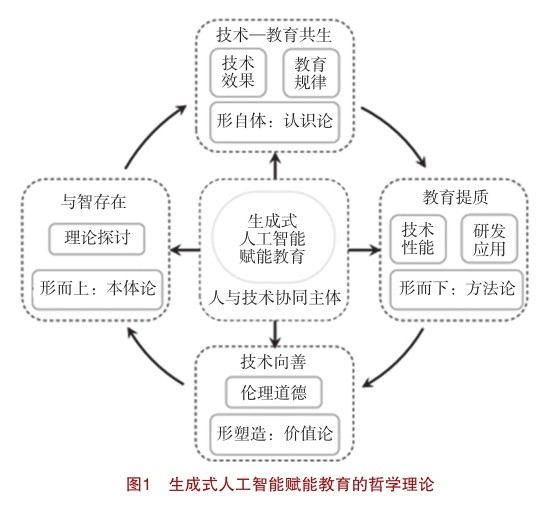

数字教育国际比较研究 | GAI赋能教育变革:哲学审视、国际比较与未来进路

数字教育国际比较研究 | GAI赋能教育变革:哲学审视、国际比较与未来进路

-

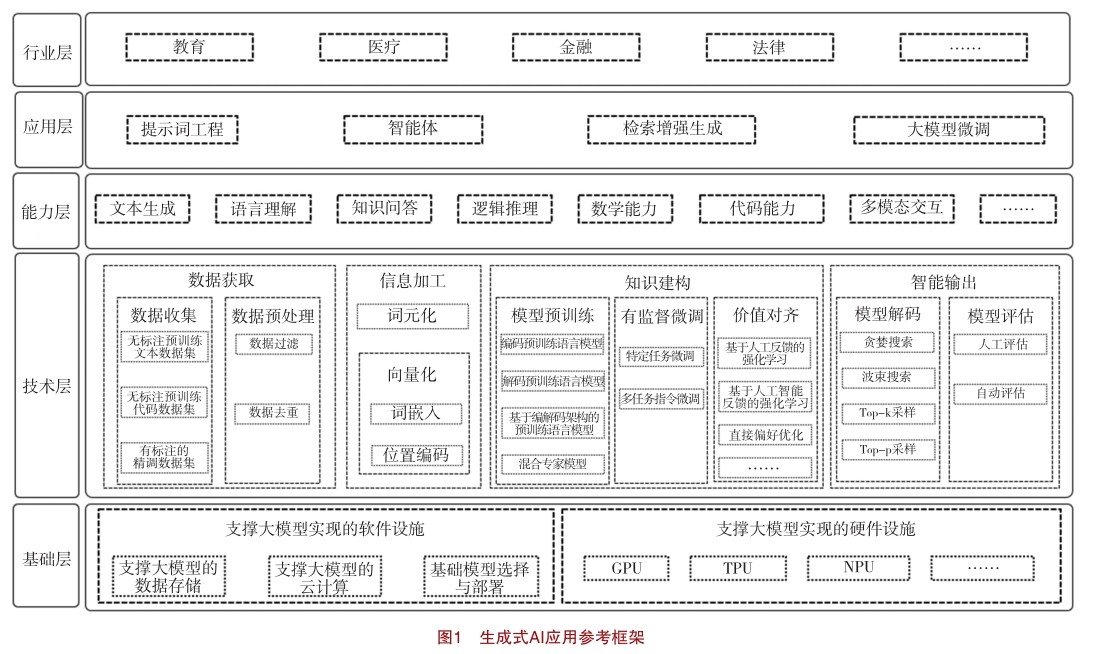

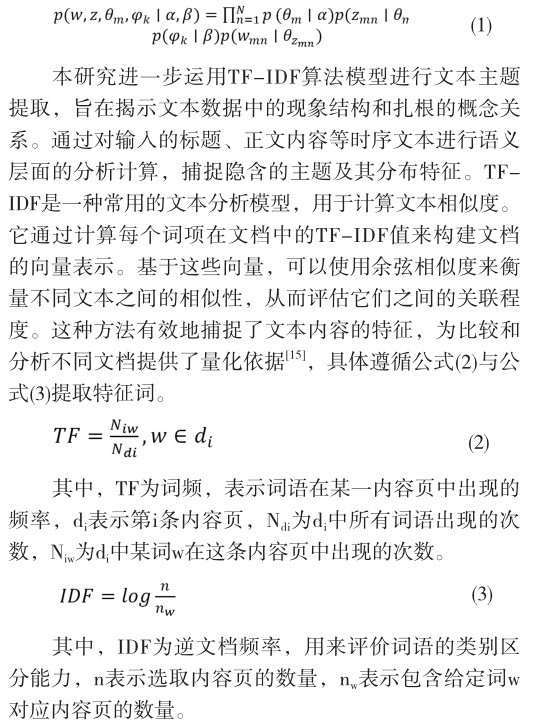

中国数字教育之路 | 生成式AI赋能教育:技术框架、应用场域及价值

中国数字教育之路 | 生成式AI赋能教育:技术框架、应用场域及价值

-

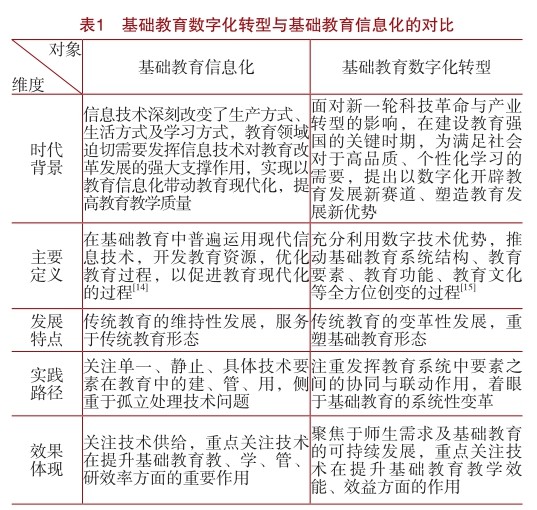

中国数字教育之路 | 基础教育数字化转型实践共同体的作用机制与实践建议

中国数字教育之路 | 基础教育数字化转型实践共同体的作用机制与实践建议

-

中国数字教育之路 | 生成式人工智能嵌入拔尖创新人才培养的潜在风险与突破

中国数字教育之路 | 生成式人工智能嵌入拔尖创新人才培养的潜在风险与突破

-

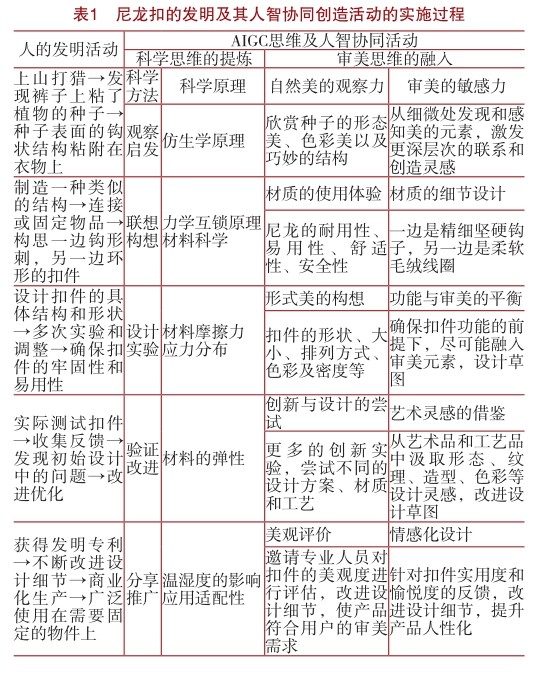

中国数字教育之路 | 人智协同创造力回溯AIGC科学与审美的思维共创

中国数字教育之路 | 人智协同创造力回溯AIGC科学与审美的思维共创

-

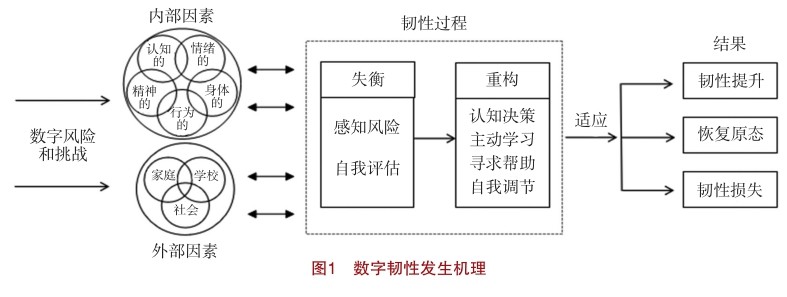

中国数字教育之路 | 数字时代的元素养:中小学生数字韧性的影响因素、发生机理与测评框架

中国数字教育之路 | 数字时代的元素养:中小学生数字韧性的影响因素、发生机理与测评框架

-

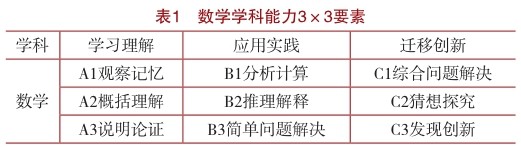

教学实践与教师专业发展 | 面向准确与效率的数学学科能力自适应测评研究

教学实践与教师专业发展 | 面向准确与效率的数学学科能力自适应测评研究

-

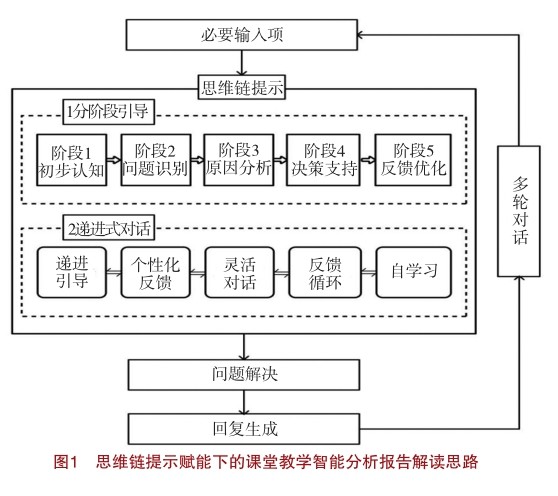

教学实践与教师专业发展 | 从“负能”到“赋能”:基于LLMs的思维链提示设计与教研AI智能体构建

教学实践与教师专业发展 | 从“负能”到“赋能”:基于LLMs的思维链提示设计与教研AI智能体构建

-

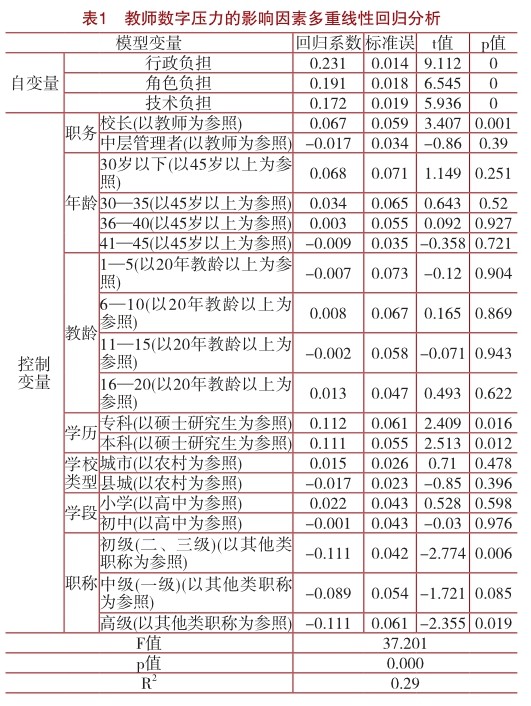

教学实践与教师专业发展 | 技术时代教师的数字压力何以调适

教学实践与教师专业发展 | 技术时代教师的数字压力何以调适

-

教学实践与教师专业发展 | 数字化转型背景下区域信息化教学发展水平评估指标体系建构研究

教学实践与教师专业发展 | 数字化转型背景下区域信息化教学发展水平评估指标体系建构研究

-

信息动态 | 教育数字化转型下的互联网教育服务

信息动态 | 教育数字化转型下的互联网教育服务

-

信息动态 | 互联网时代思政教育如何融入高校专业教学

信息动态 | 互联网时代思政教育如何融入高校专业教学

-

信息动态 | 教育信息化背景下高校思政教育教学模式创新

信息动态 | 教育信息化背景下高校思政教育教学模式创新

-

信息动态 | 新媒体时代中华优秀传统文化有效融入初中思想政治教学策略研究

信息动态 | 新媒体时代中华优秀传统文化有效融入初中思想政治教学策略研究

-

信息动态 | 信息化背景下小学音乐教育的教学模式与策略

信息动态 | 信息化背景下小学音乐教育的教学模式与策略

-

信息动态 | 信息技术赋能绘本教学:从资源汇聚到深度学习

信息动态 | 信息技术赋能绘本教学:从资源汇聚到深度学习

-

信息动态 | 信息技术对高校传统体育发展的影响分析

信息动态 | 信息技术对高校传统体育发展的影响分析

-

信息动态 | 信息化赋能高校创新创业教育与思政教育管理融合发展研究

信息动态 | 信息化赋能高校创新创业教育与思政教育管理融合发展研究

-

信息动态 | 基于信息化背景探究小学英语教学改革的路径与策略

信息动态 | 基于信息化背景探究小学英语教学改革的路径与策略

-

信息动态 | 探究信息化背景下高校思政教育模式的转型与创新发展

信息动态 | 探究信息化背景下高校思政教育模式的转型与创新发展

登录

登录