目录

快速导航-

职海观潮 | 教育强国建设要做到三个协同

职海观潮 | 教育强国建设要做到三个协同

-

专家笔谈 | 从受益人口红利到服务人才红利:人口变动下职业教育发展逻辑的转向

专家笔谈 | 从受益人口红利到服务人才红利:人口变动下职业教育发展逻辑的转向

-

专家笔谈 | 职业教育产教融合高质量发展的四个发力点

专家笔谈 | 职业教育产教融合高质量发展的四个发力点

-

专家笔谈 | 高等职业教育在教育强国建设中要有新作为

专家笔谈 | 高等职业教育在教育强国建设中要有新作为

-

专家笔谈 | 推动高等职业教育资源下沉,为县域发展培养高技能人才

专家笔谈 | 推动高等职业教育资源下沉,为县域发展培养高技能人才

-

专家笔谈 | 以关键办学能力提升服务学生可持续发展

专家笔谈 | 以关键办学能力提升服务学生可持续发展

-

专家笔谈 | 建设高质量技能人才队伍,支撑县域经济高质量发展

专家笔谈 | 建设高质量技能人才队伍,支撑县域经济高质量发展

-

理论前沿 | 技能型社会建设:驱动乡村社会现代转型的结构性力量

理论前沿 | 技能型社会建设:驱动乡村社会现代转型的结构性力量

-

理论前沿 | 职业本科教育人才培养高质量发展:基本特征、价值逻辑与实践路向

理论前沿 | 职业本科教育人才培养高质量发展:基本特征、价值逻辑与实践路向

-

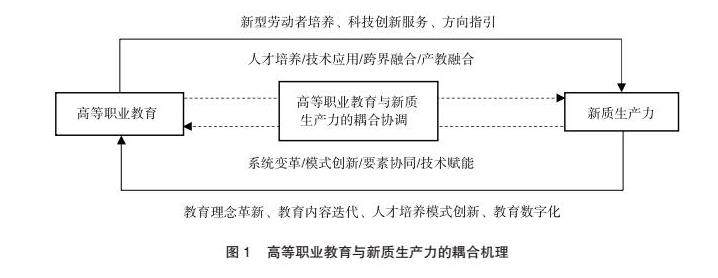

职教治理 | 高等职业教育与新质生产力耦合协调的时空格局演化及收敛性研究

职教治理 | 高等职业教育与新质生产力耦合协调的时空格局演化及收敛性研究

-

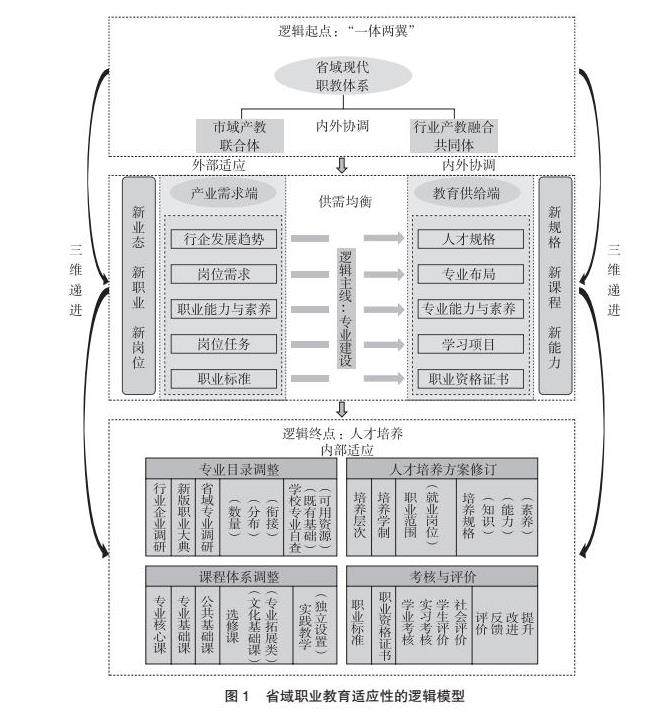

职教治理 | 省域职业教育适应性:基本内涵、逻辑理路与提升路径

职教治理 | 省域职业教育适应性:基本内涵、逻辑理路与提升路径

-

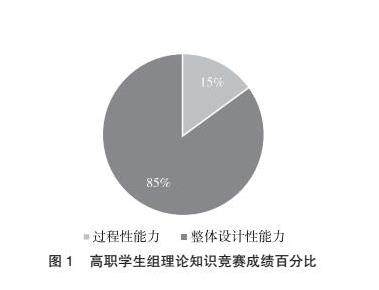

高等职教 | 职业技能竞赛对高职技能人才培养的启示

高等职教 | 职业技能竞赛对高职技能人才培养的启示

-

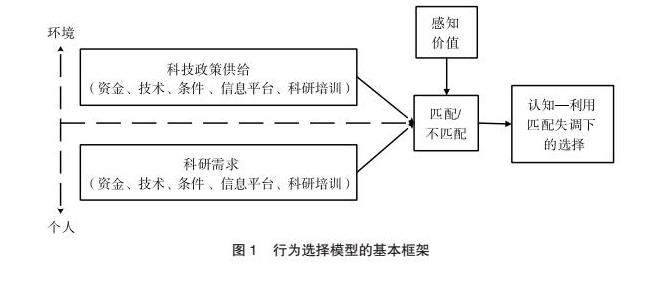

师生发展 | 高职院校教师对科技政策的行为选择机理研究

师生发展 | 高职院校教师对科技政策的行为选择机理研究

-

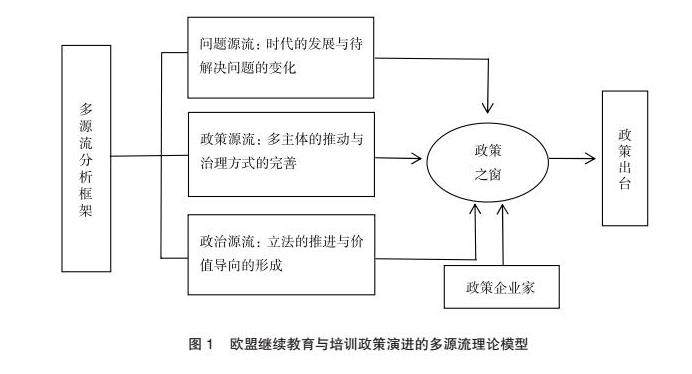

比较教育 | 多源流理论视角下欧盟继续教育与培训政策的变迁分析

比较教育 | 多源流理论视角下欧盟继续教育与培训政策的变迁分析

-

改革探索 | 职业院校专业课教学“教书”与“育人”有机融合的行动路径: 基于课程思政的视角

改革探索 | 职业院校专业课教学“教书”与“育人”有机融合的行动路径: 基于课程思政的视角

登录

登录