目录

快速导航-

卷首语 | 重新认识提问在人工智能时代的价值

卷首语 | 重新认识提问在人工智能时代的价值

-

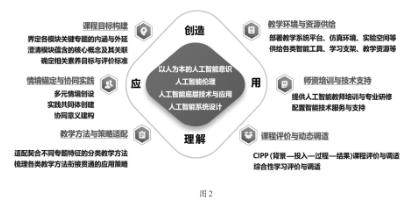

课改前沿 | 中小学人工智能课程设计的内在逻辑与实施路径

课改前沿 | 中小学人工智能课程设计的内在逻辑与实施路径

-

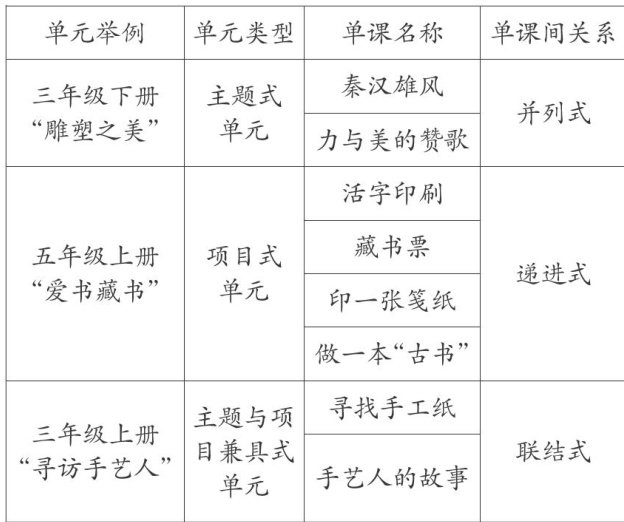

课改前沿 | 大单元教学理念下的小学美术教学

课改前沿 | 大单元教学理念下的小学美术教学

-

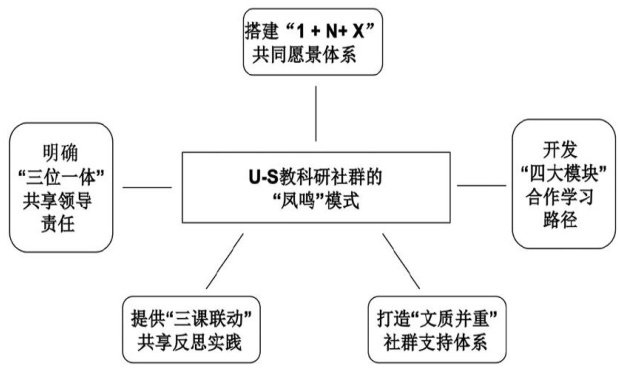

教师发展 | U-S教科研社群的构建逻辑与实践样本

教师发展 | U-S教科研社群的构建逻辑与实践样本

-

教师发展 | 行动学习 活力研修

教师发展 | 行动学习 活力研修

-

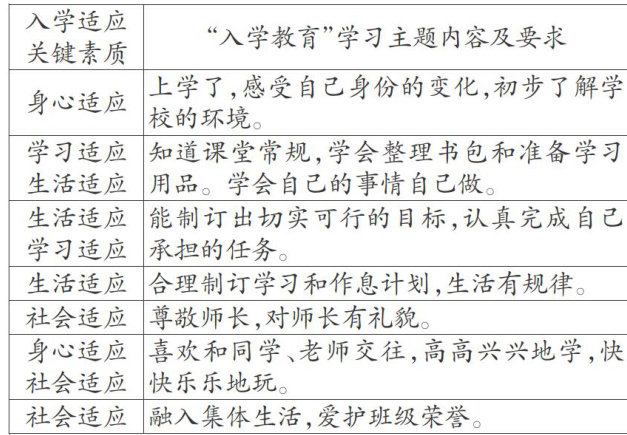

本期话题 | 道德与法治课程中的“入学适应教育”

本期话题 | 道德与法治课程中的“入学适应教育”

-

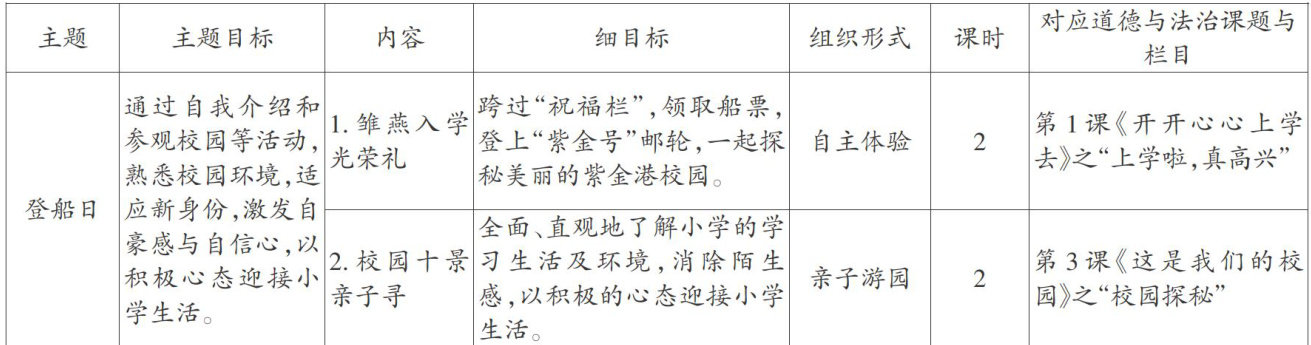

本期话题 | 小学道德与法治入学适应的校本实践

本期话题 | 小学道德与法治入学适应的校本实践

-

本期话题 | 指向入学人际适应的小学道德与法治课堂活动设计策略

本期话题 | 指向入学人际适应的小学道德与法治课堂活动设计策略

-

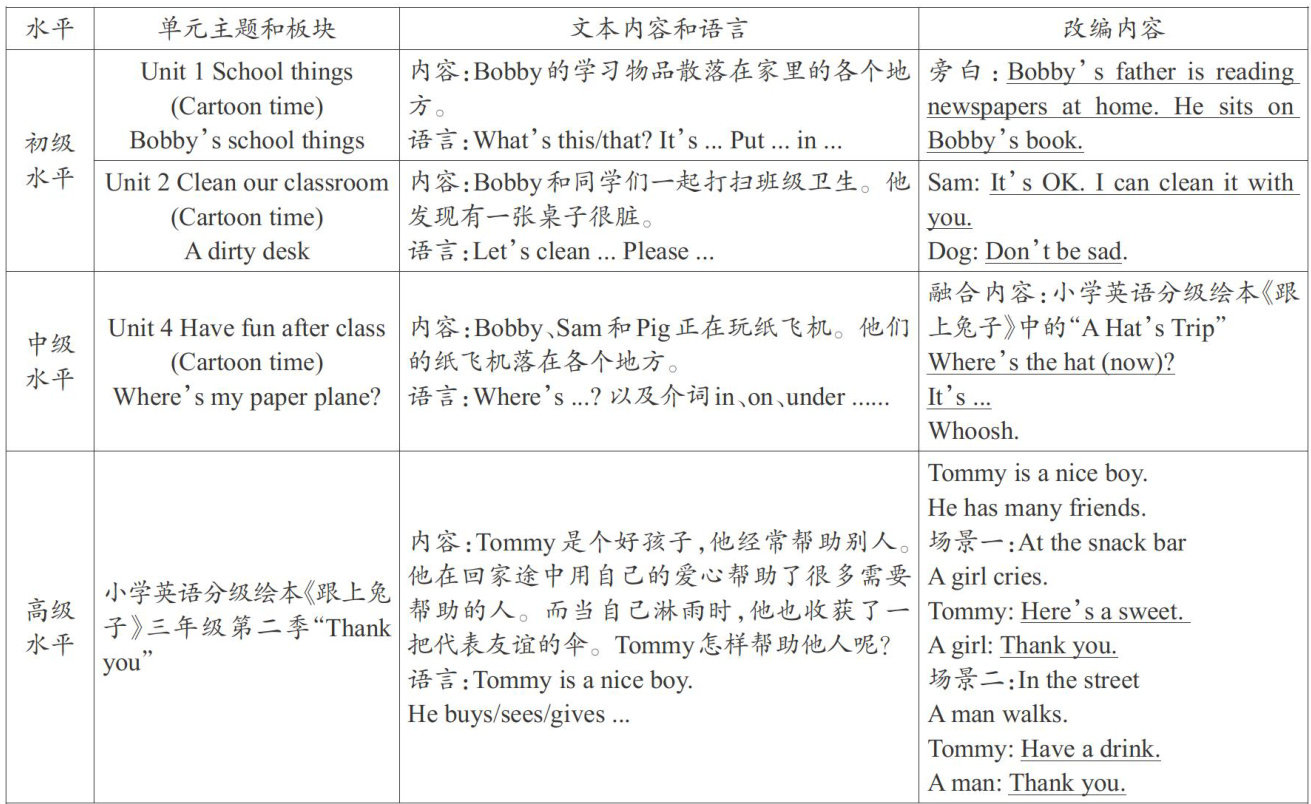

教学参考 | 将“读者剧场”融入语篇教学,提升学生英语朗读能力

教学参考 | 将“读者剧场”融入语篇教学,提升学生英语朗读能力

-

教学参考 | 基于认知冲突的学生审美感知素养提升路径

教学参考 | 基于认知冲突的学生审美感知素养提升路径

-

教学参考 | “快课堂”也有“慢伤害”

教学参考 | “快课堂”也有“慢伤害”

-

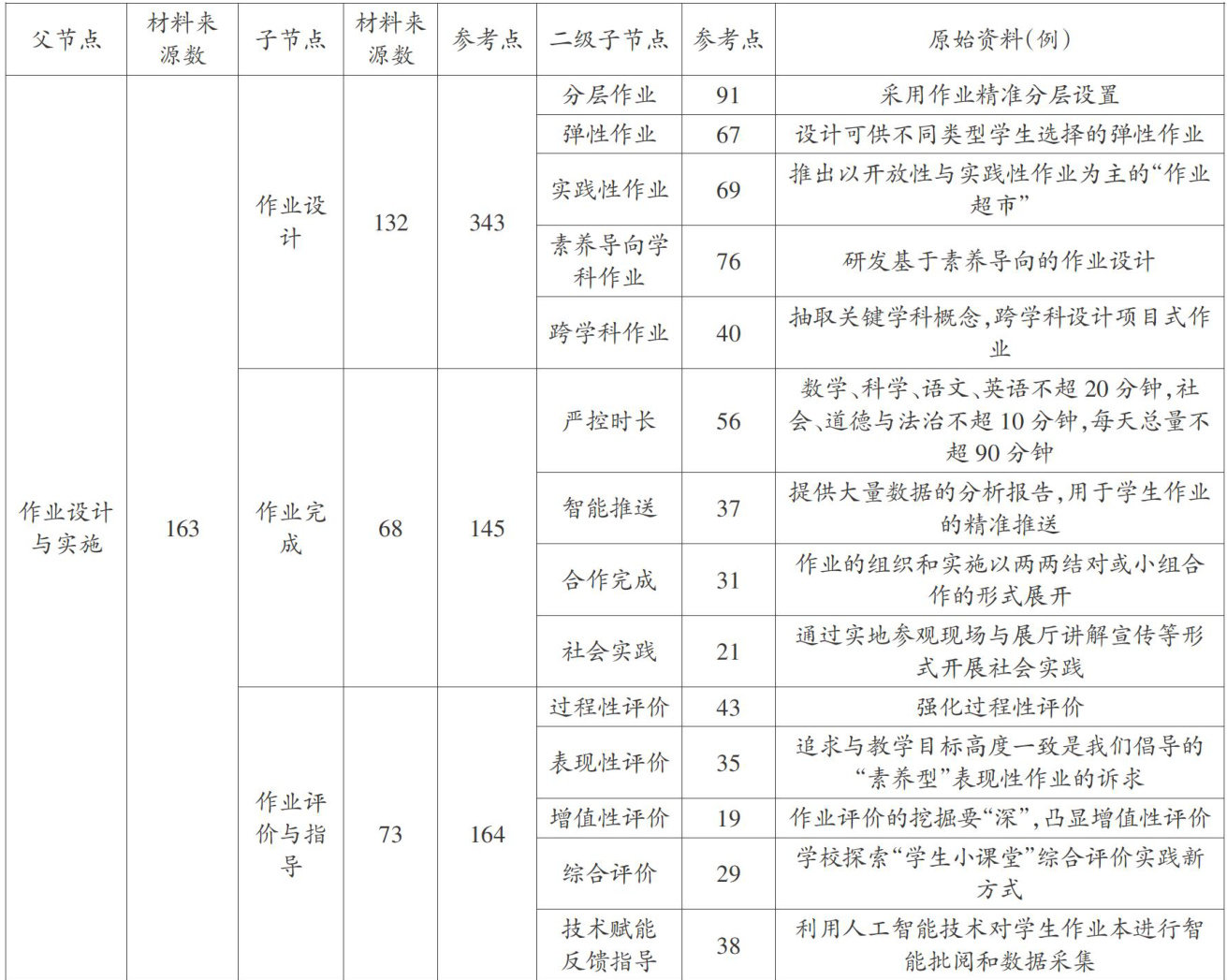

评价研究 | 浙江省中小学作业中的主要问题与优化实践

评价研究 | 浙江省中小学作业中的主要问题与优化实践

-

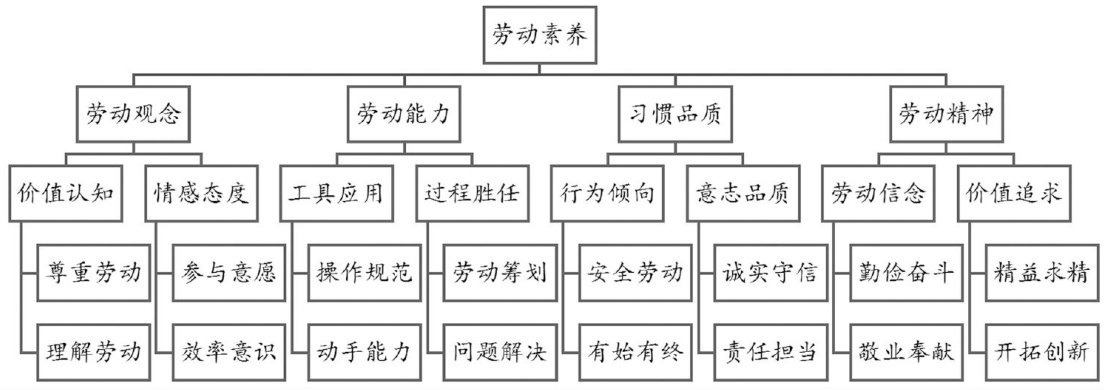

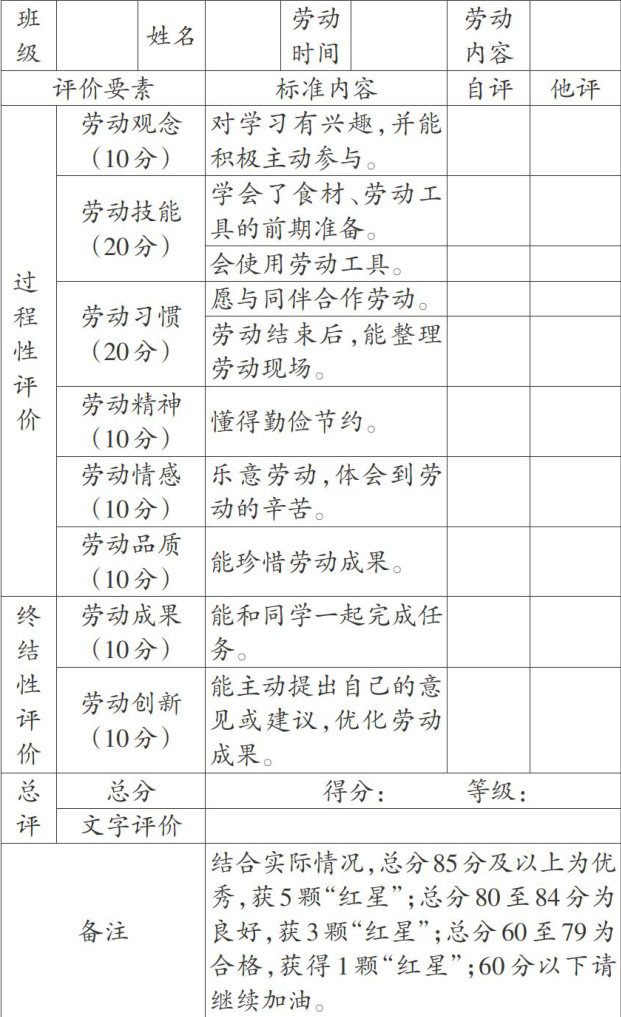

评价研究 | 义务教育劳动课程表现性评价的内涵、设计与实施

评价研究 | 义务教育劳动课程表现性评价的内涵、设计与实施

-

评价研究 | 基于适切性与多样性的小学科学作业优化设计

评价研究 | 基于适切性与多样性的小学科学作业优化设计

-

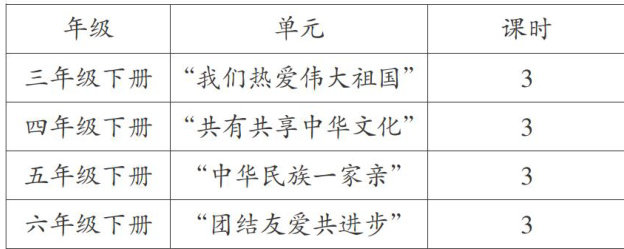

课堂新探 | 深耕道德法治沃土 共筑民族团结根基

课堂新探 | 深耕道德法治沃土 共筑民族团结根基

-

课堂新探 | 挖掘地域文化特色,推进农村小学“以劳树德”的教育实践

课堂新探 | 挖掘地域文化特色,推进农村小学“以劳树德”的教育实践

-

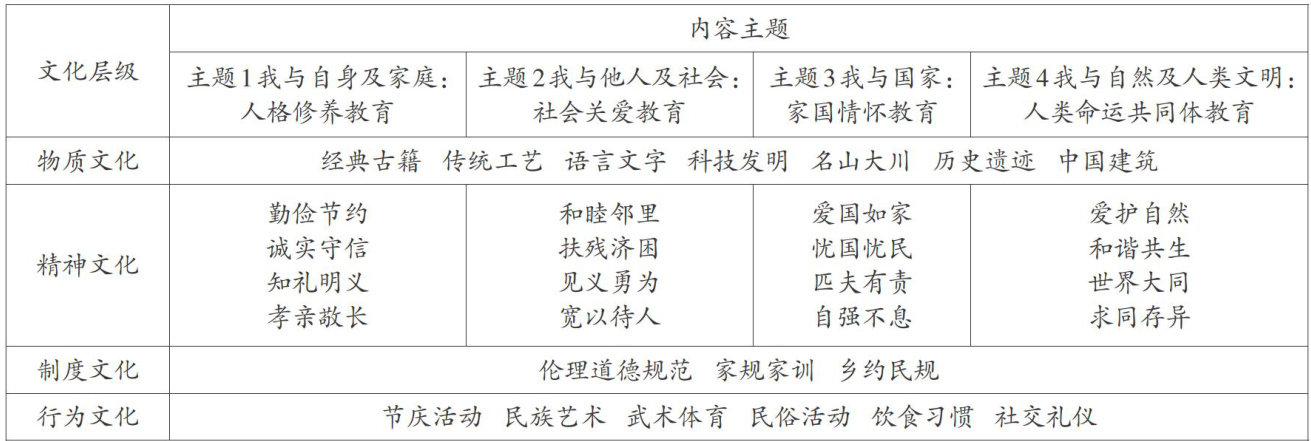

课堂新探 | 中华优秀传统文化在小学道德与法治教学中的“全面渗透”研究

课堂新探 | 中华优秀传统文化在小学道德与法治教学中的“全面渗透”研究

-

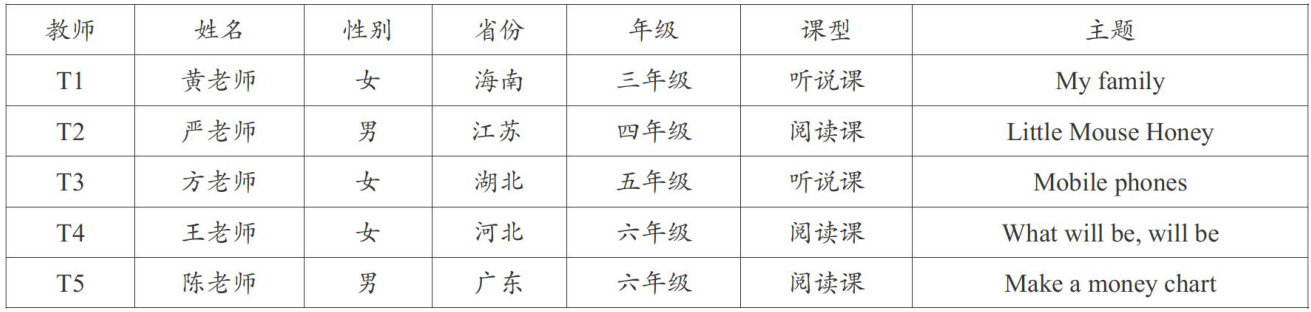

课堂新探 | 基于SETT框架的小学英语教师课堂话语研究

课堂新探 | 基于SETT框架的小学英语教师课堂话语研究

-

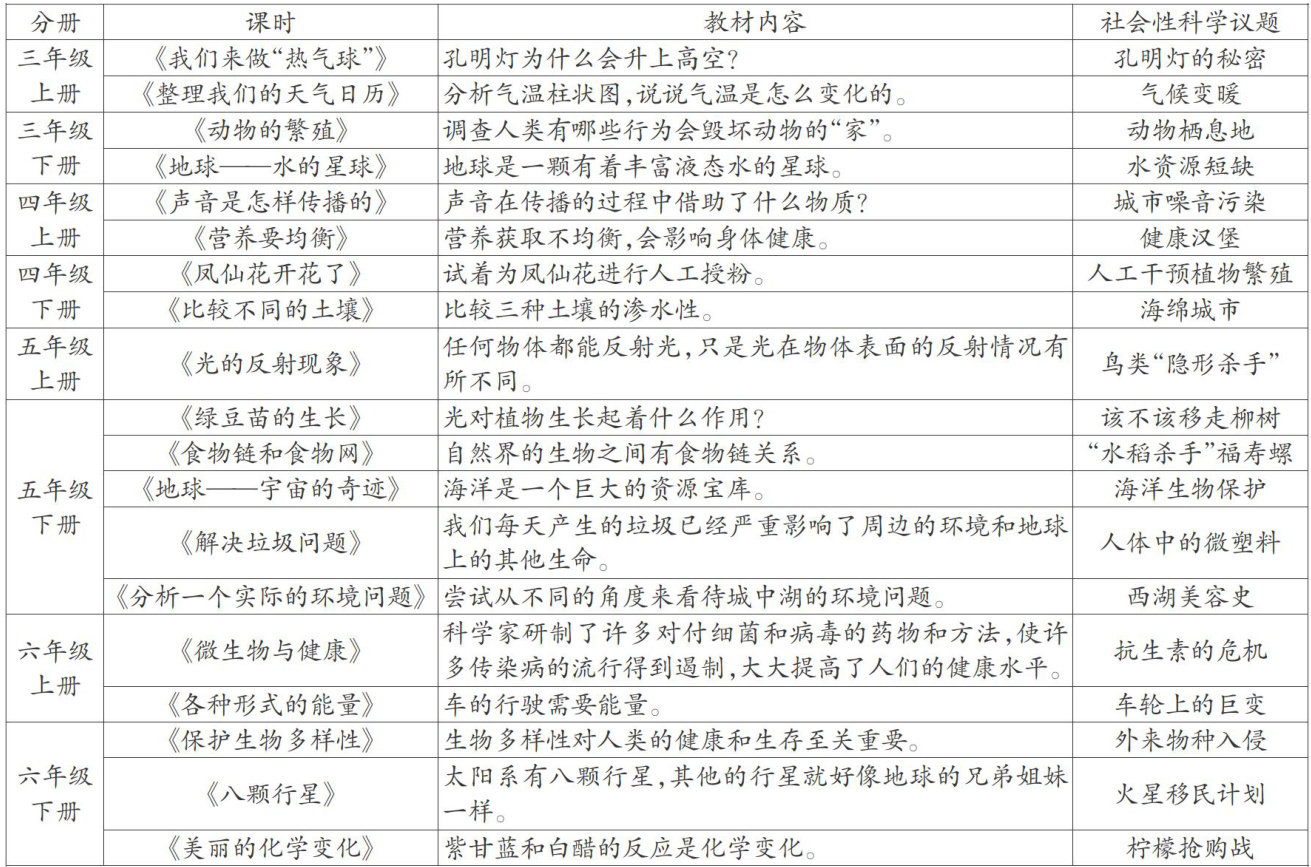

课堂新探 | 指向推理论证能力培养的社会性科学议题教学

课堂新探 | 指向推理论证能力培养的社会性科学议题教学

-

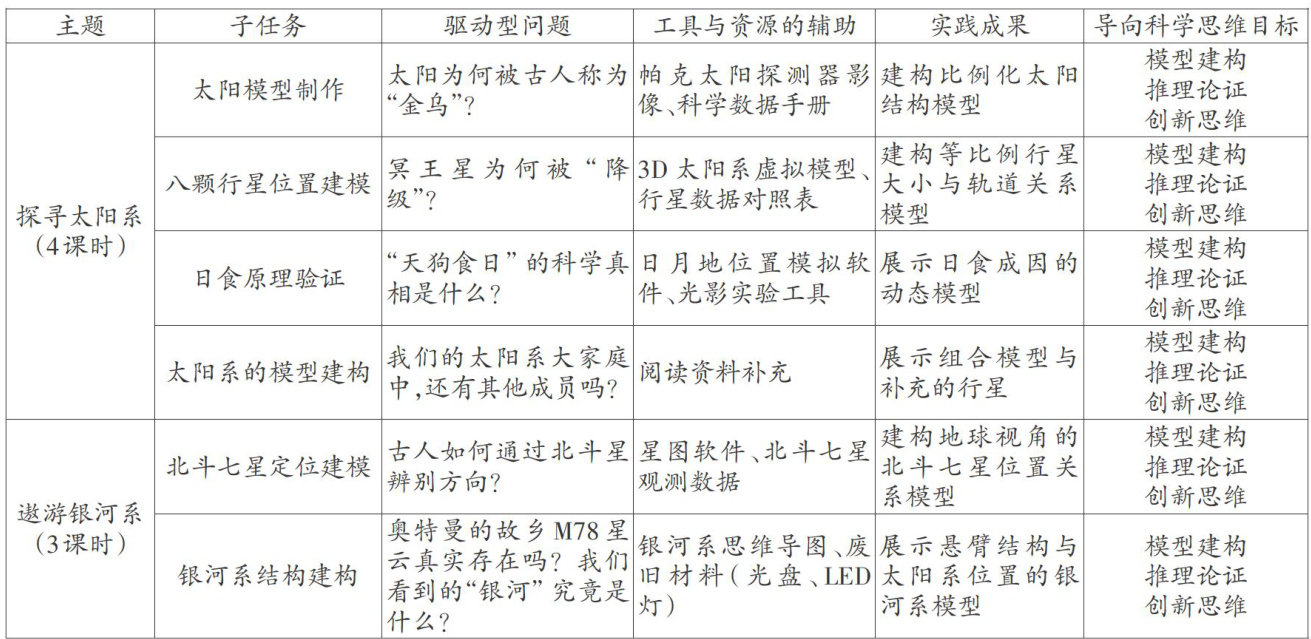

课堂新探 | 指向科学思维培养的小学科学教学路径探究

课堂新探 | 指向科学思维培养的小学科学教学路径探究

-

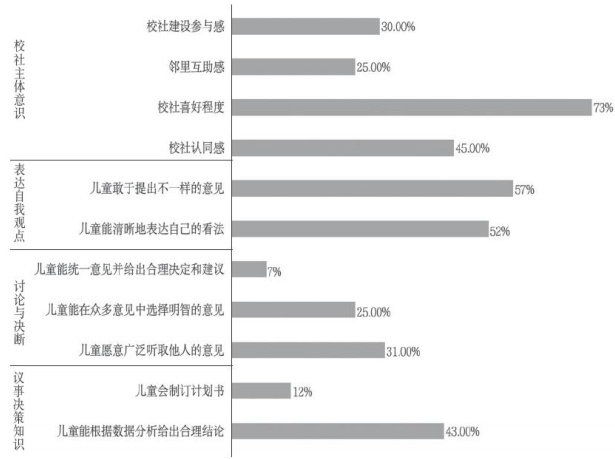

成果推广 | 儿童议事厅:校社共治视域下培养小学生自治能力新探索

成果推广 | 儿童议事厅:校社共治视域下培养小学生自治能力新探索

-

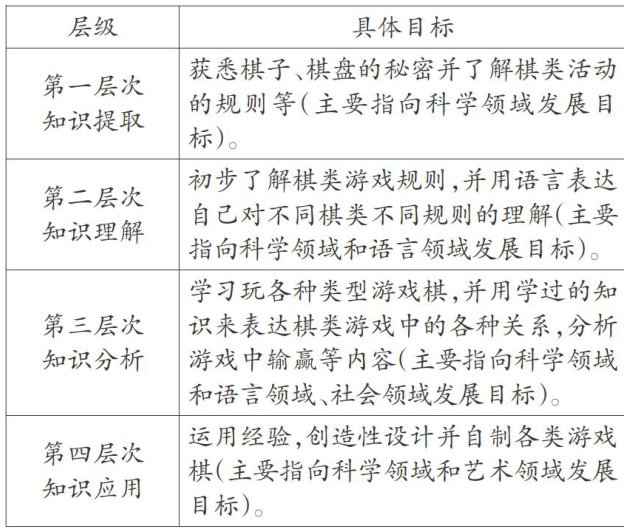

学前教育 | 幼儿园区域游戏中表现性评价的设计与实施

学前教育 | 幼儿园区域游戏中表现性评价的设计与实施

-

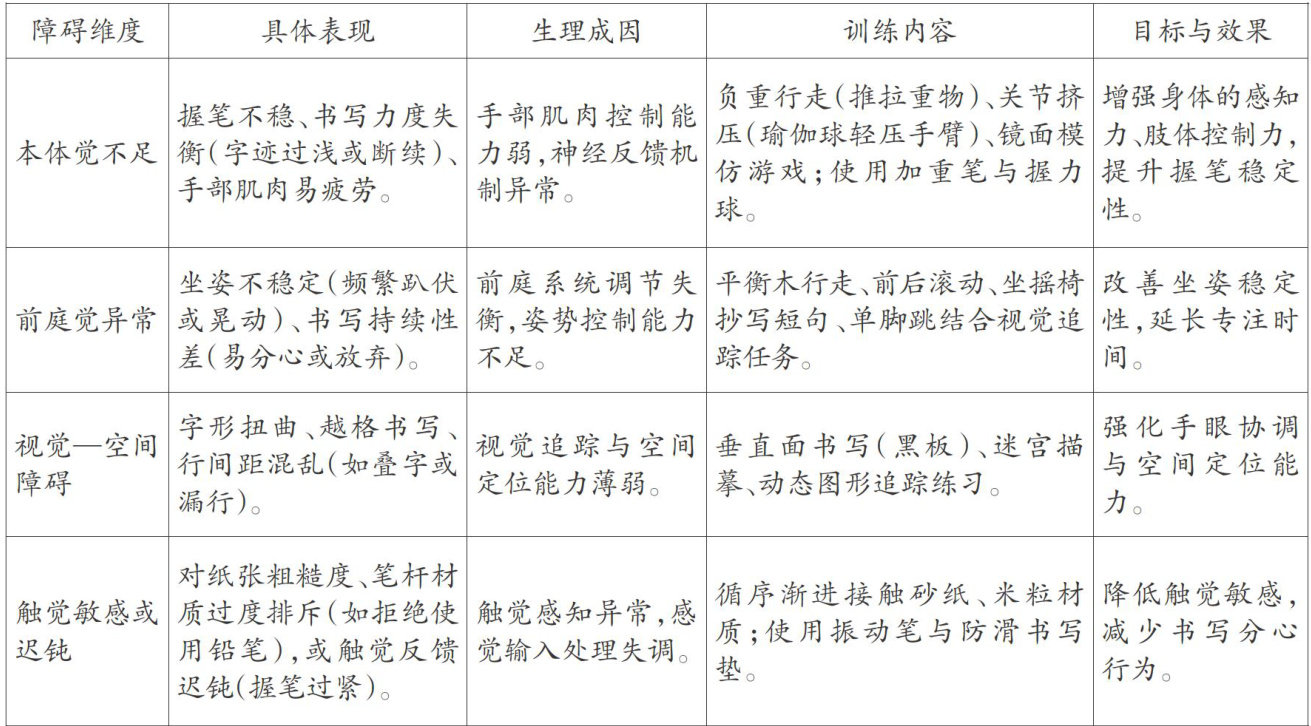

特殊教育 | 感统失调型书写障碍学生的干预策略

特殊教育 | 感统失调型书写障碍学生的干预策略

登录

登录