目录

快速导航-

卷首语 | 多维协调共进,促班主任胜任力提升

卷首语 | 多维协调共进,促班主任胜任力提升

-

教育视点 | 综合学习的脑科学解读与应对

教育视点 | 综合学习的脑科学解读与应对

-

教育视点 | AI时代中小学生自主学习方式的变革与挑战

教育视点 | AI时代中小学生自主学习方式的变革与挑战

-

教育视点 | 朱光潜的教师观及其当代价值

教育视点 | 朱光潜的教师观及其当代价值

-

专题 | 班主任胜任力的多维提升

专题 | 班主任胜任力的多维提升

-

专题 | 从打造“全能战士”到培养“协调员”

专题 | 从打造“全能战士”到培养“协调员”

-

专题 | 论班主任胜任力提升的本源性问题

专题 | 论班主任胜任力提升的本源性问题

-

专题 | 沟通力:班主任的“班级治理密码”

专题 | 沟通力:班主任的“班级治理密码”

-

专题 | 初中班主任借助GAI提升班级管理能力的智慧路径

专题 | 初中班主任借助GAI提升班级管理能力的智慧路径

-

专题 | 承古训•强素养•育新人:班主任胜任力多维提升路径

专题 | 承古训•强素养•育新人:班主任胜任力多维提升路径

-

名师工作坊 | 以“真课”育“真人”

名师工作坊 | 以“真课”育“真人”

-

名师工作坊 | 真实问题驱动下高中思想政治“真课”的构建

名师工作坊 | 真实问题驱动下高中思想政治“真课”的构建

-

名师工作坊 | 创真境·融真意·求真理·育真人

名师工作坊 | 创真境·融真意·求真理·育真人

-

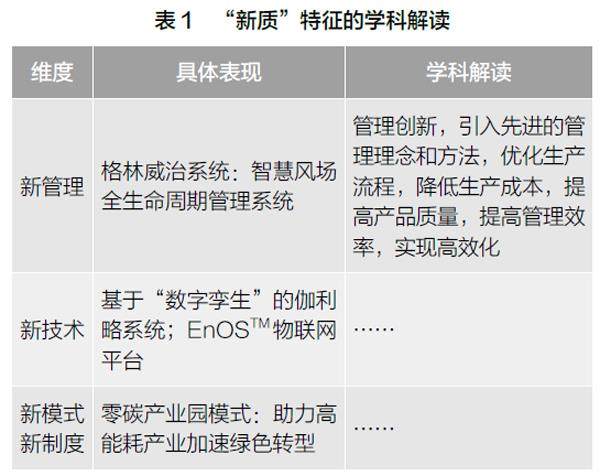

课程与教学 | 指向素养发展:新劳动教育背景下的技术教学策略构建

课程与教学 | 指向素养发展:新劳动教育背景下的技术教学策略构建

-

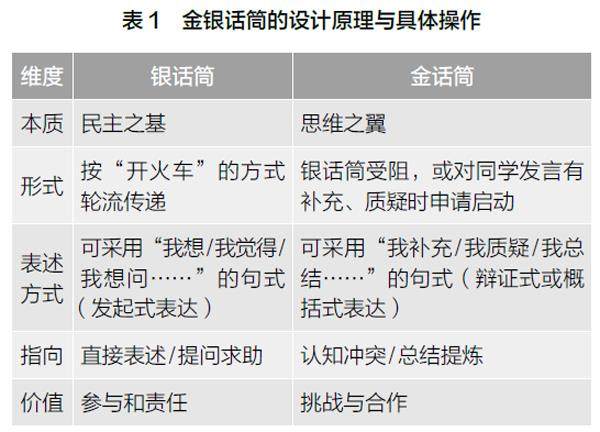

课程与教学 | 金银话筒:重构课堂话语权

课程与教学 | 金银话筒:重构课堂话语权

-

课程与教学 | 高阶思维导向的高中思政活动型课堂构建研究

课程与教学 | 高阶思维导向的高中思政活动型课堂构建研究

-

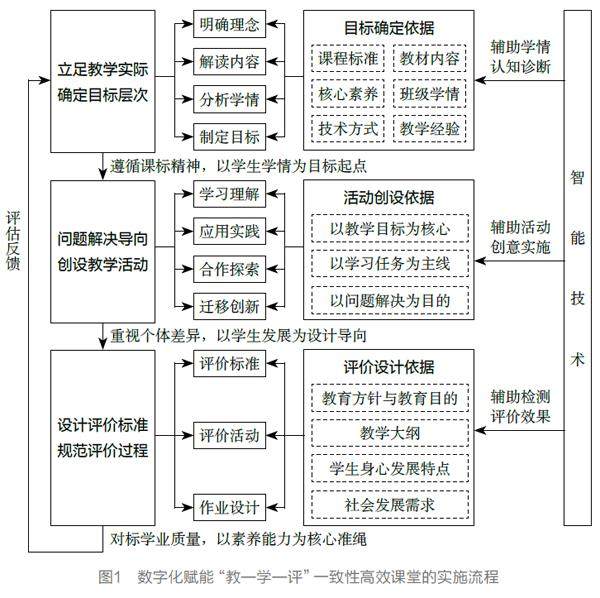

课程与教学 | 数字化赋能“教—学—评”一致性高效课堂的设计策略与实施流程

课程与教学 | 数字化赋能“教—学—评”一致性高效课堂的设计策略与实施流程

-

课程与教学 | 单元整体教学的价值逻辑与实践路径

课程与教学 | 单元整体教学的价值逻辑与实践路径

-

教师与发展 | 做一名“研究型”语文教师

教师与发展 | 做一名“研究型”语文教师

-

教师与发展 | 意义建构视域下的校本研修设计与实施

教师与发展 | 意义建构视域下的校本研修设计与实施

-

教师与发展 | 教育叙事促进中小学教师实践性知识生成的路径

教师与发展 | 教育叙事促进中小学教师实践性知识生成的路径

-

学前教育 | “三力三叙”提升幼儿教师课程胜任力

学前教育 | “三力三叙”提升幼儿教师课程胜任力

-

学前教育 | 以法为纲:幼小衔接中防止小学化倾向的区域实践

学前教育 | 以法为纲:幼小衔接中防止小学化倾向的区域实践

-

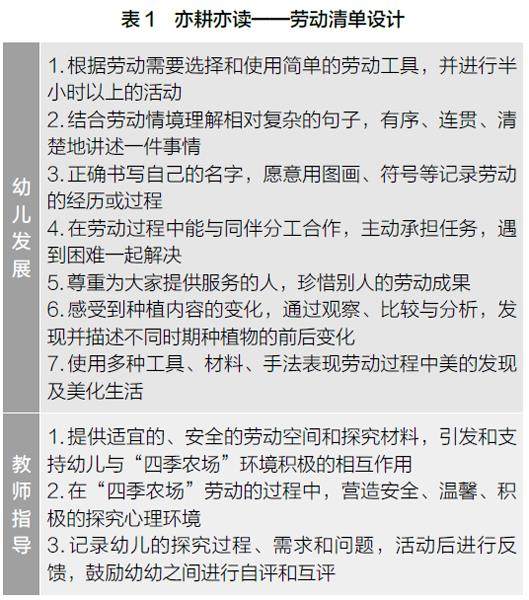

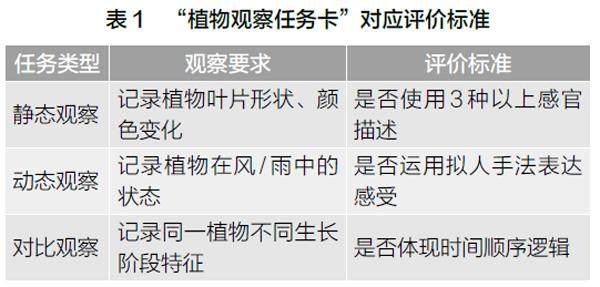

学前教育 | 促进幼儿深度学习的项目式学习教学策略

学前教育 | 促进幼儿深度学习的项目式学习教学策略

-

探索与回声 | 初中数学跨学科教学的价值、问题与路径

探索与回声 | 初中数学跨学科教学的价值、问题与路径

-

探索与回声 | 数智时代面向终身学习的育人模式创新与实践

探索与回声 | 数智时代面向终身学习的育人模式创新与实践

-

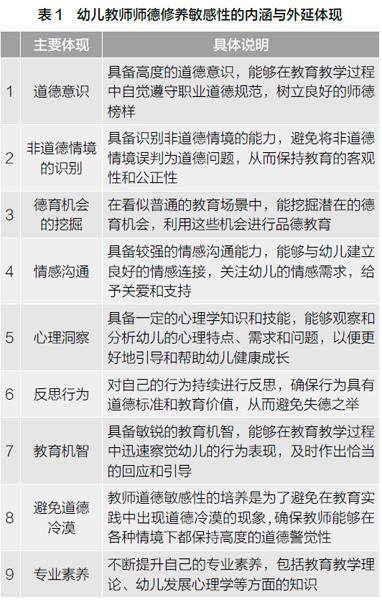

探索与回声 | 幼儿教师师德修养敏感性的实践研究

探索与回声 | 幼儿教师师德修养敏感性的实践研究

-

探索与回声 | 云端学校共同体:教育数字化转型的系统探索

探索与回声 | 云端学校共同体:教育数字化转型的系统探索

-

探索与回声 | 小学语文习作教学的创新路径与策略探究

探索与回声 | 小学语文习作教学的创新路径与策略探究

-

探索与回声 | 三段四步:基于学习活动观的小学英语对话教学实践探索

探索与回声 | 三段四步:基于学习活动观的小学英语对话教学实践探索

-

博览与叙事 | 深切怀念姜以宏同学

博览与叙事 | 深切怀念姜以宏同学

-

博览与叙事 | 构建协同育人体系:澳大利亚学校心理健康教育与生涯指导的经验与启示

博览与叙事 | 构建协同育人体系:澳大利亚学校心理健康教育与生涯指导的经验与启示

-

博览与叙事 | 用哲学的方法分析教育的语言

博览与叙事 | 用哲学的方法分析教育的语言

登录

登录