目录

快速导航-

学习贯彻文物保护法 | 笔谈:推动文物保护法落实落地 促进文物领域治理体系和治理能力现代化

学习贯彻文物保护法 | 笔谈:推动文物保护法落实落地 促进文物领域治理体系和治理能力现代化

-

学习贯彻文物保护法 | 文物保护法修改若干问题之刍议

学习贯彻文物保护法 | 文物保护法修改若干问题之刍议

-

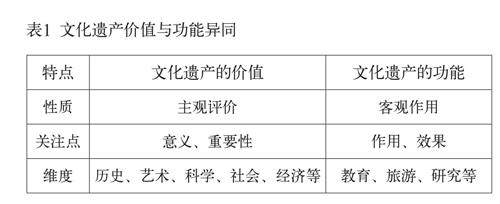

学习贯彻文物保护法 | 文化遗产保护:价值及其实现路径的当代建构

学习贯彻文物保护法 | 文化遗产保护:价值及其实现路径的当代建构

-

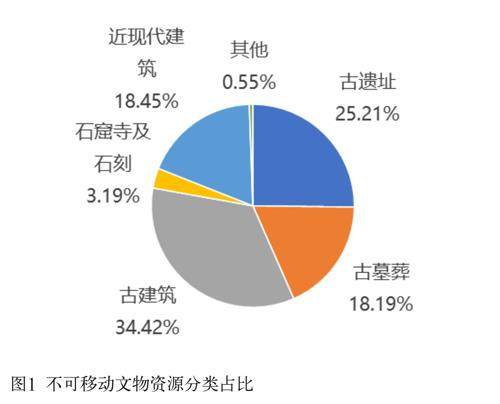

学习贯彻文物保护法 | 不可移动文物资源空间规划体系建设探讨

学习贯彻文物保护法 | 不可移动文物资源空间规划体系建设探讨

-

学习贯彻文物保护法 | 地下文物埋藏区制度的历史回溯、现状观察及建议思考

学习贯彻文物保护法 | 地下文物埋藏区制度的历史回溯、现状观察及建议思考

-

学习贯彻文物保护法 | 科技遗产略论

学习贯彻文物保护法 | 科技遗产略论

-

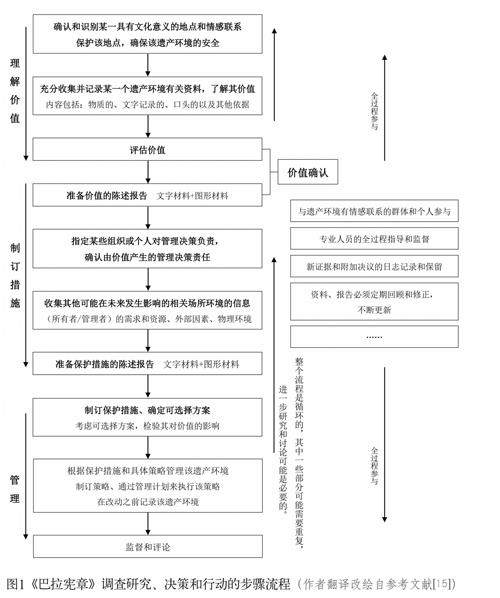

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 以价值为导向的建筑文化遗产保护及其决策实施路径

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 以价值为导向的建筑文化遗产保护及其决策实施路径

-

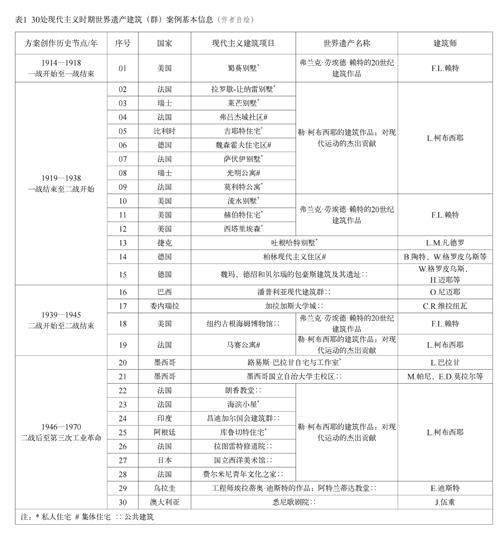

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 价值与创作:世界遗产保护的建筑“复杂性”探析

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 价值与创作:世界遗产保护的建筑“复杂性”探析

-

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 非物质文化遗产的价值建构、阐释与特征

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 非物质文化遗产的价值建构、阐释与特征

-

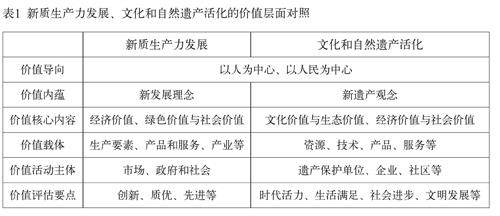

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值逻辑及实现路径研究

专题研究 再论文物和文化遗产多重价值挖掘与阐释 | 新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值逻辑及实现路径研究

-

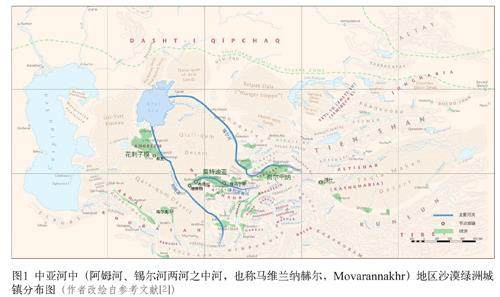

遗产青年 | 乌兹别克斯坦希瓦古城价值研究与保护实践

遗产青年 | 乌兹别克斯坦希瓦古城价值研究与保护实践

登录

登录