目录

快速导航-

文化遗产学科建设 | 笔谈:建构面向实证与实践的科学理论和方法体系

文化遗产学科建设 | 笔谈:建构面向实证与实践的科学理论和方法体系

-

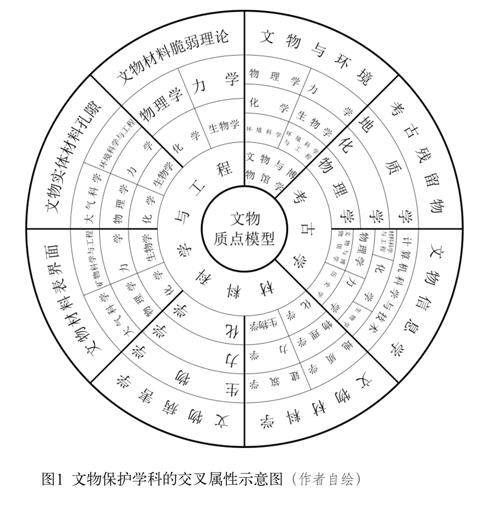

文化遗产学科建设 | 多维度视野下的文物保护学科体系探讨

文化遗产学科建设 | 多维度视野下的文物保护学科体系探讨

-

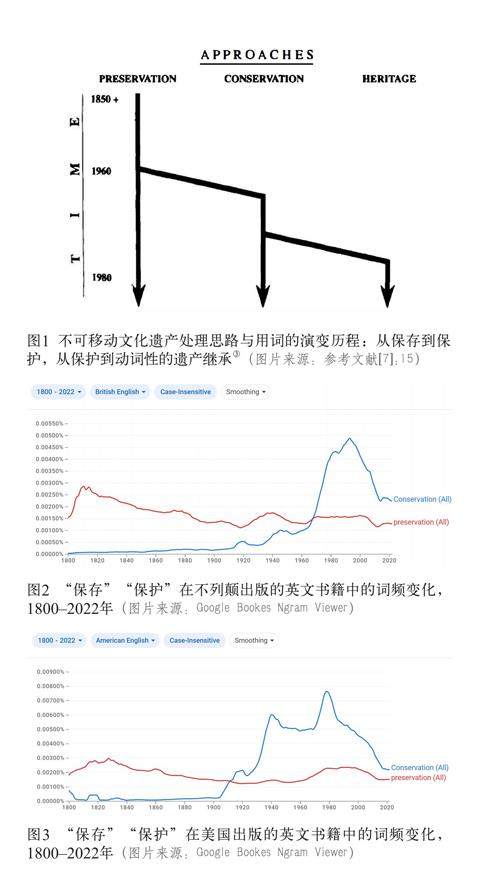

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 变与不变:不可移动文化遗产保护与变化管理的关联性研究

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 变与不变:不可移动文化遗产保护与变化管理的关联性研究

-

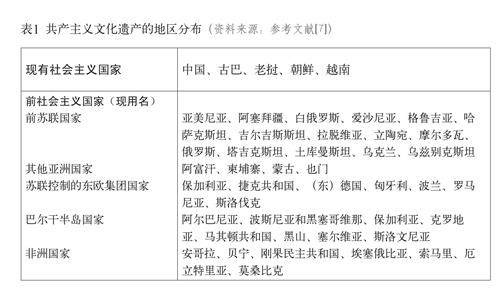

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 全球视野下的共产主义文化遗产保护利用:遗产化与旅游化的双重作用

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 全球视野下的共产主义文化遗产保护利用:遗产化与旅游化的双重作用

-

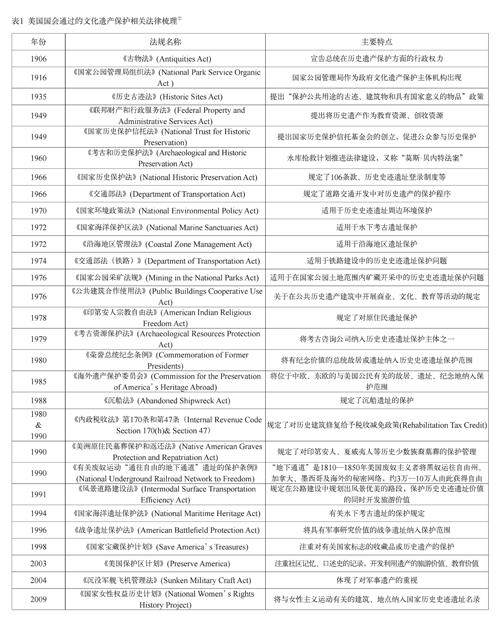

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 美国《国家历史保护法》及其106条款与文化资源管理行业模式的形成

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 美国《国家历史保护法》及其106条款与文化资源管理行业模式的形成

-

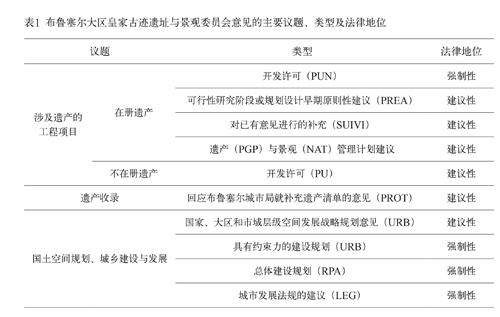

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 多方协作与权责博弈:比利时建筑遗产保护制度体系与工作机制研究

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 多方协作与权责博弈:比利时建筑遗产保护制度体系与工作机制研究

-

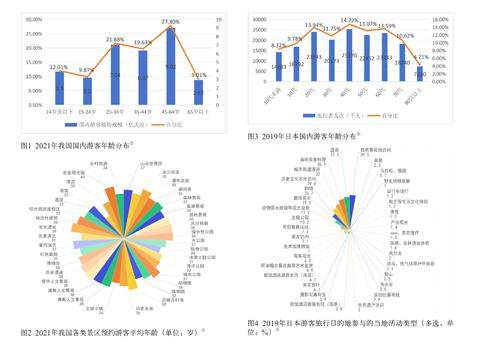

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 历史文化遗产旅游地无障碍环境建设的权衡思路

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 历史文化遗产旅游地无障碍环境建设的权衡思路

-

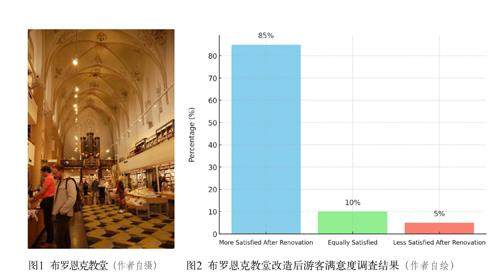

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 城市建筑遗产的差异化更新:从真实性到活态性的平衡策略

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 城市建筑遗产的差异化更新:从真实性到活态性的平衡策略

-

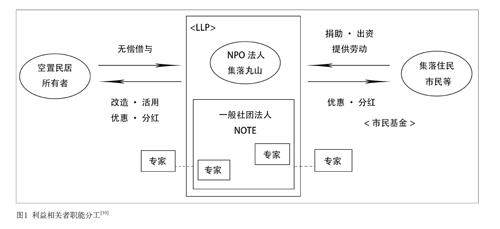

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 政府-社区-社会力量:日本传统民居保护利用的模式与协作机制

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 政府-社区-社会力量:日本传统民居保护利用的模式与协作机制

-

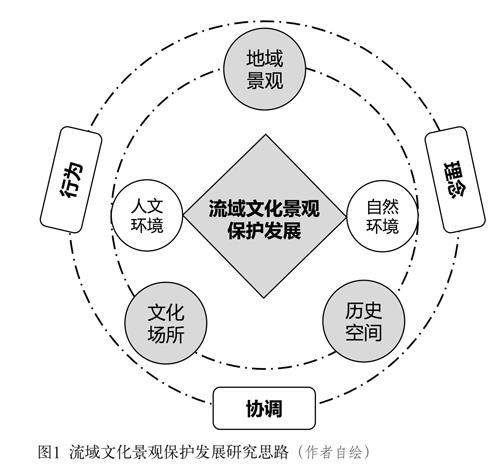

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 流域文化景观保护与可持续发展启示

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 流域文化景观保护与可持续发展启示

-

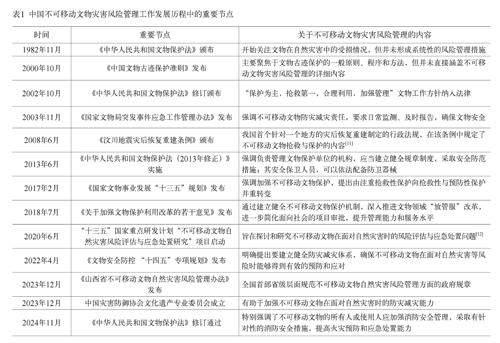

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 中日不可移动文物灾害风险管理培训工作对比研究

专题研究 借鉴与启示:国际视阈下的文化遗产保护利用 | 中日不可移动文物灾害风险管理培训工作对比研究

登录

登录