目录

快速导航-

卷首 | 体育运动在学习中的作用

卷首 | 体育运动在学习中的作用

-

聚焦 | 老师,您的快乐也很重要(上)

聚焦 | 老师,您的快乐也很重要(上)

-

聚焦 | 爱自己 爱生活 爱教育

聚焦 | 爱自己 爱生活 爱教育

-

聚焦 | “静·悦·释”三维自洽策略

聚焦 | “静·悦·释”三维自洽策略

-

聚焦 | 从“班主任”到“我自己”

聚焦 | 从“班主任”到“我自己”

-

聚焦 | 学会“找乐子”

聚焦 | 学会“找乐子”

-

聚焦 | 用班主任领导力撬动区域教育改革

聚焦 | 用班主任领导力撬动区域教育改革

-

人物 | 周雅雯:让劳动成为生活的底色

人物 | 周雅雯:让劳动成为生活的底色

-

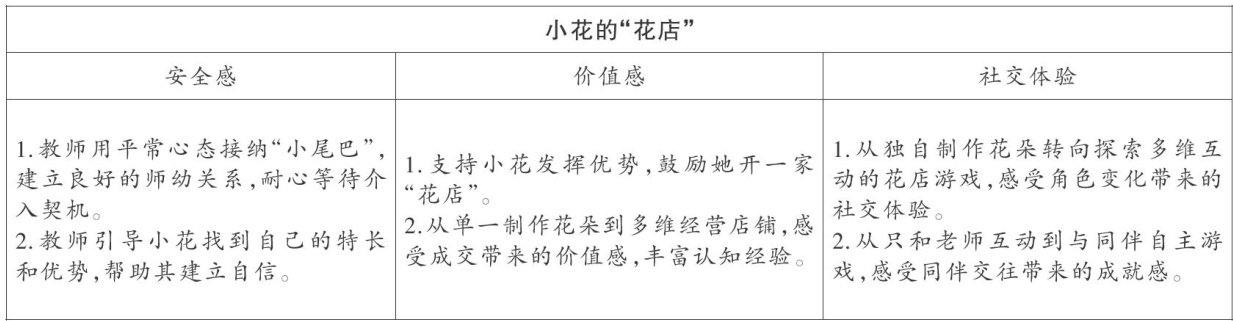

实践 | 小花的“花店”

实践 | 小花的“花店”

-

实践 | 从“跑圈”到“练心”

实践 | 从“跑圈”到“练心”

-

实践 | 小农夫 大创想

实践 | 小农夫 大创想

-

实践 | “权限卡”,培育班级自治新生态

实践 | “权限卡”,培育班级自治新生态

-

实践 | “微德育” 大素养

实践 | “微德育” 大素养

-

实践 | 从“绝对公平”到“弹性认知”

实践 | 从“绝对公平”到“弹性认知”

-

实践 | 让固执变成坚韧

实践 | 让固执变成坚韧

-

实践 | 破固执“茧房 促弹性成长

实践 | 破固执“茧房 促弹性成长

-

实践 | 跳出“唯我正确”的圈

实践 | 跳出“唯我正确”的圈

-

实践 | 从对抗到接纳

实践 | 从对抗到接纳

-

实践 | 重构生命叙事 看到生命价值

实践 | 重构生命叙事 看到生命价值

-

实践 | “1+N”:指向家校社协同育人的校本探索与实践

实践 | “1+N”:指向家校社协同育人的校本探索与实践

-

实践 | 在沟通中重建亲子关系

实践 | 在沟通中重建亲子关系

-

专栏 | 青春期叛逆:自我探索的必经之路

专栏 | 青春期叛逆:自我探索的必经之路

-

专栏 | 中途换老师,孩子不适应怎么办?

专栏 | 中途换老师,孩子不适应怎么办?

-

随笔 | 修正带里的成长课

随笔 | 修正带里的成长课

-

随笔 | 一次“声命力”觉醒

随笔 | 一次“声命力”觉醒

-

随笔 | 四颗爱的“糖果”

随笔 | 四颗爱的“糖果”

-

随笔 | 向日葵的秘密

随笔 | 向日葵的秘密

-

随笔 | 小宇的夏日“铠甲”

随笔 | 小宇的夏日“铠甲”

-

随笔 | 寻找比喻句

随笔 | 寻找比喻句

-

随笔 | 镜头里的童年:当爱成为负担

随笔 | 镜头里的童年:当爱成为负担

-

视野 | 开展沉浸式教研 精准把脉真问题

视野 | 开展沉浸式教研 精准把脉真问题

-

视野 | 在想象中创造

视野 | 在想象中创造

-

视野 | 在叙事中反思 在行动中成长

视野 | 在叙事中反思 在行动中成长

-

视野 | 情景再现

视野 | 情景再现

-

视野 | 从“舌尖上的矛盾”到“教育中的智慧“

视野 | 从“舌尖上的矛盾”到“教育中的智慧“

登录

登录