目录

快速导航-

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 走向未至之境

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 走向未至之境

-

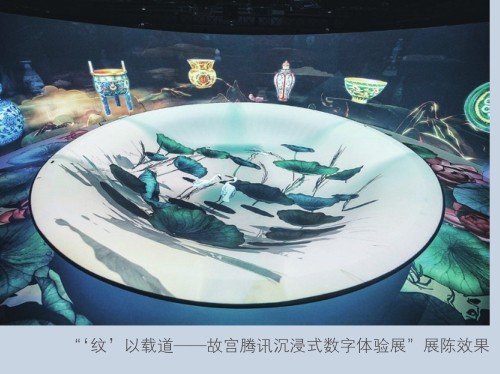

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 从数字艺术到元宇宙

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 从数字艺术到元宇宙

-

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 数字技术时代的艺术发展与变革

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 数字技术时代的艺术发展与变革

-

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 数字时代美术设计融合传统与未来的新视角

特别关注·新质生产力视域下的新时代美术创作 | 数字时代美术设计融合传统与未来的新视角

-

美术中的党史 | 跨媒介语境下党史美术图像的视觉空间构建及育人特征分析

美术中的党史 | 跨媒介语境下党史美术图像的视觉空间构建及育人特征分析

-

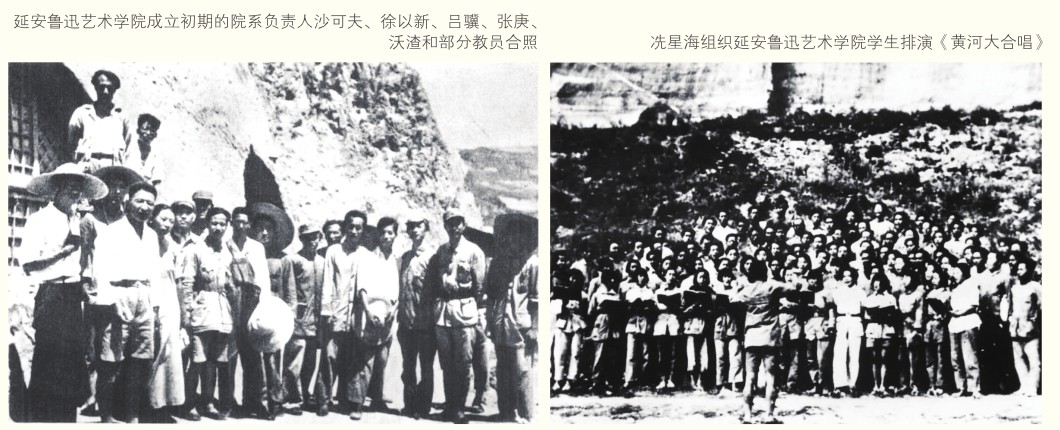

美术中的党史 | “鲁艺传统”与新中国美术经典:艺术生产中的文艺干部

美术中的党史 | “鲁艺传统”与新中国美术经典:艺术生产中的文艺干部

-

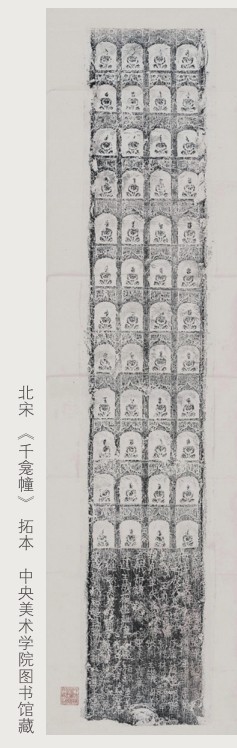

美术中西观 | 创造与复制:中国艺术中摇摆的艺术性

美术中西观 | 创造与复制:中国艺术中摇摆的艺术性

-

美术史学 | 谈“应物象形”

美术史学 | 谈“应物象形”

-

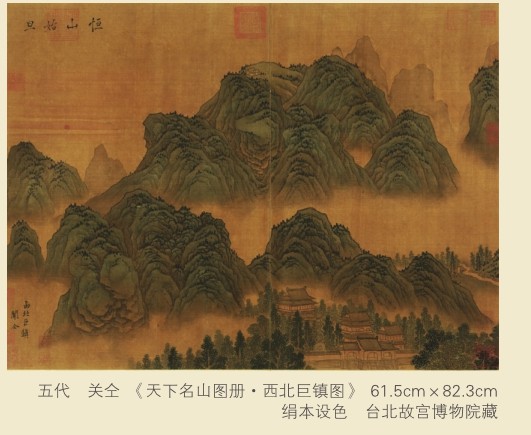

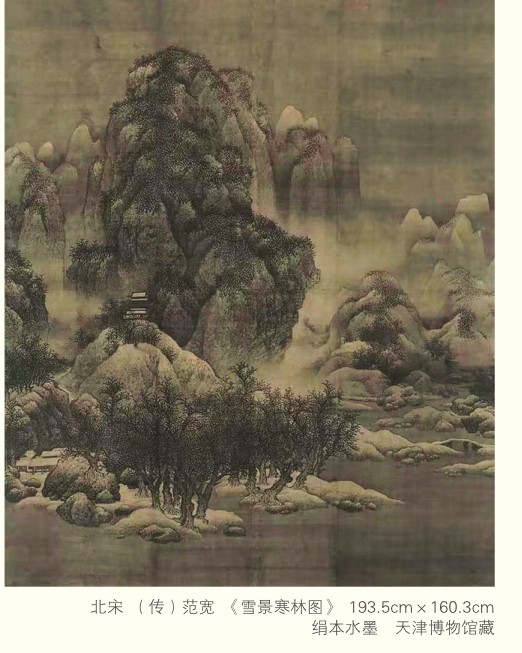

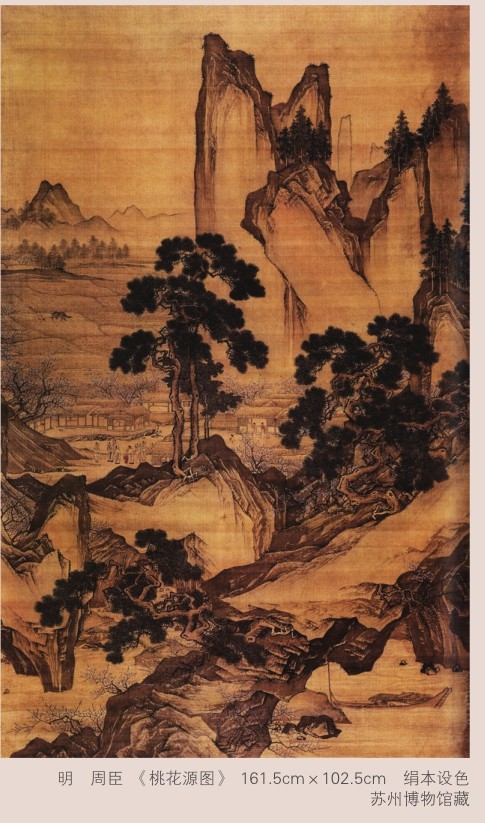

美术史学 | 贲卦美学视角下中国山水画的审美渊源与表达

美术史学 | 贲卦美学视角下中国山水画的审美渊源与表达

-

美术史学 | 隐匿的屈原

美术史学 | 隐匿的屈原

-

美术史学 | “一稿多本”与历史误读的可能性

美术史学 | “一稿多本”与历史误读的可能性

-

美术史学 | 明代江南地区“慕陶”情结绘画盛行原因探窥

美术史学 | 明代江南地区“慕陶”情结绘画盛行原因探窥

-

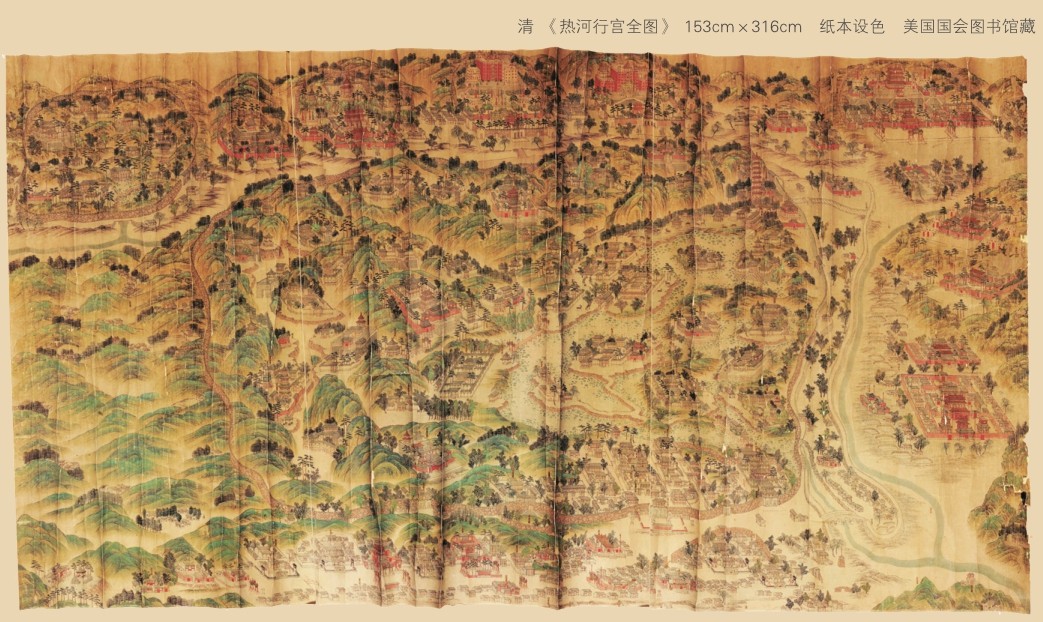

美术史学 | 美国国会图书馆藏《热河行宫全图》的艺术隐喻与政治表达(上)

美术史学 | 美国国会图书馆藏《热河行宫全图》的艺术隐喻与政治表达(上)

-

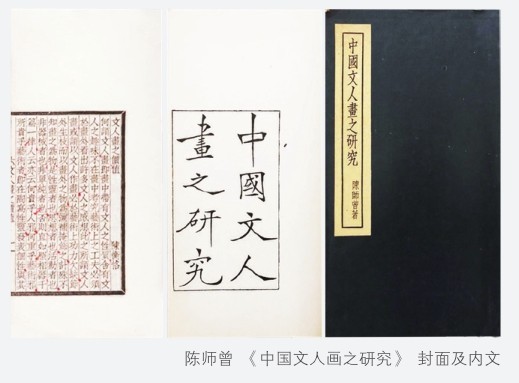

美术史学 | 文人画之“反俗”性格

美术史学 | 文人画之“反俗”性格

-

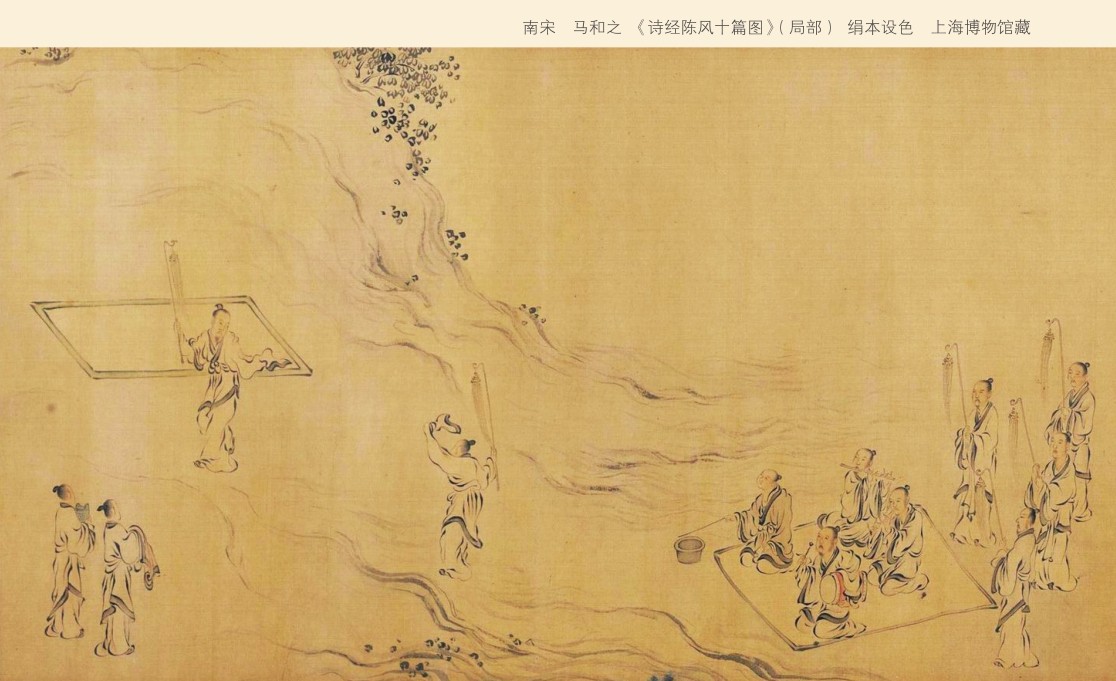

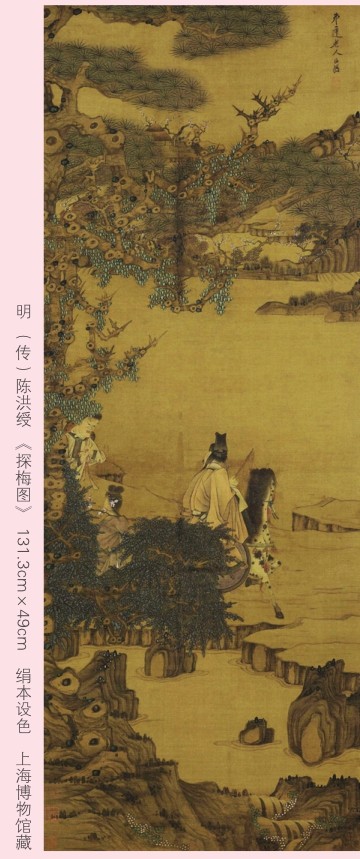

美术史学 | 叙事想象与情节突破

美术史学 | 叙事想象与情节突破

-

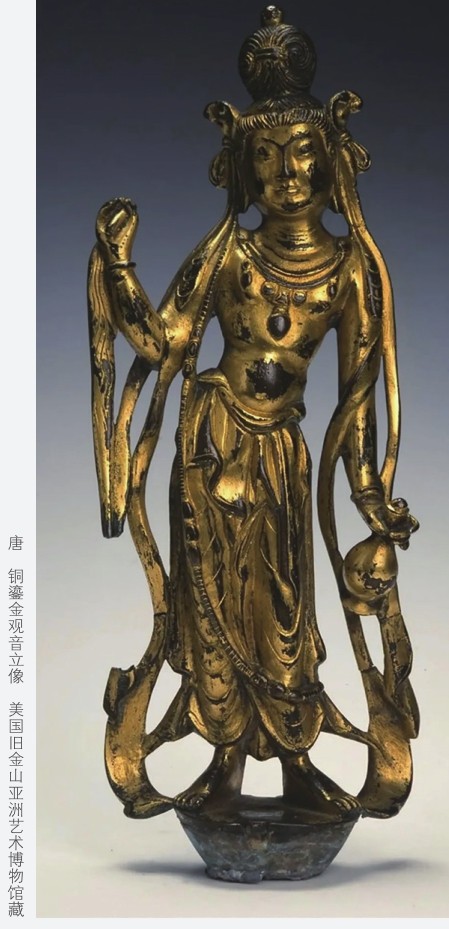

美术考古研究 | “汉唐视觉形象再现”视域下的美术考古研究综述

美术考古研究 | “汉唐视觉形象再现”视域下的美术考古研究综述

-

美术考古研究 | 云南江川李家山青铜羽人舞纹样的多模态话语研究

美术考古研究 | 云南江川李家山青铜羽人舞纹样的多模态话语研究

-

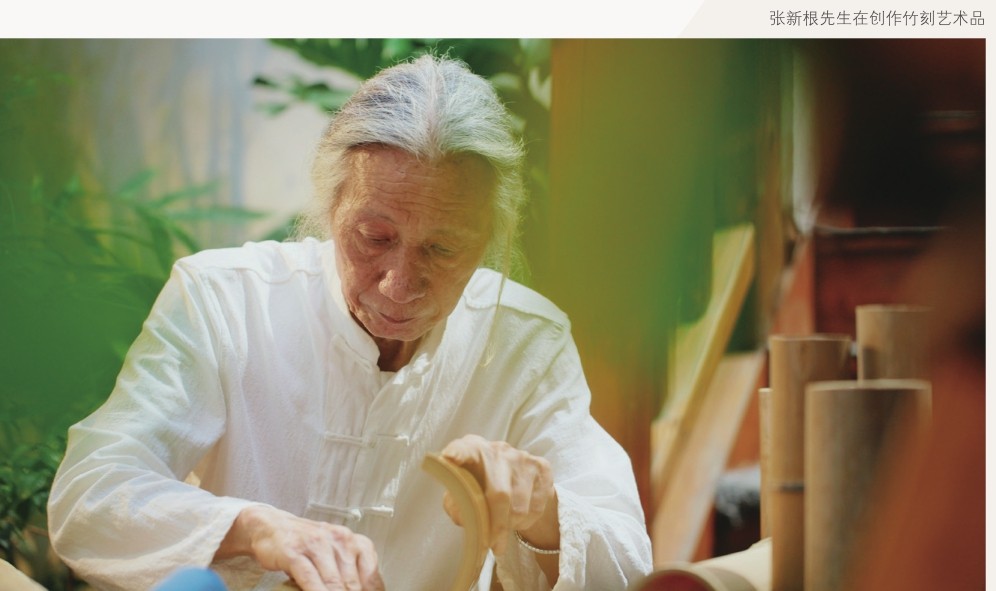

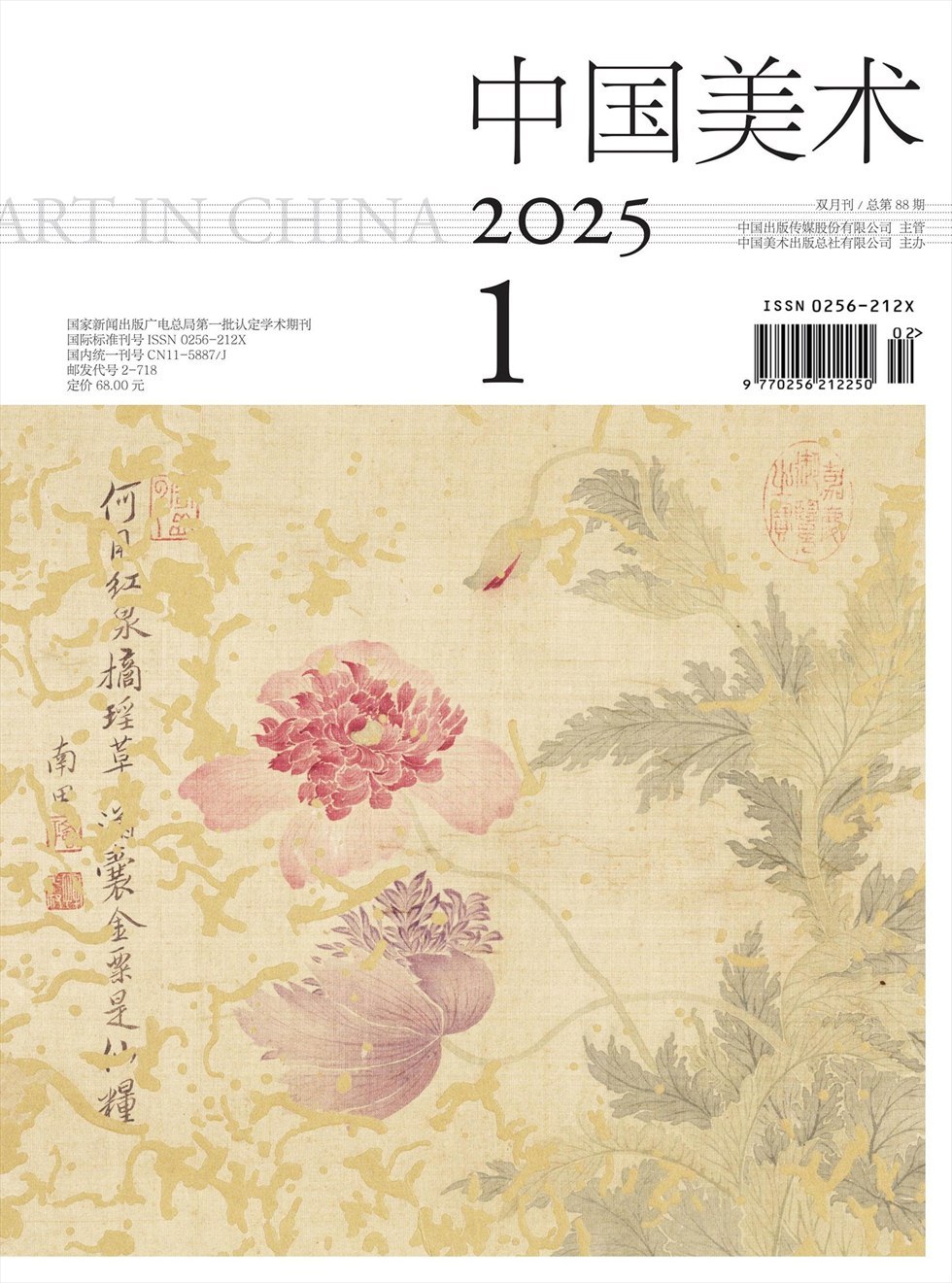

中国美术家 | 大雅之美

中国美术家 | 大雅之美

登录

登录