目录

快速导航-

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 观敕勒长歌 品北朝风云

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 观敕勒长歌 品北朝风云

-

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 斟酌华夷

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 斟酌华夷

-

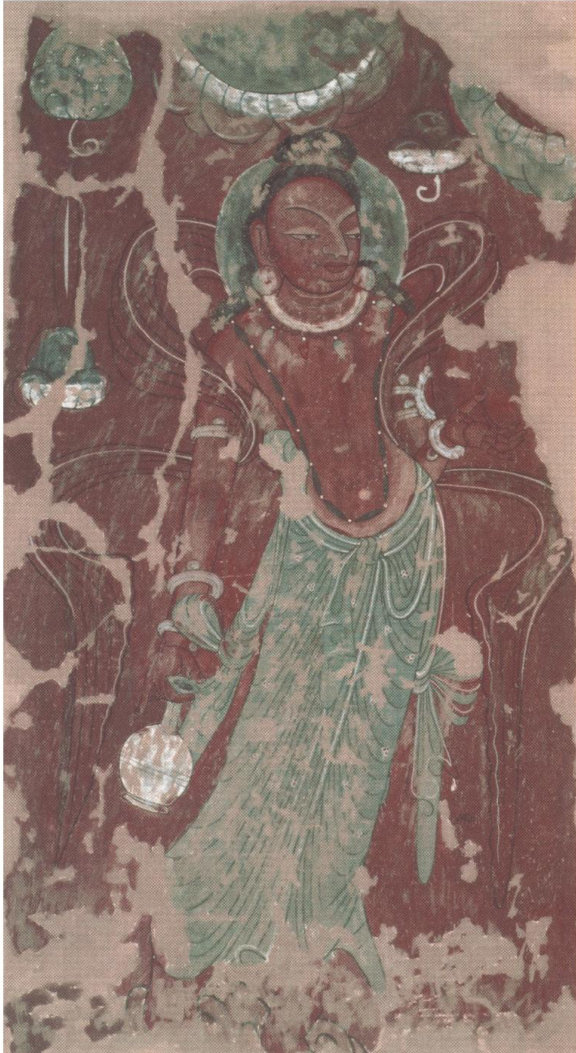

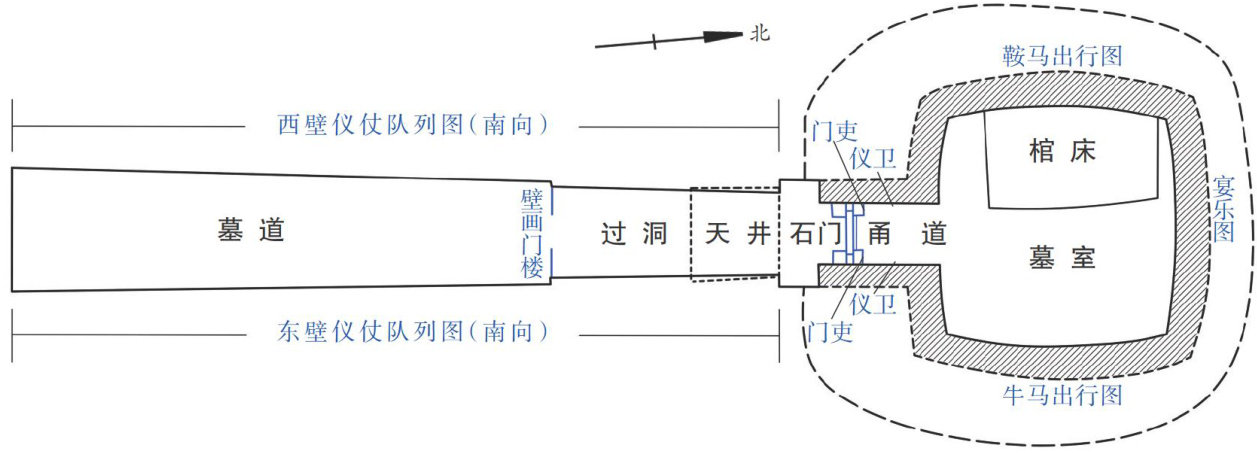

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 试析北齐与北周壁画墓叙事逻辑所反映的灵魂观念差异

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 试析北齐与北周壁画墓叙事逻辑所反映的灵魂观念差异

-

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 邺城北齐莲花忍冬纹样与西方相似纹样对比

研究与探索——北朝展及北朝文化专题研究 | 邺城北齐莲花忍冬纹样与西方相似纹样对比

-

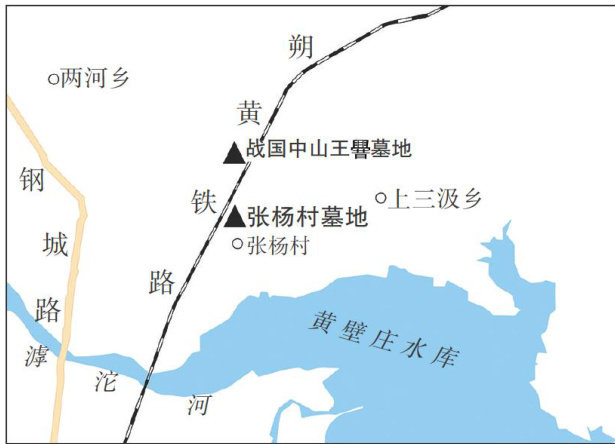

考古发现与调查 | 河北平山县张杨村战国墓2011年发掘简报

考古发现与调查 | 河北平山县张杨村战国墓2011年发掘简报

-

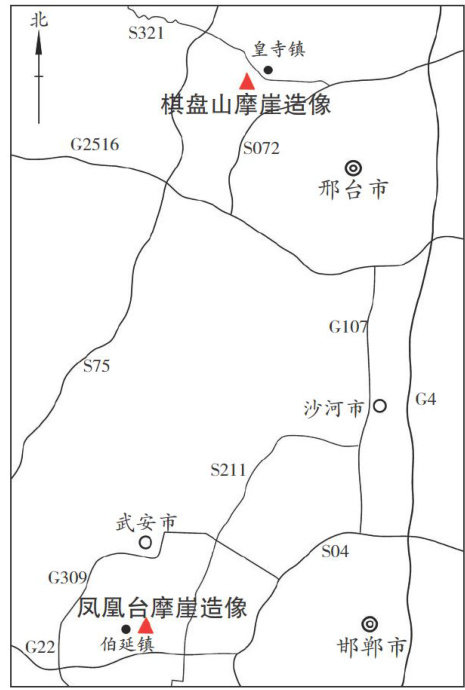

古代建筑 | 河北武安凤凰台、邢台棋盘山摩崖造像调查简报

古代建筑 | 河北武安凤凰台、邢台棋盘山摩崖造像调查简报

-

文物介绍与研究 | 元青花釉里红楼阁式谷仓所载墓志再考

文物介绍与研究 | 元青花釉里红楼阁式谷仓所载墓志再考

-

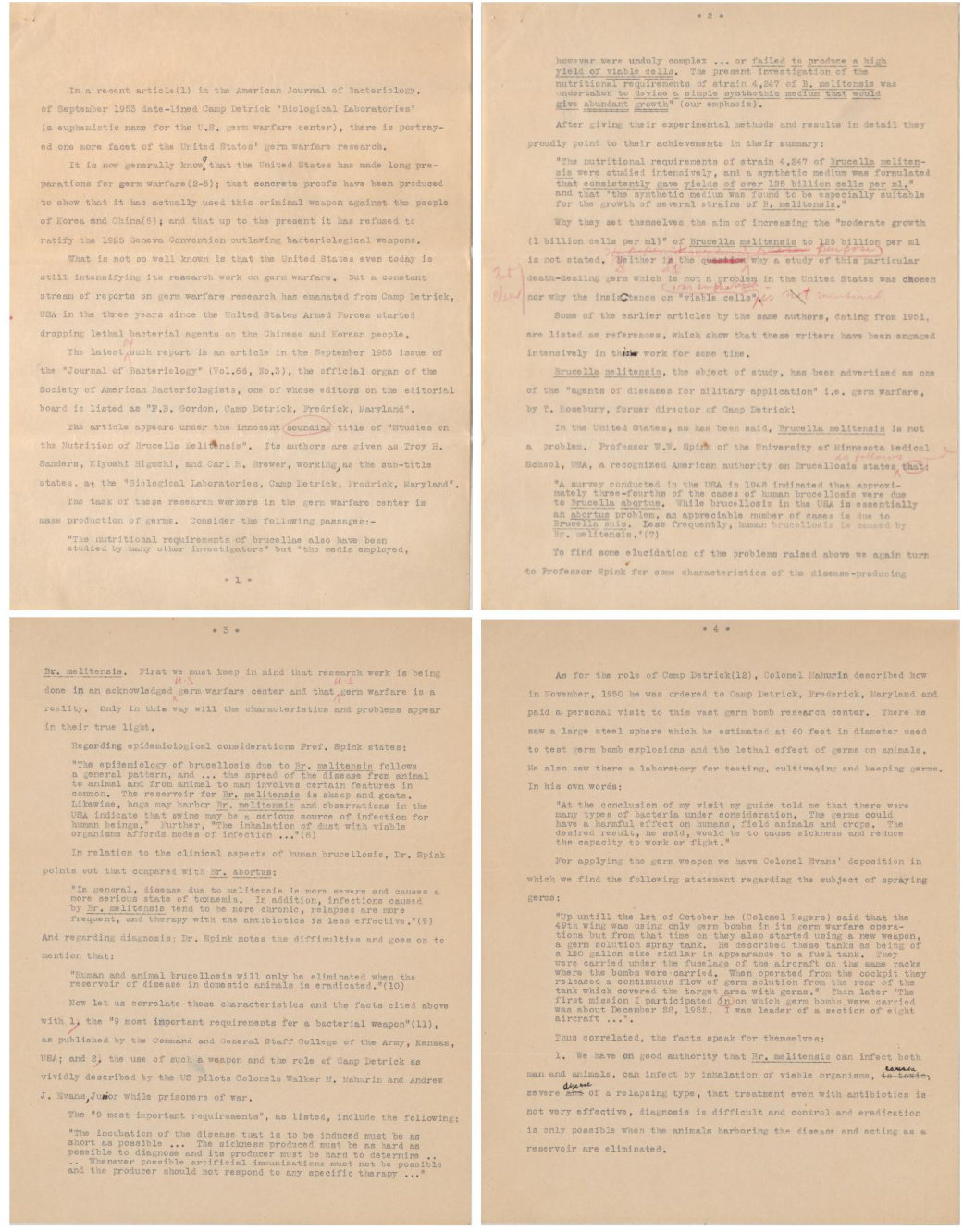

文物介绍与研究 | 国博藏马海德揭露美国在朝鲜战争中使用细菌武器的文稿及相关文献

文物介绍与研究 | 国博藏马海德揭露美国在朝鲜战争中使用细菌武器的文稿及相关文献

登录

登录